【2025年版】ソムリエ三次試験の完全対策|実技ゲーム&AI添削で最終試験を突破!

ソムリエ試験の最終関門である三次試験は、論述試験とデカンタージュ実技の2つで構成されており、「知識」だけでなく「所作の再現性」や「論理的な表現力」が問われます。

これまで順調に進んできた受験者にとっても、本番での緊張や独学での限界が壁となることも少なくありません。

この記事では、三次試験の全体像と合格のための具体的な対策法をわかりやすく解説します。

特に、WBSでは他にはない独自の無料コンテンツとして、以下の2つを提供しています:

デカンタージュ順番ゲーム:採点ポイントを体感しながら順番を学べる実技対策ツール

AIによる論述添削フォーム:提出された文章に即時フィードバックが得られる実践的訓練システム

合格に必要なのは「再現力」と「慣れ」。

本番に強くなるには、ただの知識詰め込みでは不十分です。

この記事を通じて、楽しみながら対策し、最終試験を突破するための実戦力を身につけましょう。

目次

ソムリエ三次試験とは?|最終試験の概要と合格率

三次試験の内容は「論述」と「実技(デカンタージュ)」

ソムリエ三次試験は、「論述試験」と「実技試験(デカンタージュ)」の2つで構成されています。

論述試験は二次テイスティング試験と同じ日(第2日程)に実施され、与えられた3つのテーマをすべて記述します。制限時間は例年20分なので、急いで書かないと途中で時間切れになってしまいます。

テーマはワインのサービス、食文化、アルコール飲料のトレンドなど多岐にわたり、単なる知識だけでなく、構成力や表現力も問われるのが特徴です。

時間の制約が厳しく、筆記試験に慣れていない受験者や、文章をまとめるのが苦手な方にとっては難問に映ることも多いです。

一方、実技試験は第3日程に実施され、毎年必ずデカンタージュの所作が出題されます。

使用するワインボトルや器具に若干の違いはあるものの、やるべき手順や所作はほぼ決まっており、「よほどのことがない限り」合格できる内容とされています。

しかしながら、本番特有の緊張感で順番を飛ばしたり、動作が乱れると減点される可能性があるため、正しい順番を体で覚えることが重要です。

所作の美しさや落ち着きも評価対象となるため、日頃から実践的に練習しておくことで、本番での安定したパフォーマンスが期待できます。

合格率は?落ちる理由は?

ソムリエ三次試験の合格率は、全体でおおよそ80〜90%と非常に高く見えます。

しかしこれは、一次・二次試験という厳しいスクリーニングを通過した限られた受験者だけが対象であるためで、見た目の数字に安心しすぎるのは危険です。

三次試験もまた「本番で力を出せるかどうか」が問われる重要なステージであり、しっかりとした準備なしでは落ちてしまうリスクも十分にあります。

WBSの経験値によると、実際に不合格となる多くのケースは、論述試験での失敗によるものです。

テーマに対して何を書けばいいのか分からず、白紙で提出してしまったり、全く関係のない内容をでたらめに書いてしまうことが原因となるケースが目立ちます。

時間内に論理的な構成でまとめるには、事前に「書き方の型」を習得しておくことが不可欠です。

一方、実技試験で不合格となるのは稀ですが、まれに落ちる方の特徴は明確で、「自己流のやり方」や「情報不足」によるミスです。

正しい手順を知らずに独学で自己流の動作をしてしまったり、評価されるポイントを理解していないまま本番に臨むと、思わぬ減点につながります。

実技は“見て覚える”のではなく、評価基準に基づいた再現練習が合格の鍵です。

注意!書類審査で落ちる可能性

ソムリエ試験では、一次・二次・三次試験の学科や実技だけでなく、書類審査も非常に重要な関門です。

とくに三次試験の前後には、職業経歴の確認による「書類足きり」の可能性があるため、油断は禁物です。

応募区分によって求められる就業実績は異なります。

ソムリエ協会会員であれば「月90時間以上の勤務を通算2年以上」、一般受験者は「月90時間以上の勤務を通算3年以上」が必須条件です。

これは単なる目安ではなく、証明書類や職歴内容がこの基準を満たしていないと、三次試験の合否以前に“問答無用で不合格”となります。

特に、提出された職務経歴書の記載内容は、かなり精緻にチェックされています。

「いつからいつまで、どの業態で、どのような職務を担当していたか」が明確でなければ、経歴として認められないケースもあります。

これらを過去にさかのぼって書類で証明できないといけません。

また、協会からの電話確認がある場合もあるため、その際は誠実に対応することが大切です。

三次試験の前後で普段みかけない電話番号から着信があった場合は必ず対応する様にしましょう。

万一、誇張や不明瞭な説明をすると不信感を持たれ、不合格につながる可能性もあります。

せっかく筆記や実技で力を発揮しても、経歴面での不備による足切り不合格はあまりにももったいないです。

ここについては受験前の職業経歴の確認と、勤務先からの証明取得はしっかり準備しておきましょう。

論述対策|問われるテーマと高得点の書き方

過去の出題傾向と頻出テーマ

ソムリエ三次試験の論述問題は、毎年3問が出題され、20分以内で書き上げる形式です。

過去3年分の出題を見てみましょう。

2022年

・3番目のワインについて、ワインに合う料理を説明してください。

・ロゼワインの製法の違いと、楽しみ方を説明してください。

・ワインの熟成保管には何が影響するのかを説明してください。

2023年

・テイスティング1番目のワイン(ボルドー、ソーヴィニョンブラン)をワインショップにおくときのPOPを作成してください。

・オーガニックワインについて説明してください。

・ワインと料理のペアリングを検討する際のポイントを説明してください。

2024年

・あなたはスーパーのワイン販売担当です。1番目のワインを1か月間プロモーションすることになりました。具体的な案を記述してください。

・チーズが好きなお客様へ、どのようなワインをお勧めするかを記述してください。

・日本のGI制度について、ぶどう酒以外の品目について記述してください。

このように、出題傾向を見ていくと、例年ほぼ共通して次の3パターンで構成されています:

① テイスティングで提供されたワインに関連する問題

② 中程度の難易度の基礎知識・実務応用問題

③ 難易度の高い時事的・制度的テーマ

たとえば、2023年には「テイスティングワインのPOP作成」「オーガニックワインの説明」「ペアリングのポイント」といった出題がありました。

近年は、サービス現場での実践力を問う設問が増加している傾向があります。

ソムリエ三次POPの書き方についてはこちらをご参考ください→

テイスティング関連の問題では、「初心者にどう説明するか」「どんな料理を合わせるか」などが頻出。

たとえば2016年には「赤ワインを冷やして飲みたい」という顧客への料理提案が出題され、2019年には「ボルドーの白を初心者に説明する」形式が採用されています。

一方で難問に分類されるのが、「日本のGI制度」「ワインラベル表示制度」「チリワインの今後の展望」などの制度・国際情勢を問うもの。

これらは内容理解に加え、コンパクトな表現力が求められます。

つまり、知識と表現を融合させて、限られた時間で伝える訓練が必要不可欠です。

WBSでは、これらの傾向をもとに、AIによる論述添削システムを提供し、本番さながらの練習が可能です。

論述試験の過去問と具体的な対策の仕方はこちらをご参考ください→

時間配分と構成のコツ

ソムリエ三次試験の論述問題は20分間で3問に解答する形式です。限られた時間の中で、どの問題にどれだけ時間をかけるかが合否に直結します。おすすめの時間配分は以下の通りです:

-

1問目(5分):テイスティングのワインについて説明する問題が多く、ここは知識と表現の両面で最も得点が狙える問題です。経験や講座での学びを活かして、必ず書ききることが重要です。「この1問で確実に点を取る」という意識を持ちましょう。

-

2問目(8分):ソムリエとしての常識や現場対応力が問われる問題が多く、明確な正解があるわけではありません。正確な知識よりも、想像力やその場の柔軟な判断力がカギとなります。日頃から「自分だったらどうするか」と考えるクセをつけておくと有利です。

-

3問目(7分):やや難易度の高い、制度や時事、国際情勢に関する設問が出題されやすいです。正直、知らないテーマに当たることもありますが、絶対に白紙にはせず、何かしら書いて提出することが大切です。「部分点を狙う」姿勢で食らいつくことが合格への鍵となります。

全体を通して大切なのは、1問目で確実に得点し、3問目で粘る、2問目ではソムリエらしさを見せること。

焦らずに構成を意識しながら書く習慣を、日頃の練習で身につけておきましょう。

良い答案と悪い答案の違い

ソムリエ三次試験の論述問題では、単なる知識量だけでなく、「どう伝えるか」「どんな姿勢で書いているか」が重視されます。

合格者の答案と不合格者の答案には、いくつかの明確な違いがあります。

良い答案の特徴は、大きく3つにまとめられます。

① 出題の意図を正確に読み取っていること。設問が「お客様への説明」なのか、「専門的な解説」なのかによって語り口や内容の深さが異なります。

② プロとしての意気込みが文面から伝わってくること。自信や誠実さ、サービス業としての心構えがにじみ出るような文面は、評価が高くなります。

③ 文章として丁寧で読みやすいこと。短い時間であっても、文の構造や言葉遣いに配慮された文章は、読み手に安心感を与えます。

一方、悪い答案の特徴もまた明確です。

① 出題の意図にまったく沿っていない内容。テーマを誤解したまま見当違いの話を書いてしまうと、大きな減点対象になります。

② 白紙、または極端に文字数が少ないこと。内容以前に、取り組む姿勢が見えない答案は採点の対象外とされることもあります。

③ 文章の構成が曖昧で、文法や表現が不正確な場合。どんなに知識があっても、伝わらなければ意味がありません。

論述は“書く技術”と“受け手への配慮”の両方が試される場。

WBSのAI添削システムを活用すれば、これらのポイントを意識した答案練習が繰り返し可能です。

論述のマインドセット

ソムリエ三次試験の論述問題では、「どれだけ知っているか」ではなく、「問われていることに忠実に答えているか」が最大の評価基準となります。

しかし、実務経験のあるソムリエほど、自分の知識や経験を披露したいという心理が働き、出題の意図から外れた内容を書いてしまう傾向があります。

あなたも経験したことがあるかもしれません「このソムリエさん、知識は豊富そうだけど、聞いていることから横道にそれるんだよなあ・・・」ということ。

三次試験の論述は、ソムリエの資質として「問われていることに耳を傾ける」スキルの確認の目的が強いのでしょう。

例えば「ワインを飲み始めたお客様への説明を記述せよ」という設問で、ぶどう品種の詳細や発酵技術について長々と語ってしまうと、「素人のお客様にプロ向けの話をしている」と評価されます。

実務では、それは“答えていない”とみなされるばかりか、“ズレている”ことで減点対象にもなり得ます。

問われていないことに触れるのは、実務では、答えないよりも評価が低くなる場合すらあります。

そのため、論述ではまず設問を正確に読み解き、「何が問われているのか」「誰に向けた文章なのか」を明確にし、それに対してストレートに応えることが最も大切です。

また、普段から「事実」「意見」「願望」を区別しながら話す意識を持つことで、論述でも論理の軸がぶれにくくなります。

これは、サービスの現場でもお客様との信頼関係を築く上で有効なスキルです。

試験の論述は、ソムリエとしての“伝える力”を見られている場。

一方通行な知識の披露ではなく、「聞かれていることに、わかりやすく、誠実に応える」マインドセットを大切にしましょう。

WBSの論述試験 AI採点システム

WBSでは、三次試験対策として独自に開発・トレーニングしたAIアシスタントによる論述採点システムを提供しています。

出題される設問はランダムで、フォームに入力されたあなたの答案に対して、AIがその場で採点とアドバイスを返す仕組みです。

評価の際には、実際の採点基準に基づいた具体的なアドバイスリストをもとにフィードバックが表示されるため、何が足りなかったのかをすぐに把握できます。

このシステムは、WBS一般会員様であれば何度でも繰り返し利用可能。

非ログインユーザーでも、72時間に1回チャレンジできる無料開放型となっており、どなたでも手軽に“本番力”を鍛えることができます。

*従前は24時間ごとの利用制限でしたが、これを修正しました。

論述は、書いてみなければ弱点がわかりません。

ぜひこのAI添削を通じて、WBSのサポートの質の高さと、論述トレーニングの手応えを体感してください。

何度でもチャレンジできるWBS一般会員様向けのページはこちら→

📝 ソムリエ三次試験 論述評価

過去の採点(最新3件)から、WBSのAIアシスタントのアドバイスの適切さがわかるかと思います。

ゲストユーザー様も72時間に一度チャレンジいただけます。ふるってご参加ください。

📘 最新の論述記録(全ユーザーから)

-

🗓 日時:2026年1月16日 11:34

⏱ 所要時間:421秒 文字数:151文字

🧠 出題内容:

南アフリカのシュナン・ブランに合わせる料理を説明して下さい。✍ ユーザーの回答:

ワインは果実味がしっかりとしていながらも酸味を伴った味わいが特徴です。

合わせる料理はサーモンのタリアテッレ、レモンクリームソースをおすすめします。

パスタとソースのクリーミーな口当たりがワイン調和します。

又サーモンの旨みとレモンの酸味がワインの味わいと重なり、旨みが余韻にまで広がるペアリングです。AIアシスタントのアドバイス:

試験対策として考えた場合、Mamoruさんの回答は適切な内容となっています。具体的な料理として「サーモンのタリアテッレ、レモンクリームソース」を挙げることで、試験官に対して具体的なイメージを与えることができています。また、南アフリカのシュナン・ブランに合う理由として、「パスタとソースのクリーミーな口当たりがワインと調和し、旨みが余韻にまで広がる」という点を挙げることで、その理由も明確に説明しています。

しかし、もう少しワインの特徴について詳しく説明することで、さらに理解しやすい回答となるでしょう。例えば、シュナン・ブランの味わいや香り、色合いなど具体的な特徴を述べることで、試験官に対して更に具体的なイメージを与えることができます。

また、文章の構成としては一部分かみ合っていない部分も見受けられます。例えば、「パスタとソースのクリーミーな口当たりがワインと調和します。」と言いながらも、それが「どのように」調和するのかが説明されていない点などです。これらの部分をもう少し詳しく説明することで、より論理的な構成になるでしょう。

文字数については、適切な範囲内に収まっています。また、表現も幼稚ではなく適切です。

以上を踏まえて、点数をつけるとすれば80点とします。更なる改善点としては、「なぜその料理が合うのか」を詳しく説明し、「シュナン・ブランの特徴」についても具体的に触れることで、より高得点につながるでしょう。 -

🗓 日時:2026年1月8日 14:12

⏱ 所要時間:959秒 文字数:179文字

🧠 出題内容:

ワインにあまり詳しくないお客様に、オーストラリア,シラーズに合う料理について説明してください。✍ ユーザーの回答:

オーストラリアのシラーズは豊かな果実味と程よいスパイシーさを持った赤ワインです。黒胡椒の効いた牛の赤身肉ステーキをおすすめします。

赤身肉が持つ独特の臭みをシラーズが持つ黒胡椒様の香りが口中で

調和して心地よい組み合わせになります。

また、シラーズはそこまでタンニンや酸度の高いものではないので、付け合わせの野菜の甘みを損ねる事なくお楽しみ頂けると思います。AIアシスタントのアドバイス:

受験者の回答は、非常に適切であり、問題文にも忠実です。シラーズの特性とそれがどのように牛の赤身肉ステーキと相性が良いかを明確に説明しています。また、タンニンや酸度についても触れ、それが付け合わせの野菜とどのように相互作用するかについても言及しています。これにより、彼の推奨するペアリングがなぜうまくいくかの理由付けがなされています。

しかし、一部の専門用語を使用している点が改善の余地があります。たとえば、「タンニン」や「酸度」などの専門用語は、ワインに詳しくないお客様には理解しにくいかもしれません。これらの用語をより一般的な表現に置き換えることで、より多くの人々が理解できるようになるでしょう。

文章構成や語彙、論理性については、非常に良く、適切な文字数も保っています。表現も幼稚ではなく、具体的な料理の提案とその理由がきちんと述べられています。

全体的に見て、非常に良い試験対策ですが、専門用語を避けるために、より一般的な言葉を使用することを心がけてください。

点数:85点/100点 -

🗓 日時:2026年1月8日 14:12

⏱ 所要時間:957秒 文字数:179文字

🧠 出題内容:

ワインにあまり詳しくないお客様に、オーストラリア,シラーズに合う料理について説明してください。✍ ユーザーの回答:

オーストラリアのシラーズは豊かな果実味と程よいスパイシーさを持った赤ワインです。黒胡椒の効いた牛の赤身肉ステーキをおすすめします。

赤身肉が持つ独特の臭みをシラーズが持つ黒胡椒様の香りが口中で

調和して心地よい組み合わせになります。

また、シラーズはそこまでタンニンや酸度の高いものではないので、付け合わせの野菜の甘みを損ねる事なくお楽しみ頂けると思います。AIアシスタントのアドバイス:

受験者raseenさんの回答は、ワイン初心者でも理解しやすい言葉を使い、オーストラリアのシラーズと料理のペアリングについて具体的に説明しています。特に、赤身肉の臭みとシラーズの黒胡椒様の香りが調和するという理由付けは、具体的でわかりやすいです。また、シラーズがタンニンや酸度が高くないため、野菜の甘みを損ねずに楽しめるという点も、お客様がペアリングを試したくなるような魅力的な要素となっています。

ただし、若干文字数が少なめで、もう少し詳細に説明する余地があったかもしれません。例えば、シラーズの特徴についてもう少し詳しく説明したり、赤身肉ステーキ以外にも合う料理を提案したりすると、お客様の選択肢を広げることができます。

表現は幼稚ではなく、専門的すぎずかつ適切な語彙を用いています。全体的に、問題文に忠実で語彙、論理性もバランス良く、試験として適切な内容と言えます。

点数:85点/100点。もう少し詳細な説明や提案があると、より高評価となるでしょう。

何度でもチャレンジできるWBS一般会員様向けのページはこちら→

実技対策|デカンタージュで見られる採点ポイント

三次試験「デカンタージュの実技」の全体像

ソムリエ三次試験のデカンタージュ実技は、第三日程(例年12月前半頃)に実施される最終試験です。

毎年、出題内容はほぼ変わらず、赤ワインのデカンタージュが課題となっています。

出題形式に大きな変化はなく、安定している一方で、“基本を正確に再現する力”が試されます。

試験の採点基準は非公開ですが、過去の受験者の体験や講師陣のフィードバックから、ある程度のポイントは把握されています。

ワインの確認・キャンドルの配置・ボトルの扱い・グラスの準備・デカンタージュの流れなど、一連の流れに沿った正確な所作が求められます。

順番を間違えたり、動作が乱れると減点の対象になるため、流れを体で覚えておくことが重要です。

さらに、採点は所作だけにとどまりません。ソムリエとしてふさわしい「姿勢・笑顔・言葉遣い・身だしなみ・落ち着いた態度」も評価の対象となります。

つまり、単にデカンタージュができるだけでなく、サービス業としての資質や人間性が問われる実技試験ともいえるのです。

これらは、日頃の練習で自然に出せるレベルまで仕上げる必要があります。

WBSでは、手順をゲーム形式で学べる「デカンタージュ順番ゲーム」を無料で提供しており、楽しみながら所作の正確性と順序を身につけることが可能です。

デカンタージュとは?目的と手順の意味

デカンタージュとは、ワインをボトルから別の容器(デキャンタ)に移し替える作業のことを指し、サービスにおける重要な技術の一つです。主な目的は3つあります。

1つ目は、空気に触れさせて香りを開かせること。特に若い赤ワインでは、ワインが空気と接触することで香りや味わいが広がり、より滑らかになります。

2つ目は、澱(おり)を取り除くこと。熟成したワインには澱が沈殿している場合があり、デカンタージュによってこれをグラスに入れずに済みます。

3つ目は、ワインの温度を適正に上げるため。特に冬場など、冷えすぎたボトルワインをサーブする際に役立ちます。

これらに加え、デカンタージュには儀式的な要素や視覚的な演出効果もあり、特に高級ワインを扱う場では「特別感」を演出する重要な所作でもあります。

ソムリエ三次試験においては、デカンタージュの出題には大きく2つのケースがあります。

① ボルドーの高級ワインを想定し、澱を避けるためのデカンタージュを行う設定。これは試験で最も多いパターンであり、慎重な動作が求められます。

② 実際に試験で提供されるワインの状態に即した形でのデカンタージュ。この場合、澱は少ないことが多いものの、正しい手順や立ち振る舞いが評価のポイントになります。

ただ注ぐのではなく、それぞれの手順に意味があることを理解し、表現できることが合格への鍵となります。

試験当日の流れと減点されるNG所作

ソムリエ三次試験の実技(デカンタージュ)は、第三日程に会場で実施されます。

当日はまず受付を済ませた後、制服に着替えて待機します。この場合の制服は、清潔で動きやすい格好であれば何でも構いません。

当日見渡すと、ソムリエスーツの格好をしている人もいますがレアケースで、多くは一般的なスーツの方が目立つはずです。

この場合のスーツも高級なものである必要はなく、動きやすく、清潔感のあるものであれば特に問題ありません。

スーツ以外にもコックコートや着物、航空職員のユニフォームなど、当日は様々な格好を見かけるはずです。

デカンタージュで使用する赤ワインについて特別な設定や注意事項がある場合には、事前にアナウンスされることもあります。

そのため、集中して説明を聞く姿勢も試験の一部といえます。

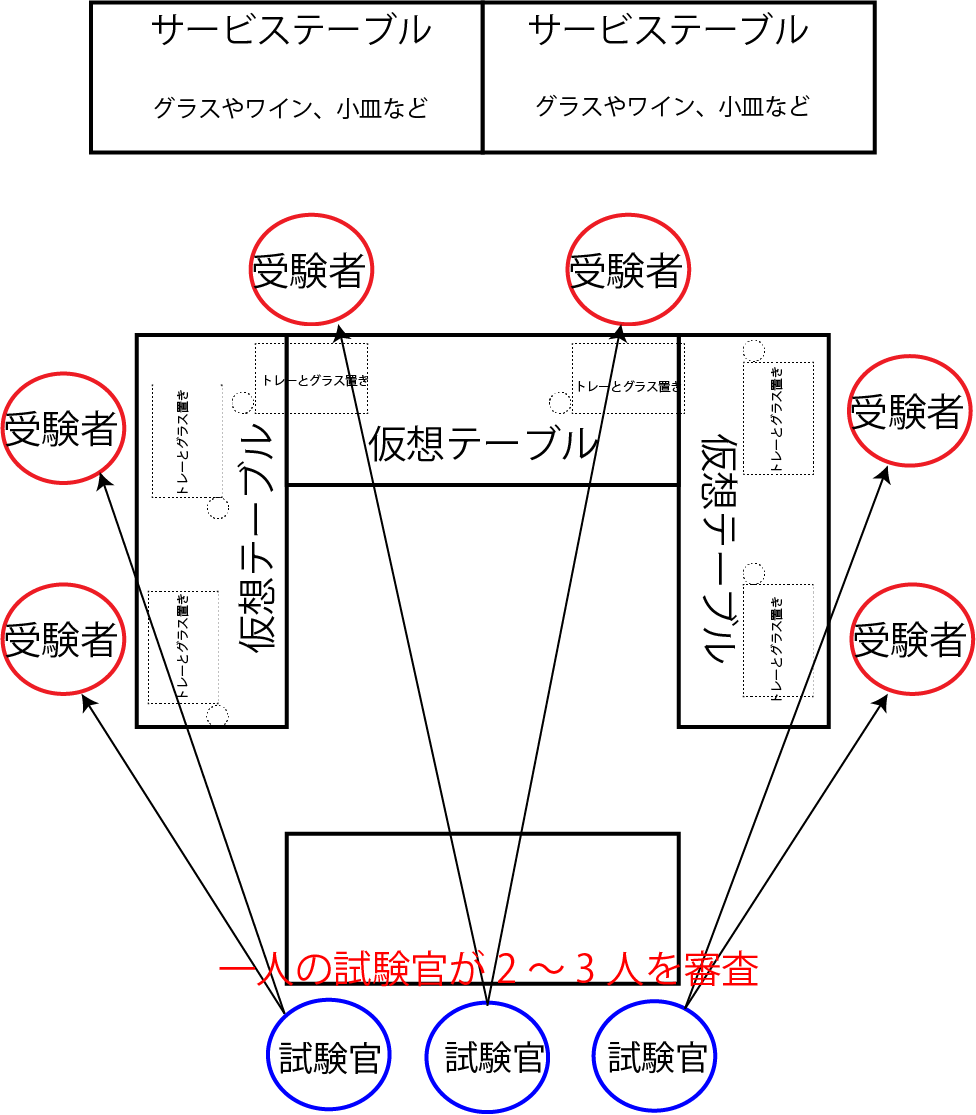

本番では、4~6人の受験者が一斉に実技を行います。

サービステーブルに用意されたセット(ボトル、グラス、デキャンタ、キャンドルなど)を使い、おおむね7分間でデカンタージュを完了させます。

採点は1人の試験官が2~3人を担当し、所作・説明・態度など総合的に評価されます。

ここで注意したいのが、減点対象となるNG所作です。

たとえば、手順を理解しておらずデカンタージュがそもそもできない場合は、重大な減点につながります。

また、声が小さく聞き取りづらい説明や、猫背など姿勢が悪い動作もマイナスポイントです。

さらに、髪型や靴などの身だしなみに清潔感がない、あるいは「ふさわしい態度ではない」と判断されると、印象評価が下がります。

実技試験では、技術だけでなく、所作・姿勢・言葉遣いを含めたソムリエとしての総合力が問われます。

つまり、見られているのは「ワインを注ぐだけの動作」ではなく、「お客様の前で堂々とサービスを提供できる人間かどうか」なのです。

デカンタージュの順番とは?

採点項目は非公開ですが、過去の経験と実績から、おおむねこのような内容であるとされています。

スクールや講師によって若干の異同はありますが、誤差の範囲です

最終的には採点側の人しかわかりませんし、わかってはいけませんのでWBSとしては細かいところまでは考えても無駄だと考えています。

| 審査項目 | どこを見ているか | ポイント |

| 身だしなみ | 見た目に清潔感があるか、不潔に見えないか | 並び替えゲームでは最初に配置! |

| 笑顔 | 不愛想ではないか | |

| 言葉使い | はきはきと、聞き取れる声でしゃべっているか | |

| ワインの復唱 | きちんとワインを復唱できているか | 「かしこまりました。シャトーマルゴー2000年ですね」など |

| ワインの移動 | パニエに移し、お客様に提示する | 静かに移動し、ラベルを上にする |

| デカンタージュのご提案 | お客様にデカンタージュを提案し、返答を確認したか | 「こちら澱がありますので、デカンタージュをお勧めしますが、いかがでしょうか?」など |

| グラス、デカンタの持ち運び | トレーを使って運んでいるか | |

| グラス、デカンタのチェック | グラス、デカンタをトレーに乗せる前に確認しているか | グラスが汚れていないかの目視と、においがついていないかの嗅覚での確認の二つ |

| グラス、デカンタのセッティング① | お客様用のグラス、ソムリエテイスティング用のグラスなどを置いているか | |

| グラス、デカンタのセッティング② | 静かに置いているか | |

| 【トレー上での作業】 | 抜栓などの作業はトレー上で行っているか | |

| ワインの抜栓① | キャップシールを規定にとれているか | |

| ワインの抜栓② | ボトルの口の部分を拭きとる | リトー・紙ナプキンで丁寧に口の部分を拭きます |

| ワインの抜栓③ | コースクリューの打栓 | |

| ワインの抜栓④ | 9割がた抜いたところで手で引き抜く | 静かに抜いているか |

| ワインの抜栓⑤ | 抜栓後、ボトルの口を再度拭く | |

| コルクの提示 | コルクをお皿の上にのせてお客様の前に置く | 「こちらコルクでございます」など |

| ソムリエテイスティング① | お客様に確認の上、ソムリエがテイスティングする | 「確認のため味見をさせていただいてもよろしいでしょうか?」など |

| ソムリエテイスティング② | グラスに若干量を注いでいるか | 一口分にとどめているかどうか |

| ソムリエテイスティング③ | お客様への説明をしているか | 「ワインは健全な状態です」など |

| デカンタージュ① | ローソク、またはライトをつける | |

| デカンタージュ② | ボトルを静かにパニエから外し、適切な場所にローソク、ライトを当てる | |

| デカンタージュ③ | 静かにデカンタに移しているか | |

| デカンタージュ④ | 若干量を残しているか(澱の部分) | おおむね瓶内で3センチほどです |

| デカンタージュ④-2 | 全て移しているか(若い場合) | |

| ホストテイスティング① | お客様のグラスに若干量を注ぎ、ホストテイスティングをします。 | 「お味見をお願いします」など |

| ホストテイスティング② | お客様から確認の合図をもらいます | 審査員の「はい」「結構です」などの言葉を待ちます |

| ワインサービス① | お客様のグラスに適切な量を注ぐ | グラスの4分の1程度に注ぎます。 |

| ワインサービス② | ワインをきれいに注げているか | 静かに注ぎ、リトーで拭き取れているか |

| ワインサービス③ | ワインボトル、デカンターを皿の上に置く | 「ごゆっくりお過ごしください」など |

| 撤収 | トレーでパニエ、ソムリエテイスティングで使ったグラスを下げる | |

| 完了の合図 | 「以上です」など |

【無料ゲーム】デカンタージュ順番チャレンジ

【無料ゲーム】デカンタージュ順番チャレンジは、ソムリエ三次試験の実技対策として、正しい所作の順番を身体で覚えるためのトレーニングツールです。

デカンタージュは一つひとつの動作も大切ですが、それ以上に「正しい順番で自然に動けること」が求められます。

試験では7分以内に一連の流れをスムーズに行う必要があるため、まずはこの順番感覚を定着させることが何より重要です。

このゲームでは、ランダムに表示される複数の所作を正しい順番に並び替える形式を採用。

理屈ではなく、何度も繰り返すことで“体が覚える”感覚を身につけることができます。

ログインしているWBS一般会員の方は何度でも挑戦可能。非ログインユーザーの方も、24時間に1回チャレンジできます。

すきま時間の活用にも最適な、実技対策の第一歩としてご活用ください。

上の「スタート」を押すと、タイルが表示されます。

| 順位 | ユーザー | 所要時間 | 日時 |

|---|---|---|---|

| 対象期間内のランキングデータがありません。 | |||

何度でもチャレンジできるWBS一般会員様向けのページはこちら→

ソムリエ三次試験のプレッシャー対策と心構え

最後の試験で緊張してしまう方へ

三次試験を目前に控え、「ここで落ちたらどうしよう」と極度の緊張を感じている方も多いのではないでしょうか。

しかしその緊張は、決して悪いものではありません。それだけ真剣に準備してきた証拠であり、合格を本気で目指してきたからこその反応です。

三次試験は、一次・二次を乗り越えてようやくたどり着く最終関門。

ここを通過すれば晴れてソムリエとしての資格を得られる一方で、不合格の場合は翌年以降への持ち越しとなります。

そのため、「あと少しで合格」という位置にいるがゆえに、二次試験以上の強いプレッシャーを感じるのも自然なことです。

とはいえ、本番で実力を発揮するためには、緊張とうまく付き合うことが大切です。

試験直前には大きく深呼吸をして、「今、自分は試されている」と心の中で整理してみましょう。

舞台に立つ気持ちで堂々とふるまえば、不思議と身体はそれに応えてくれます。

三次試験では、実技・論述ともに“堂々とした態度”と“謙虚で誠実な姿勢”が評価の対象になります。

完璧を求める必要はありません。これまでの努力を信じて、自分の言葉と所作で表現できれば、合格はきっと近づいてきます。

「再現性」と「冷静さ」が合否を分ける理由

ソムリエ三次試験の実技では、「あなたの考える良いデカンタージュ」を披露する場ではありません。

求められているのは、あくまで協会が求める“基準通りの所作”を、正確に再現できるかどうかです。

つまり、“再現性”こそが評価の中心です。

実技試験で不合格となる方の多くは、「こうした方がスマート」「自分流のやり方のほうが自然」といった、自己流の動きやアレンジを無意識に持ち込んでしまっています。

しかしこれは、試験の本質を理解していないと判断されるポイントであり、大きな減点に繋がります。

試験官が見ているのは、「現場で求められる基本動作を、誰にでもわかる形で再現できるか」という一点なのです。

一方で、正しい順番や所作を身につけたうえで、本番で“冷静さ”を保てる人は、ほぼ確実に合格します。

試験当日は独特の緊張感がありますが、焦らずに「やるべきことを淡々と“置きに行く”」ようなイメージで動くことが大切です。

本番の7分間で求められるのは、派手なアピールではなく、丁寧に、正しく、落ち着いて所作を積み重ねる姿勢。

これは日々の練習と、試験に対する正しい理解があってこそ可能になります。

再現性と冷静さ——この2つこそが、最終合格を勝ち取るための鍵なのです。

メンタルを整える3つのルール

ソムリエ三次試験は“最後の関門”という意識から、プレッシャーによって本来の力を発揮できない受験者も少なくありません。

大切なのは、事前にメンタルを整えるための準備をしておくことです。

ここでは、試験本番で落ち着いて臨むための「3つのルール」をご紹介します。

1. 本番の空気感を予測する

本番で極度に緊張してしまう人の多くは、「当日の雰囲気を想像できていなかった」ことが原因です。

会場の静けさ、他の受験者の緊張感、試験官の鋭い視線——これらは言葉で聞くのと、自分で感じるのとではまったく違います。

2. 必ず会場の下見をする

可能であれば、試験前に会場まで足を運びましょう。

控室の場所、導線、着替え場所などを確認しながら、本番の動きをシミュレーションすることが大切です。

初めての場所に突然入る不安を減らすだけで、メンタルの安定度は格段に上がります。

3. 緊張は避けられないと受け入れる

「緊張してはいけない」と思うほど緊張は高まります。

大切なのは、“緊張していても行動できる状態”を作ることです。

「自分は緊張するタイプ」と認めたうえで、それでも準備通りに動くことができれば、それはプロフェッショナルな対応力に他なりません。

これら3つのルールを守ることで、本番でのパフォーマンスを安定させる土台ができます。

練習と同じように落ち着いて臨める自分を作っていきましょう。

よくある質問Q&A|試験前日の不安を解消!

服装は?持ち物は?

ソムリエ三次試験の実技では、見た目の清潔感やプロらしい印象も評価の一部とされています。

とはいえ、必ずしも「黒のベスト+蝶ネクタイ」などの定番ソムリエスタイルである必要はなく、実際の職場で着用している作業服で受験することが可能です。

試験会場では、コックコート、和装(着物)、航空会社の制服など、実にさまざまなスタイルの受験者が見られます。

“現場の姿で堂々と臨む”ことが一番自然で安心感も得られます。

持ち物としては、普段から使い慣れているソムリエナイフを必ず持参しましょう。

試験当日、初めて触れる道具を使うのはリスクです。シングルでもダブルアクションでも、どちらでも構いません。

刃の開閉がスムーズで、自分の手にしっくりなじむものを選んでください。「せっかくの晴れの日だから普段使わない高級ナイフを使う」なんてダメです。

また、デカンタージュ時に使用するナプキン(リトー)は、近年では紙ナプキンが用意されていることも多いですが、念のために布製ナプキンを1枚持参しておくのが安心です。

足元については、履きなれた靴でOKですが、汚れやすり減った靴は避けましょう。

身だしなみもソムリエの資質の一部と考えられているため、服や靴の清潔感は大切です。

髪型にも注意が必要です。肩より長い髪は、男女問わずきちんとまとめましょう。

男性でロン毛の方も、まとめるか、すっきり整えるのがベストです。

女性は濃すぎるメイクを避け、マニキュアやネイル、ピアスや指輪も外しておくのが無難です。

清潔感とナチュラルさを意識しましょう。

また、男性のひげは剃ることを推奨します。髭そのものが禁止されているわけではありませんが、協会の試験である以上、一般的な“清潔感のある接客の基準”に沿っておくことが安全策です。

服装や持ち物は、自信や落ち着きを支える要素でもあります。“評価される前に、安心される”状態を整えて試験に臨みましょう。

筆記具・グラス・ナフキンはどうする?

ソムリエ三次試験の実技(デカンタージュ)では、基本的に筆記具を使用する場面はありません。

しかし、控室での説明やメモが必要になるケースもあるため、使い慣れたボールペンやペンを内ポケットに1本入れておくことをおすすめします。

試験中に使用することはありませんが、備えておくことで安心感にもつながります。

デカンタージュで使用するグラスやデカンタ、パニエ(ボトルを置くカゴ)などの備品はすべて会場に用意されています。

事前に自分で持ち込む必要はありません。ただし、道具の配置や種類は多少異なる場合があるため、試験前の説明や現場での確認が大切です。

また、ナフキン(リトー)は近年、衛生面への配慮から紙製のものが会場で配布されることが増えています。

とはいえ、慣れている人にとっては使いづらさを感じることもあるため、自分で布製のリトーを1枚持参しておくことを強く推奨します。

普段通りの動作を再現するためにも、道具は「いつも通り」がベストです。

WBSの三次試験サポートとは?

実技ゲームとAI添削で“再現力”を養う

WBSでは、ソムリエ三次試験の合格に不可欠な“再現力”を高めるために、他のスクールにはない独自のサポートを提供しています。

代表的なものが、「デカンタージュ順番ゲーム」と「論述AI添削フォーム」です。

このページ内で、どなたでも実際に体験いただけるようになっており、ゲストユーザーでも1日1回チャレンジが可能。

会員の方であれば、繰り返し取り組むことで、自然と所作や文章構成の型が身につきます。

試験で必要とされるのは“知識の披露”ではなく、“正しく再現する力”であり、それを実戦形式で養えるのがWBSの大きな特長です。

さらに、これらに加えて本番を想定した特別講座や、実地でのトレーニングも用意しています。

オンラインとオフラインを組み合わせた豊富なカリキュラムで、最終合格までしっかりと伴走します。

一次・二次の対策がまだの方へ

▶ 【保存版】ソムリエ・ワインエキスパート試験対策講座ページへ

▶ 【62ステップ】ソムリエ・ワインエキスパート試験の勉強方法のページへ

まとめ|ソムリエ三次試験に合格するために必要なこと

本番力は「練習×再現性」で決まる

ソムリエ三次試験に合格するために最も大切なのは、本番で“正しく再現する力”を持っているかどうかです。

どれだけ知識があっても、どれだけ経験を積んできても、本番の場でそれを再現できなければ、評価にはつながりません。

試験本番で求められるのは、「問われていることに忠実に応える」姿勢です。

論述では主観に偏らず、相手に伝わる文章を、限られた時間でまとめ上げる力。

実技では華やかさや自己流のパフォーマンスではなく、協会の基準に沿った動作を、落ち着いて正確に“置いてくる”ことが何より重要です。

そして、それを支えるのはやはり“練習の量”と“再現性の精度”に尽きます。

三次試験には、近道も裏技も存在しません。最後にものを言うのは執念と準備の積み重ねです。

日々の練習の中で、どれだけ本番を意識できるか、どれだけ自分の弱点に向き合えたかが、結果に直結します。

また、普段のモチベーションや姿勢は、そのまま最終試験に現れます。

気持ちの浮き沈みや準備不足は、動作の乱れや論述の迷いとしてあらわれてしまうのです。

三次試験は、“合格に値する人”であることを示す最後の舞台。毎日の積み重ねと、それを冷静に再現する力が、あなたを最終合格へと導きます。

WBSでしかできない本番対策を今すぐ体験しよう

ここまでたどり着いたあなたは、もう“あと一歩”のところまで来ています。

一次、二次を乗り越え、三次試験を迎えるというのは、すでに多くの努力と時間を重ねてきた証。

その努力を「あと少し」で終わらせないために、本番で確実に実力を出し切るための準備を、今からでも始めましょう。

WBSでは、他のどこにもない三次試験対策を、無料で今すぐ体験できます。

AIによる論述添削で“伝える力”を磨き、デカンタージュ順番ゲームで“再現力”を体に刻む——これらはすべて、合格のための武器になります。

合格を手にできるのは、「やるべきことを、やり切った人」だけ。

不安や迷いがある今だからこそ、本番を想定したリアルなトレーニングを、WBSで体験してください。

あなたの努力が結果に変わるように、私たちは本気でサポートします。

✅ 試験に直結する講義と毎日のアウトプット環境

✅ 全国どこからでも参加できるオンライン講座

✅ ゲーム感覚で勉強できるアプリ&模擬試験

✅ 月額2,200円、入退会自由のシンプルなシステム

仲間が待っています。あなたの挑戦、ここから始めましょう。

【ワインブックスオンラインスクールのご案内】

このサイトは、ワインブックススクールの運営です。

ワインブックススクールでは、月額2200円で、いつでも、どこでも、誰でもワインの学習ができる環境が整っています。

ソムリエ・ワインエキスパート試験の対策に

趣味のワインライフに

エクセレンス試験の対策に

飲食店の頼もしい見方に

ご活用ください。必ずお役に立てることをお約束します。

WBSのソムリエ・ワインエキスパート試験対策講座はこちら→

毎月届くブラインドテイスティングのサブスクリプションサービス

全国どこでも受講できるブラインドテイスティングの通信講座もお勧めです→

ソムリエ・ワインエキスパート試験の効果的な勉強方法

62ステップで無料公開の記事はこちら→