ソムリエ試験 勉強方法|効率重視で短期間合格する62ステップ

2025年現在、過去5年で、ソムリエ・ワインエキスパート試験は急激に難化し、現在は「ただの暗記試験」ではなくなりました。

ワインの基礎から世界各国の産地、醸造、サービス、テイスティングに至るまで、広範囲な知識と実践的な理解が求められます。

効率的な学習には、膨大な情報を「覚える」だけでなく「つながりで理解する」ことが不可欠です。

本記事では、独学でも、スクール受講でも活用できるよう、学習全体を62ステップに分解し、各フェーズで何をすべきか、どう実践すれば身につくかを明快に解説します。

少し読み進めてもらえれば、「こうやればいいんだ」とうっすら自信が持て、合格への道筋が見える、最強の学習ガイドです。

記事の冒頭、権威性・信頼性のために簡単に自己紹介をします。

僕は前場亮と言います。30歳の時に国内のソムリエコンテスト(第3回キュヴェルイーズ ポメリーソムリエコンテスト)で優勝させていただいた経験があります。

オンライン最大級のワインスクールWBSワインブックススクールを運営し、ユーチューブでワインジャンル最大級の教育チャンネル”ワインブックス”を運営しています。

その僕が、これからソムリエ試験、ワインエキスパート試験を受験する皆様にとって、最適な勉強方法を網羅的に、かつ、皆様のフェーズに合った形でご紹介します。

このコンテンツは大変長いコンテンツの為、全部を一気に読み切るのは現実的ではありません。

そのため、パートごとに読了ボタンを用意して、どこまで読んだのかが一目でわかるように工夫をしています。

試しに、この ”「はじめに」を読了する” ボタンを押してください。

このボタンを押すことで、あなたの履歴がワンクリックで記録されます。「どこまで読んだっけ?」となることは、これでなくなります。

*記録はユーザーIDおよびブラウザごとになります。

次に、この ”ページを再読み込み” ボタンを押して、画面を再読み込みしてください。

するとあなたが読了したパート(上のボタンであれば”はじめに”が追加されているはずです)と網羅率が一目でわかるようになっているのがわかると思います。

✅ 読了パート:なし

網羅率:0%(0/64)

この記事は網羅的に、最初から最後まで、全部詰め込んでいます。

そのため読めるときに、読みたいところを読んでもらえれば大丈夫。

ほかのユーザーがどこを読んでいるのか、何がトレンドなのかもこのように一目でわかるようになっています。

(クリックでスクロールジャンプします)

112回

106回

95回

99回

87回

89回

68回

85回

94回

91回

86回

83回

59回

0回

0回

75回

73回

77回

80回

67回

60回

63回

56回

58回

55回

55回

43回

40回

35回

30回

25回

26回

26回

26回

16回

21回

22回

18回

25回

20回

25回

24回

24回

23回

19回

21回

33回

31回

27回

27回

25回

28回

28回

28回

21回

21回

18回

17回

16回

16回

23回

22回

25回

WBSはあなたを合格まで、あなたの目標達成まで、最後までしっかり導きます。

最高の学習環境と仲間が待っています。詳しくはトップページをご覧ください→

対策講座の全体像を知りたい方はこちらのページもご参考ください→

それではいってみましょう!

目次

ソムリエ試験 勉強方法|効率重視で短期間合格する62ステップ

ソムリエ試験 勉強方法の全体像と合格までの流れ

ソムリエ試験・ワインエキスパート試験に挑戦する受験生にとって、まず最大の山場となるのが一次試験の筆記です。

出題範囲は世界各国のワイン産地から栽培、醸造、サービス、法律まで幅広く、単なる暗記ではなく体系的な理解が求められます。

さらに近年は二次試験のテイスティングの難易度も上昇しており、従来の「典型的な味わいを覚えて当てる」という方法では対応しきれないケースも増えています。

したがって、一次と二次を分けて考えるのではなく、「合格から逆算した勉強方法」を組み立てることが極めて重要です。

まずは一次試験までのスケジュールを逆算し、全範囲を効率よく学習できる計画を立てます。

その際、教本の読み込みと過去問演習を組み合わせ、理解と記憶を同時に進めることが鍵です。

さらに、一次対策の中で知識を味覚や香りの体験とリンクさせておくことで、二次試験のテイスティングにも自然に活かせます。

最終的には、一次突破を大前提としつつ、同時並行で二次に備える学習サイクルを構築することが、効率的に合格へ到達するための王道の流れと言えるでしょう。

ソムリエ試験とは?

具体的な勉強方法の前に、どうしても試験の全体像をとらえる必要があります。

不要な方は先に飛ばしていただいて全く問題ありません。目次に「科目ごとの勉強方法」がありますので、お好きなところをご覧ください。

日本ソムリエ協会(J.S.A.)が実施するソムリエ・ワインエキスパート試験は、日本におけるワインと酒類の専門資格として高い権威を持ち、ワイン業界はもちろん、愛好家や飲食業界全体からも広く注目されています。

このうち、ソムリエ試験は、飲食店やワインショップ、インポーターなどのいわゆる「ワイン産業」に従事する人の資格です。

以前は飲食店に限定した、いわゆる狭義の意味でのソムリエを対象にしていましたが、現在はワイン関連に従事する人はソムリエ資格を受験できるようになりました。

試験は一次試験(筆記)、二次試験(テイスティング)、三次試験(サービス実技・面接)で構成されており、専門知識だけでなく実務力・表現力・接客力も問われます。

出題範囲はワインを中心に、日本酒・焼酎・ビール・カクテルなど多岐にわたる酒類全般に及び、毎年最新の情報が反映されます。

合格には継続的かつ戦略的な学習が欠かせず、受験生は体系的な知識の定着と、試験特有の傾向把握が求められます。

ワインエキスパート試験とは?

もう一方の、日本ソムリエ協会(J.S.A.)が主催する「ワインエキスパート試験」は、ワインおよびその他酒類の深い知識を身につけたい愛好家やプロを対象とした資格試験です。

試験は一次試験(筆記)、二次試験(テイスティング)二段階構成で、ソムリエ試験と違い三次試験はありません。

一次試験では、ワインの産地、品種、醸造法、サービス知識、歴史、食品との相性、さらには日本酒・焼酎・ビール・カクテルなど酒類全般について出題され、最新データやトレンドへの理解も必要です。

二次試験はブラインド・テイスティングによる官能評価で、色・香り・味わいを的確に捉え、テイスティングシート(T.S.)へ論理的に表現します。

品種や産地の推定、スタイルの把握、品質判断まで総合的な感覚力が必要です。

ワインエキスパート試験は近年大変な盛り上がりを見せていて、いわゆるビジネスエリートと呼ばれる層の方も多く受験されます。

受験者層全体のレベルも上がってきており、現在ワインエキスパート試験の合格者が盛り上がりをけん引しているといっても過言ではありません。

ソムリエとワインエキスパートの違い

ソムリエ試験とワインエキスパート試験は、日本ソムリエ協会(J.S.A.)が実施する二大資格試験であり、出題範囲や難易度はほぼ共通しています。

大きな違いは、職業要件の受験資格にあります。

ソムリエ試験は飲食や酒類販売など、実務経験が一定年数以上あるプロフェッショナルを対象としており、職業要件が明確に設けられています。

一方、ワインエキスパート試験はワイン愛好家や一般消費者も受験可能で、職業を問わず門戸が開かれています。

また、三次試験の有無も違いの一つです。ソムリエ試験には「サービス実技・面接」が課され、実際の接客スキルや実行能力が評価されますが、ワインエキスパート試験にはこのプロ向けの実技試験は含まれません。

これにより、ワインエキスパート試験は純粋に知識力とテイスティング力に焦点が当たった試験といえます。

しかし、だからといってソムリエ試験の方が難しく、ワインエキスパート試験が簡単というわけではありません。

実際、ワインエキスパートの合格者には非常に高い知識レベルと鋭い感覚を持つ方も多く、プロ以上の実力を備えている人も少なくありません。

むしろ、純粋なワインの探究心と努力で合格を勝ち取るエキスパート受験生の姿勢は、しばしばソムリエ受験生以上にストイックであり、試験内容に対する取り組みの深さが光ることもあります。

結論として、両資格の違いはあくまで形式的・制度的なものであり、レベルの優劣を意味するものではありません。

どちらの資格もワインを深く理解し、人に伝える力を証明するものであり、自分に合った資格で真摯に学ぶことこそが、最も価値ある挑戦と言えるでしょう。

ソムリエとワインエキスパートの違いについてはこちらの記事もご参考ください→

【ソムリエ試験の勉強方法】合格までのスケジュールを確認!

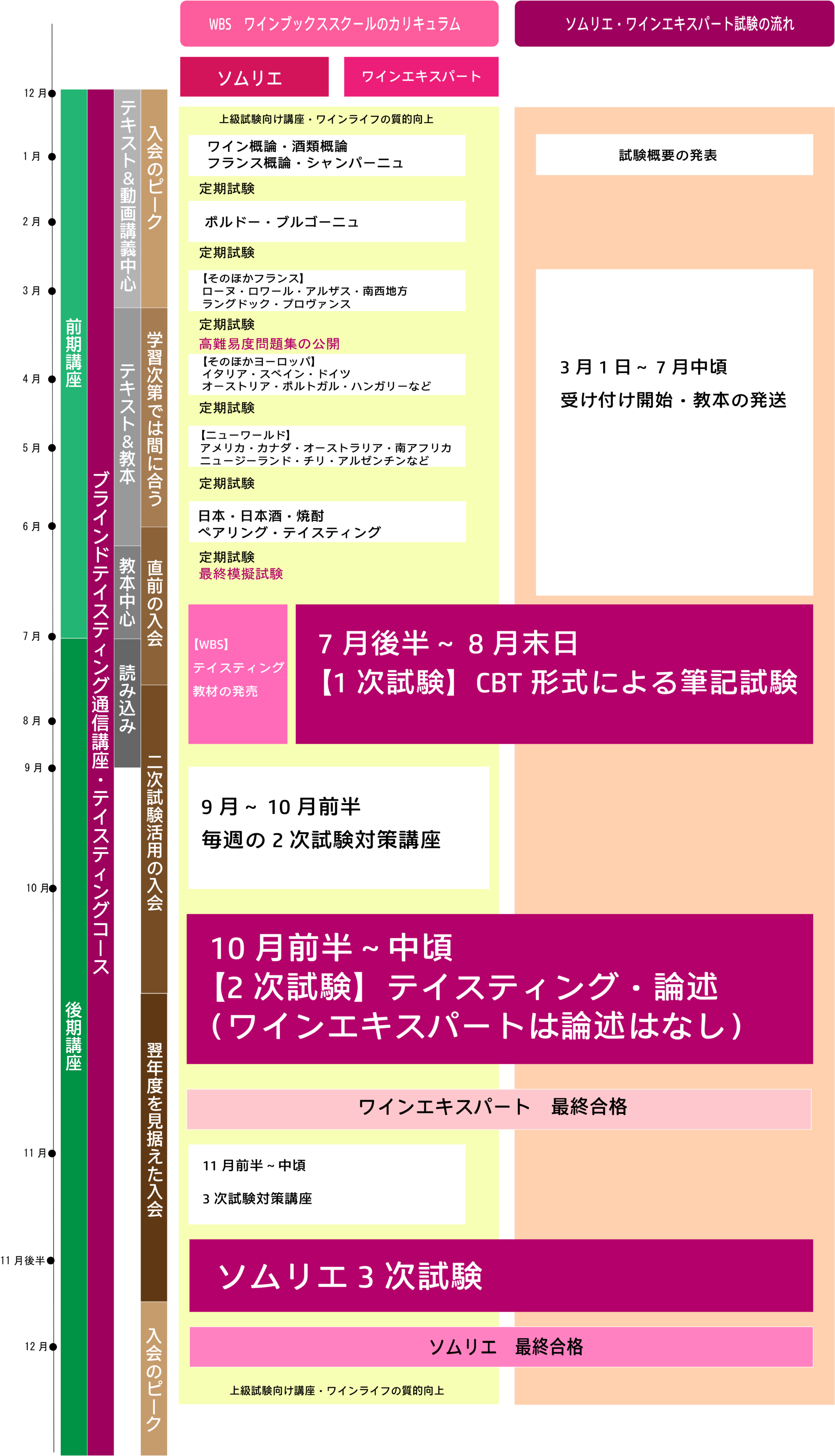

ソムリエ試験およびワインエキスパート試験の年間スケジュールは、計画的な学習を進めるうえで非常に重要です。

まず出願は毎年3月1日から始まり、インターネットを通じて申込が可能です。

申し込みと同時に、日本ソムリエ協会(J.S.A.)から最新の「ソムリエ協会教本」が送付され、ここから本格的な学習がスタートします。

この教本は試験範囲の全てを網羅する公式テキストであり、受験対策の軸となる存在です。

一次試験は、毎年7月後半から8月後半にかけて実施され、全国の指定会場にてCBT(Computer Based Testing)方式で行われます。

これはパソコンを用いた選択式の筆記試験で、受験者は期間内であれば任意の日程・会場を選んで受験することが可能です。

合否はその場で即時行われ、合格者には二次試験の案内が後日届くことになります。

二次試験は、毎年10月前半に実施され、ワインやその他酒類のブラインド・テイスティングが行われます。

色、香り、味わいの評価を記述し、論理的に品種や産地、品質を推定する能力が問われます。

後述しますが、いわゆるブラインドテイスティングなどの「当たる当たらない」は大きな問題ではなく、むしろ「適切にワインを表現する」に主眼が置かれた試験とお考え下さい。

三次試験はソムリエ試験のみ対象で、毎年11月に行われるサービス実技と面接試験です。

主にデカンタージュや接客の所作、応答スキルなど、現場力が求められます。ワインエキスパート試験にはこの三次試験はありません。

このように、試験は約半年にわたって段階的に進行します。

WBSでもほとんどの人は毎年、その年の初めに受験勉強を本格的に始めますので、その意味では1年がかりの試験となります。

スケジュールを意識し、教本の内容を計画的に学習・復習することで、合格への道が大きく開けるでしょう。

2025年度試験のスケジュールについてはこちらをご参考ください→

受験料と費用相場

ソムリエ・ワインエキスパート試験の受験には、受験料だけでなく周辺費用も含めると、想像以上のコストがかかります。

まず受験料は、ソムリエ・ワインエキスパートともに35,000円(税込・年度によって若干の変動あり)前後です。

これに加えて、多くの受験生はスクールに通い、体系的な知識習得やテイスティング指導を受けています。

スクール費用はおおよそ15万円前後が相場で、通信講座やオンラインスクールも増えており、学習スタイルによって選択肢が広がっています。

また、学習にはソムリエ協会教本以外にも市販の参考書や問題集、過去問、テイスティング用のグラスや教材ワインなども必要になります。

書籍・道具にかかる費用は数千円から数万円程度と見ておくと良いでしょう。

ただし経験上、価格と情報の質は必ずしも一致するわけではありません。つまり1000円の情報と1万円の情報で、その価値に10倍の差があるかは評価が分かれるところです

さらに、試験に向けて欠かせないのがテイスティング練習です。

自宅や講座でワインを繰り返し試す必要があり、ここに数万円から、熱心な人では数十万円単位の投資をすることも珍しくありません。

つまり、受験にかかるトータルコストは、平均的に見積もっても20万円〜30万円、場合によってはそれ以上になります。

だからこそ、スクールや教材、ワイン選びといった「学習環境」の質が、合否を大きく左右します。

僕が運営するWBSでは、月額2200円のみで最高の学習環境が得られますし、テイスティングの教材も月額4900円で提供しています(任意)。

費用をかける以上、それを最大限活かせる環境を選ぶことが、最も効果的な合格戦略と言えるでしょう。

自己投資の視点で、費用対効果の高い学習プランを立てることが成功への第一歩です。

適切な勉強方法は、独学か、スクールか?

ソムリエ・ワインエキスパート試験の学習方法として多くの人が悩むのが、「通学スクールに通うべきか、それとも独学か」という選択です。

ここで言う“独学”とは、通学スクールに通わず、自分で教本や書籍を読み進めるスタイルを指しますが、実際には多くの受験生が「完全な独学」ではなく、オンライン講座や模擬試験サービスなどを併用しています。

通学スクールは、直接講師に質問できる環境や、テイスティングの機会、仲間との情報共有といった点で非常に有利です。

特に初受験の方や、仕事と並行して学習する方にとっては、ペース管理や理解の促進につながります。

一方で、時間や費用の制約から、通学が難しい人も多く、その場合はオンライン講座や通信講座が強力な選択肢になります。

ただし、まったくの独学で教本と参考書だけを頼りに進める場合、情報が断片的になりがちで、試験の傾向や出題ポイントの把握が難しくなります。

特に一次試験の範囲の広さや、二次試験のテイスティング対策、最新の出題トレンドに対応するには、信頼できる情報源や講師の指導が不可欠です。

ネットの検索記事やSNSなども参考にはなりますが、どうしてもエンゲージメントは「その人にとって耳障りのいい情報」になりがちです。

こうなると「こうであってほしい」という願望ベースの情報が増えてしまい、質の低い情報を信じてしまうことも多くなります。

結論としては、「完全な独学」は情報不足とモチベーション維持の難しさから非推奨です。

通学できる人はスクールに通うのがベストですが、それが難しい人は、質の高いオンライン講座や模擬試験、テイスティング教材を組み合わせた“戦略的独学”が現実的な選択です。

自分に合ったスタイルで、信頼できる環境を選ぶことが、合格への近道となります。

ワインエキスパート試験の独学かスクールかについてはこちらをご参考ください→

【学習の落とし穴】ソムリエ・ワインエキスパート試験と人間心理

ソムリエ・ワインエキスパート試験は、知識と経験を問う厳しい試験であると同時に、長期戦に挑む受験生の「心理」も大きく影響する場です。

人間は誰しも、自分の能力を高く見積もり、努力を正当に評価してほしいという心理傾向を持ちます。

いわゆる「認知バイアス」です。たとえば、「これだけ勉強しているのだから受かるはず」と思いたくなるのは自然なことです。

しかし、試験は相対評価です。他の受験生も同様に努力を重ねています。

ここで大切なのは「自分も頑張っているが、他人も頑張っている」という冷静な視点です。

努力を積み重ねると同時に、慢心せず、他者との比較から学ぶ柔軟さが問われます。

さらに、この試験では自己管理能力が非常に重要です。

長丁場ゆえに、モチベーションの波、焦り、疲労感といった感情の起伏は避けられません。

こうした内面の動きに気づき、適切にコントロールする能力が合格への鍵となります。

また、出題者の意図を汲む「出題者の心理」を読む視点も求められます。

どのような知識や理解を測ろうとしているのか、問題文の構造から冷静に分析する力は、知識を得るだけでは養われません。

日頃から多面的に物事を考える習慣をつけることが、得点力につながります。

試験は単なる知識の暗記ではなく、自分自身との対話、そして他者との競争、出題者との知的なやりとりです。

心理面に目を向けることが、学習効率の向上と合格への最短ルートとなるでしょう。

ソムリエ・ワインエキスパートと購買行動心理についてはこちらをご覧ください→

ソムリエ・ワインエキスパート試験の合格率

ソムリエ・ワインエキスパート試験の合格率は、受験を検討するうえで多くの人が気になるポイントの一つです。

まず、ソムリエ試験の合格率は年度によってばらつきが大きく、約10数%から30%程度の範囲で推移しています。

この変動は、受験者層の多様性や試験問題の難易度、出題傾向の変化など複数の要因が絡んでいます。

特に第二日程(テイスティング・論述)の合格者を厳選する傾向があるため、年度によっては非常に狭き門となることもあります。

一方、ワインエキスパート試験は比較的安定しており、合格率は例年30%台後半、概ね35〜40%の範囲で推移しています。

これは、ソムリエ試験に比べて受験者のバックグラウンドが幅広く、愛好家層が多いことや、三次試験(サービス実技)がない分、一次と二次での評価に集中していることも影響しています。

ワインエキスパート試験の合格率についてはこちらをご参考ください→

ただし、これらの合格率は単なる数字であり、受験生一人ひとりの準備状況や学習環境によって合否は大きく左右されます。

合格率が高いから簡単、低いから無理、という単純な判断はできません。

おおむね同じ試験ではありますが、受験者層が違うので、これが合格率に大きく反映されているのです。

言いづらいですが、受験者層全体のレベルは、ワインエキスパートの方が上だと評価する人は多いでしょう。

ソムリエは職業に紐づく試験の為「仕方なく受ける」という人もいますが、ワインエキスパートは愛好家の試験の為「好きだから受ける」という積極的な姿勢であることがほとんどです。

こうなるともはや試験区分についてはただのラベリングでしかなく、合格者に共通するのは、出題傾向を把握し、戦略的に学習計画を立て、知識と実践を積み重ねてきたという点です。

また、数字の裏には「受験を途中で断念した人」や「テイスティングで失敗した人」なども含まれており、試験全体の厳しさを物語っています。

合格率に振り回されすぎず、自分の目標とペースを大切に、継続して学ぶことが合格への最短ルートと言えるでしょう。

【勉強方法】ソムリエ・ワインエキスパート試験の全体像

一次試験の全体像

ソムリエ・ワインエキスパート試験の一次試験は、CBT(Computer Based Testing)方式による筆記試験で、全国の指定会場でパソコンを使って受験します。

試験時間は70分、出題数は全120問。2022年までは四肢択一の選択式で構成されていましたが、2023年より多岐選択式や記述式も採用されています。

*多岐選択式:複数の選択肢の中から複数の選択肢を選ぶ方式。おそらく全問合って1問正解。

*記述式:キーワードを書かせる問題で、多くは「フランス」「トスカーナ」などの簡単な単語の入力

出題範囲は非常に広く、ワインの歴史、ブドウ品種、醸造・熟成方法、主要国の産地情報、各国の法律や格付け、ヴィンテージ情報、酒類全般(日本酒、焼酎、ビール、リキュール、カクテルなど)にまで及びます。

加えて、ワインと料理の相性や、ワインサービス、テイスティング、販売に関する知識など、業務に直結する実践的な内容も多く含まれます。

この試験で合格するためには、単なる暗記ではなく、「正確な知識」と「記憶の質」がカギとなります。

断片的な知識の詰め込みでは通用せず、情報を整理し、体系的に理解することが求められます。

たとえば、フランスの各産地のAOCを覚えるだけでなく、それぞれの気候・土壌・主要品種・格付け構造を“関連づけて”記憶しておくことが、応用的な設問にも対応する力になります。

また、近年の傾向としては、いわゆる「教本本文からの出題」も目立っており、読み込みの深さも重要です。

教本を何度も繰り返し読むとともに、過去問や予想問題を活用してアウトプット練習を重ねることが、短時間で正答にたどり着く訓練となります。

一次試験は知識の地盤を試される最初の関門。

合格へのカギは、網羅性と記憶の精度をいかに高めるかにあります。

一次試験の合格点

ソムリエ・ワインエキスパート試験の一次試験は、CBT方式(パソコンによる試験)で実施され、試験終了と同時にその場で合否結果が画面に表示されます。

この仕組みから明らかなのは、一次試験が「相対評価」ではなく「あらかじめ合格基準点が設定されている絶対評価」であるという点です。

つまり、他の受験生との得点比較によって合否が決まるのではなく、あらかじめ定められた基準点を上回れば誰でも合格できる仕組みです。

ただし、この合格点の正確な数値は公表されておらず、「ブラックボックス」とも言える存在です。

日本ソムリエ協会は公式には明言していないものの、例年の傾向や多数の受験報告をもとにすると、おおよそ正答率60~65%前後、つまり120問中でおおむね75〜80問以上正解していれば合格とされることが多いようです。

とはいえ、年度や受験区分(ソムリエ/エキスパート)によって微妙に変動している可能性もあり、「必ず◯点で合格」とは断言できません。

特に出題内容の難易度が高い年は(変動があった年)、合格基準が若干引き下げられているとの推測もありますし、それが試験主催者側の合理的な判断でしょう。

重要なのは、受験者自身が「安全圏」を見据えて準備することです。

確実に合格を狙うなら、6割ではなく7割以上の得点を安定して出せる実力をつけておくことが望ましいでしょう。

合格点がブラックボックスである以上、確実な合格には“余裕を持った得点力”が最大の武器になります。

一次試験の合格率

一次試験の合格率は正式には非公開とされていますが、関係者の間では「ここで受験者の半数ほどが絞られる」というのが通説です。

後述しますが二次試験、三次試験になるほど合格率は上がるので、ソムリエ・ワインエキスパート試験における最大のヤマ場は一次試験にあるといっても過言ではありません。

とはいえ、合格点はあらかじめ設定されており、自分が何点取るかだけが勝負です。周囲の出来や問題の難易度などを気にしても、合否に影響はありません。

厳しい意見に聞こえるかもしれませんが、経験上、合格する人ほど淡々と学習を積み重ね、逆にそうでない人ほど合格率などの数字に振り回される傾向があるのは否めません。

そもそも「合格率」というものは、自分ではコントロールできない変数です。

自分でどうすることもできないものについて、あれこれ気をもむのは時間を無駄にしかねません。

受験する上で大切なのは、合格率に惑わされず、淡々と自分の勉強を積み重ねること。

合格率を気にするより、「自分が合格点に到達する力をつけること」だけに集中する。

これが、一次試験を突破するためのもっとも確実な姿勢です。

CBT試験とは?

近年のソムリエ・ワインエキスパート一次試験では、CBT(Computer Based Testing)方式が採用されています。

これは全国の試験会場に設置されたパソコン端末を使用し、各自のスケジュールに合わせて受験できる柔軟な形式です。

CBT試験は紙の試験用紙や採点業務が不要になり、人的コストや資材コストを削減できるうえに、スケジュールに柔軟性がある、不正防止など、様々なメリットがあります。

ソムリエ・ワインエキスパート試験は2018年度から採用されていますが、現在資格試験の主流になっており、司法試験であっても2026年度から採用の予定となっています。

形式が変わっても出題範囲や内容の本質は変わりませんが、CBT特有のランダム性と環境差に対する理解と準備が必要です。

CBTでは、受験者ごとに異なる問題が出題される仕組みが採られています。

具体的には、あらかじめ難易度が調整された問題群の中から、各受験者にバランスよく割り当てられるよう設計されています。

したがって、「○○さんが○○の問題を解いたから自分も出る」ということはありません。

ただし注意点として、科目ごとの出題数にはランダム性があると考えられます。

つまり、同じ合格ライン(例:60~65%)が適用されるとはいえ、「フランス偏重」「ニューワールドが薄い」など、受験者によって得意・不得意の科目で偏りが出ることもあるのです。

受験生にとっては厳しいかもしれませんが、いまこれを嘆いてもなにもはじまりません。

試験設計上の仕様と捉え、広範な準備が求められる所以でもあります。

さらに、CBTは受験会場ごとに設備・雰囲気・監督体制が異なるという現実もあります。

ブースの広さ、パソコンの反応、照明や空調、周囲の音など、学習の質には関係ない外的要因が集中力に影響する可能性があります。

可能であれば、試験前に会場を下見し、自分のコンディションが保てるか確認しておくと安心です。

CBT試験は、情報戦でもあります。

形式に振り回されず、冷静に対策し、環境差も織り込んだうえで本来の実力を発揮できるよう備えましょう。

過去問の重要性

CBT方式(Computer Based Testing)が導入されて以来、ソムリエ・ワインエキスパート試験における「過去問」という概念は曖昧になりました。

従来のように明確な過去問を収集・分析することが困難になった背景には、出題傾向を探られることによる公平性の低下を防ぐという目的もあります。

とはいえ、過去に出題された問題と似た内容は依然として存在し、出題傾向や難易度の目安として「過去問的な問題」を参照する意義は十分にあります。

実際、本試験では常識的な知識や既出の内容に基づく問題が全体の約50%を占めるとされており、それらを正確に把握することは得点安定に直結します。

学習初期段階では、自分の知識のベースラインを確認する目的で、また学習後半では取りこぼしのチェックとして、過去問的な問題の活用が有効です。

ただし、それらに依存しすぎるのではなく、最新の教本や資料と併用し、幅広い視点から理解を深めることが合格への近道となります。

過去問は「正解を覚える」ためのものではなく、「どのような知識が問われるのか」を掴む道具です。

戦略的に活用し、着実な知識の積み上げを目指しましょう。

WBSには、過去問レベルの常識的な問題をランダムで10問出題し、それを解くことでタイムキーパーのトレーニングにもなるアプリがあります。

そちらもご利用いただき、賢く学習を進めましょう。

ソムリエ・ワインエキスパート試験の過去問対策アプリはこちら→

一次試験の勉強時間

ソムリエ・ワインエキスパート試験の一次試験対策として必要な勉強時間については、スクールや講師によっても幅がありますが、一般的には90時間〜300時間と幅広い目安が示されています。

この差は、もちろんスクールや講師の考えや経験によるものですが、受験者のもともとの知識レベルや学習経験、飲食業界での実務経験、記憶力の個人差などにも大きく左右されます。

たとえば、すでにワインに関する基礎知識があり、日常的にワインに触れている方であれば、短期間で効率的に知識を整理して合格に近づくことも可能です。

しかし、多くの初学者や一般のワイン愛好家にとっては、出題範囲の広さと専門用語の多さ、さらには世界各国の地理・法律・品種などを正確に記憶することは容易ではありません。

そのため、初めて受験する方が一次試験を確実に突破するためには、300時間を一つの現実的な目安と考えるべきです。

これは1日2時間の学習で約5ヶ月、週10〜15時間のペースで半年程度の継続的な取り組みが必要であることを意味します。

また、単に時間をかけるだけでなく、「戦略的な学習」が重要です。

教本を何度も読み込むだけでなく、過去問や模擬問題でアウトプットを重ね、記憶の定着を図ることが合格の鍵となります。

スケジュールを立て、科目ごとの優先順位をつけ、苦手分野に重点を置いた復習を行うことで、学習効率は飛躍的に高まります。

時間はかかりますが、正しい方向とペースを守れば、誰でも合格に近づけます。

初学者こそ、余裕を持って300時間の準備を前提にした計画を立てることが、合格への最短ルートです。

ワインエキスパート試験の勉強時間についてはこちらをご参考ください→

ソムリエ協会教本とは?

ソムリエ・ワインエキスパート試験における最も重要な教材が、日本ソムリエ協会が発行する「ソムリエ協会教本」です。

この教本は、毎年改訂され、最新の情報や世界のワイン事情を反映した約700ページにも及ぶ膨大な内容を網羅しています。

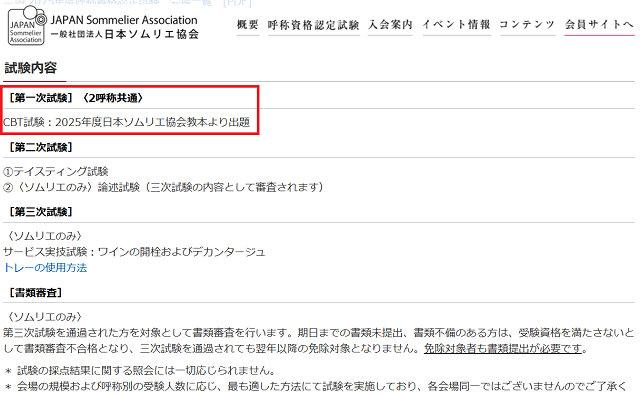

そして、日本ソムリエ協会の公式ホームページにも明記されている通り、「試験問題はソムリエ協会教本から出題されます」とはっきりと記載されています↓。

「試験問題は教本から出題される」この一文が意味するものは、非常に重要です。

それは「試験問題は必ず教本の内容から出題される」ということであり、かつ、「教本に書かれていないことは出題されない」という絶対的なルールが存在するということです。

つまり、どれほど他の書籍や海外の専門資料で異なる記述があったとしても、この試験において正解となるのは“教本に書かれている内容”のみなのです。

ワインの世界は非常に奥が深く、多様な見解や理論が存在します。

例えば、ある品種の特徴についても、文献によって表現が異なることは珍しくありません。

しかし試験においては、「どの意見が正しいか」ではなく、「教本に何と書いてあるか」が唯一の正解となります。

これは、試験を受けるすべての人に対して公平な基準を設けるための方針であり、逆にいえば「教本を完璧に理解しさえすれば合格できる」という非常に明快なルールでもあります。

したがって、受験生にとっては、まず教本を軸に学習を組み立てることが最優先事項となります。

他の情報源に惑わされず、「教本の内容こそが正解」という認識を持って学ぶことが、合格へのもっとも確実な道なのです。

学習のステップと注意点

ソムリエ・ワインエキスパート試験の学習において、最初に意識すべきなのは「完璧を求めすぎないこと」です。

試験範囲は非常に広く、初めからすべてを理解しようとすると、かえって学習が進まず挫折の原因になります。

最初のステップとしては、「分からなくてもいいから、とにかく教本を一周読み通して全体像をつかむ」ことが最重要です。

これは、学習の地図を頭の中に描く作業とも言えます。細部にこだわらず、「ワインの世界ってこんなに広いんだ」と大枠を把握することで、その後の学習が格段に効率的になります。

また、注意すべき点として「自分の好みに偏った学習」は避けるべきです。

例えば、フランスワインが好きだからといってフランスばかり詳しく勉強したり、日本酒が苦手だからといって後回しにしたりするのは、非常に危険です。

試験はあくまで教本全体からバランスよく出題されるため、苦手分野や興味の薄いジャンルこそ、意識的に重点を置く必要があります。

学習は「好きなことを深める場」ではなく、「合格するための戦略」です。

自分の好みを優先すると、得点配分の少ない部分に過剰に時間を使い、得点源となる基本項目が手薄になるという本末転倒の事態になりかねません。

だからこそ、最初は広く浅くで構いません。

まずは全体を俯瞰し、出題傾向を把握しながら、少しずつ知識を積み重ねていく姿勢が、結果として最も効率的で確実な学習法につながります。

完璧主義ではなく、「戦略的な現実主義」で学ぶことが、合格への第一歩です。

【ソムリエ・ワインエキスパート】科目ごとの勉強方法①概論・総論

ワイン概論の勉強方法

ワイン概論は、ソムリエ・ワインエキスパート試験において最も重要かつ普遍的な価値を持つパートです。

なぜなら、ワイン概論で学ぶ内容は、フランス・イタリア・日本など、どの国のワインを学ぶ上でも“共通基盤”となる知識だからです。

特に「ブドウ栽培」と「ワイン造り(醸造)」に関する理解は、その後に学ぶ全ての産地や品種の知識を支える“骨格”のようなものと言えます。

たとえば、なぜ冷涼な地域の白ワインは酸が高く、なぜステンレスタンクと樽で味わいが変わるのか。あるいは、収量の多寡が品質にどう影響するのか。

これらは単なる暗記ではなく、「なぜそうなるのか」を理解する“コンテキスト”があってこそ、応用が利く知識になります。

断片的に覚えても試験では通用せず、深い理解が必要とされる理由はそこにあります。

効果的な学習方法としては、教本をただ読むのではなく、図解や映像資料などを活用しながら、工程や条件が味わいや品質にどう影響するのかをストーリーとして捉えることが重要です。

また、実際のワインを飲みながら「これは冷涼産地らしい酸味だな」「このワインはマセラシオン・カルボニックかも」と推測する訓練を取り入れると、理解と記憶がぐっと深まります。

ワイン概論は、全てのワイン知識の「軸」となる部分です。

このパートをしっかりと理解しておくことが、一次試験の得点力だけでなく、テイスティングや実務にも通じる“本物の知識”につながります。

栽培

ワイン概論の中でも「ブドウ栽培」は極めて重要なテーマです。なぜなら、ワインの品質は何よりもまず「原料であるブドウの品質」に大きく左右されるからです。

どれだけ醸造技術が発達しても、原料が優れていなければ、真に優れたワインは生まれません。

ワインは“農業”であり、畑での仕事がすべての始まりなのです。

ブドウの品質には、気候、土壌、斜面、日照、風、降雨量などの自然条件はもちろん、栽培方法や収量調整、病害管理といった人の手による管理も大きく関わっています。

たとえば、冷涼な気候では酸が保たれ、温暖な地域では糖度が高まり果実味豊かなブドウが育ちます。

また、収量を抑えることでブドウ1粒あたりの風味が凝縮され、ワインの品質も高まる傾向があります。

試験においても栽培パートは頻出であり、「なぜその土地でその品種が栽培されるのか」「気候がどのようにブドウに影響するのか」といった本質的な理解が問われます。

単なる用語の暗記ではなく、因果関係を意識して学ぶことが重要です。

例えば、なぜシャルドネが冷涼な地域でも育つのか、なぜ高品質ワインでは手摘み収穫が好まれるのか——これらを理解することで、他の産地や品種の知識にも応用が効くようになります。

ワインは“畑で決まる”という言葉の通り、ブドウ栽培はワインを学ぶ上で最も根本的なテーマです。

ここを深く理解することが、真のワイン理解への第一歩となります。

ワイン造り

ワイン概論の中でも「ワイン造り(醸造)」は非常に重要なパートです。

なぜなら、ワインがどのような工程を経て生まれるのかを理解することは、ワインのスタイルや品質、味わいを読み解くための“設計図”を手に入れることと同じだからです。

現代のワイン界では、伝統的な製法から最新の醸造技術まで多種多様なアプローチが存在し、それぞれがワインの個性に大きな影響を与えています。

たとえば、白ワインのシュール・リー製法、赤ワインのマセラシオンの違い、ステンレスタンクとオーク樽の使い分け、MLF(マロラクティック発酵)の有無など、造りの選択ひとつひとつが、香りやテクスチャ、熟成ポテンシャルを大きく変えていきます。

さらには、瓶詰作業、ワインボトルの溶存酸素や包材なども広くワイン造りに含まれます。

これらを理解せずにワインを味わっても、見えてくるものは限られてしまいます。

実際、どれだけ世界中のワインを飲んでいても、醸造パートの理解が浅い人は、そのワインが「なぜそういう味になっているのか」を説明できないことが多く、知識が断片的で終わってしまう傾向があります。

逆に、造りの背景を理解している人は、少ない情報からでも産地やスタイルを推測する力がつき、テイスティング能力にも直結していきます。

また、醸造は単なる技術論にとどまらず、歴史や文化、土地の哲学までも反映される奥深い分野です。

自然派ワインやビオディナミ、最新の無添加トレンドまで、時代ごとの流れも理解しておくと、現代のワインシーンへの洞察も深まります。

ワインを知る第一歩は、まず「どのように造られているのか」を理解すること。

醸造はその核心であり、真のワイン理解を目指すなら決して外せない学習テーマです。

酒類概論の勉強方法

ソムリエ・ワインエキスパート試験において、「酒類概論」は見落とされがちですが、実は非常に重要なパートです。

この分野では、ワイン以外のアルコール飲料——日本酒、焼酎、ビール、ウイスキー、リキュール、カクテルなどの基礎知識が問われます。

なぜこれが大切かというと、「酒とは何か」という広い視点を持つことで、ワインという存在をより深く、正しく理解するための土台が築かれるからです。

たとえば、日本酒の精米歩合と味わいの関係、ビールのスタイル分類、ウイスキーの蒸留方法や熟成の特徴など、酒ごとの製法や文化的背景を知ることで、「ワインとは何が同じで、何が違うのか」が浮き彫りになります。

これは、ただワインに詳しいだけでは見えてこない“比較の視点”を育てる貴重な機会です。

また、ソムリエとしての実務を考えたとき、ワインだけでなく他の酒類についても基本的な説明が求められる場面は少なくありません。

お客様の質問に的確に答えられることは、信頼感やプロフェッショナリズムにも直結します。

とはいえ、酒類概論において必要なのは“深掘り”ではなく“バランス”です。

ワインのように品種や産地を掘り下げる必要はなく、製法やスタイル、代表的な種類をおさえておく程度で十分です。

出題傾向も基礎的な知識が中心で、満点を狙うよりも「落とさない」意識が大切です。

ワインだけに偏らず、他の酒類も含めた広い視野を持つことで、あなたのワイン理解はより深く、説得力のあるものになります。

バランスよく学ぶ姿勢こそが、合格への近道です。

飲料概論の勉強方法

飲料概論は、ソムリエ・ワインエキスパート試験において軽視されがちな分野の一つですが、実務的にも教養的にも非常に重要なテーマです。

コーヒー、紅茶、日本茶、ミネラルウォーター、さらには飲料の歴史や分類など、ワイン以外の飲み物に関する全体的で基礎的な知識が問われます。

飲食業の現場では、お客様がワイン以外の飲み物を求める場面も多く、ソムリエとして最低限の知識と説明力が求められます。

例えば「ミネラルウォーターの硬度の違い」や「紅茶の産地と製法」、「日本茶の種類と製造方法」など、実務に即した知識が出題される傾向にあります。

これらの情報は、知っていればスマートに対応でき、知らなければ信頼を損なう可能性もある、意外と“差が出る”分野なのです。

ただし注意すべきは、これらの分野にはすでに専門のプロフェッショナルが存在しており、ワインのプロが深く立ち入っても到底かなうものではないということです。

だからこそ、試験や実務で必要とされるのは「基礎的な知識を、正確に身につけておくこと」に尽きます。

例えば、コーヒーのアラビカ種とロブスタ種の違いを正確に説明できる、紅茶の主要産地をおさえているといったレベルが求められます。

この分野は出題数としては多くありませんが、取りこぼしを防ぐことが合否に直結する場合もあります。

深追いせず、教本に沿って正確に、効率よく学ぶのがベストです。広く浅く、しかし確実に。

飲料概論はワインのプロとしての教養を支える、大切な一章なのです。

科目ごとの勉強方法②伝統国

フランスワインの勉強方法

フランスワインは、その奥深さと多様性から多くの人を魅了します。

しかし「好きだからこそ」陥りやすい落とし穴も存在します。まず、自分の好みに偏った知識を持ってしまうリスクです。

特にブルゴーニュやシャンパーニュといった人気産地ばかりに目が行き、それ以外の地域やスタイルへの理解が浅くなってしまうことがあります。

試験対策やプロとしての知識を深める上では、これは大きなバイアスとなり得ます。

例えば、南仏ラングドックや南西地方、ジュラやサヴォワといった知名度の低い地域にも、魅力的で重要なワインが存在します。

また、ボルドーやアルザス、ロワールのように多様なスタイルを内包する産地も、体系的に学ぶ価値があります。

まんべんなく学ぶことで、フランス全土のワイン文化や風土、ブドウ品種の使い方、伝統と革新のバランスを俯瞰的に理解できるようになります。

今こそ「好きだからこそ見落としていた領域」に目を向け、フランスワインの全体像をつかむチャンスです。

バランスの良い学習が、ワインへの理解をより深め、より豊かなテイスティング力と表現力につながっていくはずです。

重要なのは”色”と”ブドウ品種”

フランスワインを学ぶうえで最も基本かつ重要なのが、「AOC(原産地統制呼称)」の規定です。

その中でも特に注目すべきなのが、「生産できるワインの色」と「認可されているブドウ品種」です。

これは、そのAOCがどんなスタイルのワインを目指しているのか、風土や歴史を反映している最も根本的な情報だからです。

たとえば、ブルゴーニュ地方の村名AOCでは赤・白の両方が造られる場所もあれば、赤のみ、白のみというAOCも存在します。

さらに使用できる品種が限られていることが多く、ピノ・ノワールやシャルドネのように代表的な品種でも、AOCごとに使用が認められていない場合があります。

こうした規定をおさえていないと、試験問題の正誤を判断できないばかりか、実務の場でも誤解を招く可能性があります。

逆に言えば、各AOCの「色」と「品種」を押さえることができれば、地図上の産地を見たときにどんなワインが生まれるのかをイメージできるようになります。

フランスワインは産地のルールによって成り立つ世界。

まずはそのルールの基本、つまり「色」と「品種」を確実にインプットすることが、理解の第一歩となるのです。

シャンパーニュ地方の勉強方法

シャンパーニュ地方の出題は、単なる暗記ではなく「つながり」を理解することが合格への近道です。

特に製法と専門用語、地理的特徴、グラン・クリュ村の位置関係の3点を重点的に学びましょう。

まず製法です。シャンパーニュの醸造過程には、専門用語が多く登場します。

「アサンブラージュ(Assemblage)」は、異なる品種や年のワインをブレンドする工程、「ティラージュ(Tirage)」は瓶詰めと糖・酵母添加、「デゴルジュマン(Dégorgement)」は澱抜き、「ドザージュ(Dosage)」はリキュール・デ・ゼクスペディション添加による甘辛調整を意味します。

それぞれの語と工程を図式化し、順序立てて理解することが鍵です。

次に地理です。

モンターニュ・ド・ランスはピノ・ノワール主体で骨格のあるスタイル。ヴァレ・ド・ラ・マルヌはピノ・ムニエ主体で若飲みに向いた果実味が特徴。

コート・デ・ブランはシャルドネ100%でエレガントな酸が際立ちます。

新興のコート・ド・セザンヌはやや温暖でシャルドネを中心に品質向上が著しい地域です。これらの特徴を地図と紐づけて覚えると効果的です。

さらにグラン・クリュの所在も要注意ポイントです。

モンターニュ・ド・ランスにはアイ(Aÿ)、ブジー(Bouzy)など9村、コート・デ・ブランにはアヴィーズ(Avize)、クラマン(Cramant)など6村が該当します。

各グランクリュがどこの地区に属するのか?グランクリュ→地区、地区→グランクリュの双方向の記憶が求められます。

なかなか覚えられない、という場合は地域ごとに分類して一覧表にまとめることで記憶が定着します。

知識を断片ではなく「関連づけ」で学ぶことが、得点力を高める学習法です。

過去問を活用しつつ、製法と地理、格付けを有機的に整理しましょう。

シャンパーニュ地方の目安となる練習問題はこちらをご覧ください→

ボルドー地方の勉強方法

ボルドー地方は出題数が多く、覚える情報も膨大ですが、要点を押さえれば確実に得点源となるエリアです。

特に①格付け、②AOCの色とワインタイプ、③地図問題の3点を柱に学習を進めましょう。

まず①メドックとソーテルヌの格付けは、機械的な暗記が有効です。

メドックでは1855年の格付けに基づく「五大シャトー」から始まり、1級〜5級までの分類を正確に覚えます。

表形式に整理し、定期的に書き出して確認することで定着が図れます。

ソーテルヌも同様に、シャトー・ディケムのみが1級特別級(Premier Cru Supérieur)である点を確実に押さえましょう。

WBSであれば、毎回違う問題がランダムで出題される練習問題があるので、これで何度でも反復してゲーム感覚で覚えることができます。

②AOCとワインのタイプの紐づけも重要です。

たとえば、ポイヤックやマルゴーは赤のみ、ソーテルヌ、バルサック、セロンなどは甘口白のみ、グラーヴは赤・白両方、ペサック・レオニャンも同様です。

このように、それぞれのAOCが何色の、どんなタイプのワインを生産するかを表にして覚えると、試験での選択肢に強くなります。

③近年の傾向として、ボルドーの地図問題も頻出です。

左右岸の位置関係、ジロンド川やドルドーニュ川の流れを理解した上で、主なAOCの配置(例:左岸=メドック、右岸=サンテミリオン、ポムロールなど)を視覚的に整理してください。

特に「ポイヤックがマルゴーの北」「グラーヴはボルドー市の南」など、位置関係の把握が問われる場面もあります。

全体として、ボルドーは「構造的な暗記」が問われる地域です。

単語単位ではなく、「格付け → AOC → 地図」という三層構造で理解を深めることが、合格への近道となるでしょう。

ブルゴーニュワインの勉強方法

ブルゴーニュ地方はフランスでも最もAOCが多い産地であり、試験対策としても「細かく、深い」理解が求められます。

しかし、ワイン愛好家のように“ブルオタ”になる必要はありません。求められるのは体系的な知識と、出題傾向を踏まえた効率的な学習です。

まず意識したいのは、AOCの色の判別。

たとえば、マルサネは赤・白・ロゼが認められる例外的存在ですが、多くの村名AOCは赤・白のいずれかが主。

コルトン=シャルルマーニュは白、リシュブールは赤といったように、特級ワインの色も問われやすいので一覧で整理しましょう。

次に、格付けの仕組みです。

ブルゴーニュでは畑単位で格付けされており、「特級(グラン・クリュ)」と「1級(プルミエ・クリュ)」、そして「村名ワイン」「地方名ワイン」の4層構造。

特級は村名がラベルに記載されない(例:モンラッシェ、クロ・ド・ヴージョ)点は試験でもワインライフでも混同しやすいため注意が必要です。

また、地図問題対策としては、特級畑の位置関係がよく問われます。

ブルゴーニュの地図問題は、特級ワインの位置関係に集中していますが、主だった1級畑も出題の可能性はあります。

地図を用いて、村と畑の位置を視覚的に把握することが重要です。

最後に、村名と1級畑の紐づけも頻出ポイント。

ヴォルネイやニュイ=サン=ジョルジュには数多くの1級畑が存在します。

すべてを暗記する必要はありませんが、主要な村については「村名 → 代表的な1級畑」「代表的な1級畑→村名」の双方向で整理しましょう。

ブルゴーニュは「知識を構造で捉える」ことが得点の鍵です。

広さよりも、深さと整理力が問われます。

ブルゴーニュ地方の目安となる練習問題はこちらをご覧ください→

イタリアワインの勉強方法

イタリアは州ごとに文化もブドウも多様性に富み、試験対策としては「全体像の把握と重要州への集中」が効率的な学習法となります。

出題の中心は州、品種、DOCG規定。これらを軸に、段階的に学習を進めましょう。

まず第一に、「州ごとの理解」が基本です。

イタリアには20の州があり、それぞれが独自のブドウ品種と伝統を持っています。

すべてを均等に覚える必要はありません。出題頻度の高い5州、すなわちピエモンテ州、ヴェネト州、トスカーナ州、カンパニア州、シチリア州に重点を置きましょう。

これらの州だけでDOCGの半数近くを占めており、地域と銘柄の紐づけが得点に直結します。

次に、「固有のブドウ品種」への対処法です。

イタリアでは国際品種よりも土着品種が中心で、ネッビオーロ、サンジョヴェーゼ、アリアニコ、ネロ・ダヴォラなど、州ごとに異なる名前と特徴があります。

これに戸惑わないためには、「州 → 主な品種 → 代表的なワイン」の三段階で整理するのが効果的です。

単語帳形式やマインドマップを活用するのもよいでしょう。

WBSには単語帳の機能もありますので、賢く利用しましょう。

さらに、DOCGの規定には細かい出題が見られます。

たとえば、バローロの熟成期間や、キアンティ・クラッシコの最低アルコール度数などは、数字ごと正確に覚えておく必要があります。

特に有名なDOCGは、単なるワイン名ではなく「規定内容」まで学習範囲と捉えてください。

イタリアは「慣れ」がモノを言う国です。

この段階までフランスワインを勉強していた人がほとんどのため、ほとんどの人はイタリア語トクトクの発音に戸惑うはずです。

複雑さに構えるのではなく、構造的に分類し、反復学習を通じて“耳慣れ”させることが合格への近道です。

イタリア・北部地域の勉強方法

イタリア北部は、出題頻度・品質・格付けすべてにおいて重要な地域です。

特にピエモンテ州はイタリアワインの頂点とも言える存在であり、試験対策としても最重要エリアに位置づけられます。

次いでヴェネト州、ロンバルディア州が続きます。

これら3州は、DOCGとその規定を正確に押さえるだけで、安定した得点が期待できるパートです。

まずピエモンテ州。バローロとバルバレスコの2大DOCGは必修項目であり、それぞれの熟成期間(Barolo:最低38か月、Barbaresco:最低26か月など)まで覚える必要があります。

また、ガヴィ(白)、アスティ(甘口スプマンテ)、ロエロ(赤・白)など、多様なタイプのDOCGが存在する点もポイントです。

次にヴェネト州。

アマローネ・デッラ・ヴァルポリチェッラは陰干しブドウを用いた高アルコール赤ワインとして知られ、規定内容(アルコール度数・熟成期間)も問われやすい事項です。

他にもソアーヴェ・スペリオーレ(白)、バルドリーノ・スペリオーレ(赤)など、名前が類似したDOCGが多いため、タイプ(赤・白・甘辛)をしっかり紐づけて整理しましょう。

ロンバルディア州では、フランチャコルタDOCGが中心です。

瓶内二次発酵による高品質スプマンテで、熟成期間や品種(シャルドネ、ピノ・ネーロ、ピノ・ビアンコ)などがよく出題されます。

スティルワインよりも発泡性ワインが主軸である点も特徴です。

この地域の学習では、「DOCG名 → 州名 → ワインタイプ → 規定」という一貫した学習フローを意識することが大切です。

構造的な整理ができれば、確実に得点できるエリアです。

イタリア・中部地域の勉強方法

イタリア中部の試験対策では、何よりも「トスカーナ州」に学習の比重を置くことが肝要です。

出題の大半はこの州に集中しており、歴史的背景やDOCGの詳細な規定に至るまで問われる傾向があります。

また、地味ながら頻出のマルケ州についても、基本事項を確実に押さえておきたいところです。

トスカーナ州では、キャンティやキャンティ・クラッシコなどのおなじみのDOCGからスタートしましょう。

最低アルコール度数や熟成期間、使用可能な補助品種の違いなど、細かい数値を含めた規定が頻繁に出題されます。

ブルネッロ・ディ・モンタルチーノ(サンジョヴェーゼ100%、5年以上の熟成)やヴィーノ・ノービレ・ディ・モンテプルチャーノも要暗記DOCGであり、熟成期間や使用品種の明確な理解が得点に直結します。

また、トスカーナ州はイタリアにおける格付け制度の進化を象徴する州でもあります。

スーパータスカンの登場や、DOCG制度創設の背景など、歴史的事項が問われることもあるため、簡単な年表やトピック整理が効果的です。

一方、マルケ州は出題頻度の割に軽視されがちですが、ヴェルディッキオ・ディ・マテリカやコーネロなど、複数のDOCGが存在します。

特に白ワインが多く、州名と品種(主にヴェルディッキオ)を結びつけて覚えると混乱を防げます。

中部地方の学習戦略としては、「トスカーナを中心に、他州は頻出DOCGを確実に拾う」姿勢が有効です。

DOCG名 → 州 → タイプ → 規定の4点セットを徹底して整理し、トスカーナの歴史的背景にも目を向けることで、得点率を大きく高められます。

イタリア・南部地域の勉強方法

イタリア南部は、北・中部に比べて華やかさには欠けるものの、試験では出題頻度の高い重要エリアです。

特にカンパニア州とシチリア州は、DOCG・DOCの規定まで問われることがあり、対策を怠れません。

また、地味ながらサルデーニャ州も独自性ゆえに“狙われやすい”州です。

カンパニア州では、DOCGの規定まで正確に覚えることが求められます。

タウラージ(アリアニコ主体、長期熟成型赤ワイン)、フィアーノ・ディ・アヴェッリーノ、グレーコ・ディ・トゥーフォといったDOCGは、それぞれ品種・色・熟成期間が異なり、細かい数値まで出題される傾向があります。

「赤・白・発泡」の分類に加え、主要品種と最低アルコール度数をセットで覚えることが重要です。

一方、シチリア州はDOCGが1つ(チェラスオーロ・ディ・ヴィットリア)のみですが、DOCレベルのワインが多く出題対象になります。

たとえばエトナDOC(ネレッロ・マスカレーゼ主体)など、個性的で注目度の高いワインは要注意。

シチリアの土着品種(ネロ・ダヴォラ、カタラットなど)と結びつけて整理することで、試験での混同を防げます。

サルデーニャ州は出題頻度こそ高くないものの、ヴェルメンティーノ・ディ・ガッルーラDOCGを筆頭に、土着品種(カンノナウ=グルナッシュ、モニカなど)に基づいた個性あるワインが多く、選択肢問題での“ひっかけ”に使われやすい州です。

主要品種と色の紐づけに注意しながら、コンパクトに整理しましょう。

南部地域は、「品種 × 地域 × 規定」の三要素を絞って学べば、最小の努力で最大の成果が見込めるパートです。

シチリア州、サルデーニャ州の練習問題はこちらをご覧ください→

スペインワインの勉強方法

スペインは、ソムリエ・ワインエキスパート試験において学習意義の非常に高い国の一つです。

料理は日本人の味覚に合いやすく、ワインも品質向上が著しい新興生産者の活躍が目覚ましく、コストパフォーマンスにも優れています。

将来的に現場やワインライフでも使いやすい知識となるため、重点的な学習をお勧めします。

試験対策として、まず押さえるべきは「樽熟成」に関する規定です。

スペインは熟成表記に関して非常に細かいルールを持ち、「クリアンサ」「レセルバ」「グラン・レセルバ」といった分類には地域差も存在します。

ここは感覚ではなく、年数と条件を機械的に暗記するのが正攻法です。

また、出題頻度の高い3大分野として「リオハ」「カヴァ」「シェリー」が挙げられます。

特にリオハはスペインワインの代名詞とも言える産地で、DOCaの規定についても問われる傾向があります。。

カヴァは瓶内二次発酵や熟成期間、主要品種といったシャンパーニュとの比較を意識した学習が効果的です。

シェリーに関してはソレラシステムや酒精強化のタイミングなど、醸造スタイルとキーワードの紐づけがカギとなります。

さらに、スペインは教本本文にも多くのキーワードがちりばめられており、出題者の意図を読み取る力が問われます。

たとえば、「高樹齢」「冷涼な高地」「ガルナッチャの新興産地」といった文言があれば、出題可能性を意識してマークし、背景知識と紐づけながら読み込んでいきましょう。

知識の暗記とともに、出題傾向を踏まえた「読み解く力」が問われるのがスペインです。

出題傾向としては4~5問程度でしょう。戦略的に取り組めば、得点源に変わる分野です。

ドイツワインの勉強方法

ドイツワインは、受験者の多くが苦手意識を持つ科目のひとつです。

その主な理由は、ドイツ語独特の長く読みづらい地名・品種名や、耳慣れない用語の多さにあります。

しかし、だからこそ他の受験者が手をつけづらい分、“得点差がつく科目”でもあるのです。

まず基本戦略として、13の特定ワイン産地(Bestimmte Anbaugebiete)ごとに整理して学習することが効果的です。

各産地の主要品種、気候、代表的な村や畑(ベライヒ、グローセ・ラーゲなど)をセットでまとめましょう。

地図を活用し、地理と味の関係を視覚的に捉えることで理解が進みます。

次に注目すべきは、「最も○○な〜」「唯一の〜」といったキーワードの洗い出しです。

たとえば、アールは比率が80%を超える最も赤ワインの比率の高い産地、ラインヘッセンは13地域のうち栽培面積が最大、など、「その産地にしかない特徴」はよく問われます。

教本の記述から、こうした表現を見逃さず拾うことが得点のコツです。

さらに、出題頻度の高い格付け(Prädikatswein制度)やVDPの区分(グローセ・ラーゲ/エアステ・ラーゲなど)は重点的に抑えましょう。

ここは例年繰り返し出題される定番分野であり、数値や用語を丁寧に覚えるだけで安定して得点できます。

多くの受験者が「捨て問」として回避しがちな中で、ポイントだけを拾って着実に得点できる“美味しい”科目がドイツです。

満点を狙う必要はありません。「他の人が拾えない問題を、自分は拾う」意識で取り組むことが、合格に向けた一歩になります。

スイスワインの勉強方法

スイスワインは、試験範囲としては出題頻度が低く、重要度もそれほど高くはありません。

しかし、範囲が非常にコンパクトであるため、ポイントを押さえれば少ない努力で得点に結びつけられる“狙い目の科目”でもあります。

まず意識すべきは、出題のほとんどがスイス・ロマンド地方(フランス語圏)に集中している点です。

なかでもヴァレー州(Valais)とヴォー州(Vaud)の2地域に絞って学習するのが効率的です。

主要品種、代表的AOC、地理的特徴をそれぞれ対応させて覚えましょう。

ヴァレー州は、スイス最大のワイン生産地であり、シャスラ(Fendant)やピノ・ノワールの他、プティ・アルヴィーヌといった土着品種も特徴的です。

標高の高いアルプス地帯でのブドウ栽培という個性的な環境も、記述として押さえておきたいポイントです。

ヴォー州では、ラヴォー地区やラ・コート地区が知られており、こちらもシャスラ主体。

AOC(Appellation d’Origine Contrôlée)ワインが存在する数少ない州でもあります。

スイス全体でのAOCワインは限られていますが、その割に出題されやすい傾向があるため、集中学習の対象として非常に効率的です。

ただし、試験全体でのスイスワインの出題数は非常に少ないため、学習の優先度は決して高くありません。

まずはフランス・イタリア・ドイツといった主要国をしっかり仕上げ、余力がある段階でスイスに着手するという戦略的アプローチが現実的です。

オーストリアワインの勉強方法

オーストリアワインの試験対策では、範囲がコンパクトで出題箇所も明確なため、要点を絞って学べば効率よく得点できる科目です。

全体としての出題数は多くはありませんが、ピンポイントで問われる項目が決まっているため、対策のしやすさが魅力です。

出題の大半はニーダーエスタライヒ州(Niederösterreich)から。

カンプタール、クレムスタール、ヴァッハウなど、主要DACとその品種・ワインのタイプ(白/赤)をセットで覚えることが重要です。

グリューナー・フェルトリーナーやリースリングといった代表品種は、必ずどのDACで出題されるかを整理しておきましょう。

また、最近出題頻度が上がっているのがゼクト・オーストリア(Sekt Austria)。

この泡ものは、原産地名称付きのゼクトとして独自の格付けがあり、教本には細かい規定が記載されています。

細かく覚える必要はないものの、基本的なスタイルと熟成規定は押さえておくと安心です。

さらに、オーストリアならではの個性的なワインも狙われやすい分野です。

たとえば、シルヒャー(シュタイヤーマルク州で造られる辛口ロゼ)や、ヴィーナー・ゲミシュター・ザッツ(ウィーンで造られる混植・混醸ワイン)などは、名称こそ難解ですが、逆に覚えておくと他の受験者との差がつくポイントになります。

総じてオーストリアは、「DACと品種の紐づけ」「一部の特殊ワインの認識」の2点さえ押さえておけば、非常に得点効率の良いエリアです。

満点を狙わずとも、主要な部分を正確に拾うことで十分合格ラインに届きます。

ハンガリーワインの勉強方法

ハンガリーワインは、試験全体での重要度は決して高くありません。

にもかかわらず、教本には比較的詳細な情報が記載されており、初学者にとっては学習負荷が重く感じられる科目でもあります。

こうした背景から、内容の取捨選択と冷静な戦略が特に求められるエリアです。

まず優先して学ぶべきは、トカイ(Tokaj)とエゲル(Eger)の2地域。

トカイは世界三大貴腐ワインの一角を担うトカイ・アスーを中心に、収穫方法や規定(残糖、サモロドニ=房のまま収穫など)や熟成期間、品質区分の基本を押さえる必要があります。

エゲルでは、エグリ・ビカヴェール(雄牛の血)という赤ワインが代表的で、複数品種のブレンドが義務付けられています。

また、試験ではエグリ・チッラグという白ワインも頻出事項です。

DHC(Districtus Hungaricus Controllatus)制度にも注意が必要です。

これはハンガリー版の原産地呼称制度であり、特にトカイDHCの規定内容(品種、残糖度、熟成期間など)は出題対象となりやすい部分です。

ただし、教本全体にわたって記載されている細かい地名や品種名、マイナーな産地の特徴などは、現実のワインライフでもほとんど活用される場面が少なく、試験でも頻出とは言えません。

こうした情報に深入りすることは、学習全体のバランスを崩しかねません。

したがって、ハンガリーに関しては、「出題されるポイントだけをピンポイントで拾う」姿勢が重要です。

あえて他の主要国よりも後回しにし、全体が仕上がった後に“拾いにいく”戦略でも十分対応可能です。

【ソムリエ・ワインエキスパート】科目ごとの勉強方法③ニューワールド

ニューワールドとは?

ソムリエ・ワインエキスパート試験におけるニューワールド(新世界)の学習は、フランスやイタリアといった伝統国とはアプローチが異なります。

大きな違いは、地域性よりもワイン法やサスティナビリティといった現代的な要素への出題比重が高い点です。

学習方針を切り替え、要点を絞ることが得点に直結します。

第一に、ニューワールドでは「地域とワインの紐づけ」が伝統国に比べて薄く、代わりに品種の自由度や生産者の裁量が大きいため、産地名の丸暗記はそもそも規定がほとんどありません。

かわりに「ブドウ品種・収穫年・州レベルでのラベル表記ルール」といった数字に関する知識が重要です。

たとえばアメリカでは、「AVA表示のためにはその地域産のブドウが~%以上」など、パーセンテージの出題が頻繁に見られます。

また、ワイン法も伝統国ほど厳格ではなく、詳細な規定よりも生産者の判断にゆだねられる部分が多いため、試験ではJSA教本本文からの出題が目立ちます。

したがって、教本中の記述(例:「オーストラリアではステンレス発酵が主流で…」)に目を通し、概念や傾向を正確に把握しておくことが重要です。

さらに、近年は特にニューワールドのワインは環境への取り組みも出題範囲に含まれます。

国別にどのようなサステナビリティ施策があるかを簡潔に整理しておくと安心です。

ニューワールドでは、法規よりも「数字」「用語」「取り組み」を正確に拾い、教本本文の精読を重視することが、確実な合格への戦略です。

アメリカの勉強方法

アメリカワインの学習では、出題の実態と教本の構成を踏まえて、戦略的に「力のかけ方」を調整することが重要です。

全体としては出題数が多くなく、設問も予測しづらいため、学習ボリュームに対しての得点効率はやや低めです。時間配分を工夫しましょう。

まず基本方針として、アメリカワイン法に全体の3割、カリフォルニア州に6割程度の力点を置くのが効果的です。

ワイン法では、AVA制度、ラベル表示に必要なパーセンテージ(例:品種名=75%、AVA名=85%、ヴィンテージ=95%など)が頻出です。

数字の正確な記憶が得点に直結します。

カリフォルニア州はアメリカワインの中心であり、ナパ、ソノマなどの主要AVAや、品種別の傾向(カベルネ・ソーヴィニヨン、シャルドネなど)を確認しておきましょう。

また、気候・土壌と品種の結びつきが問われることもあります。

他州では、オレゴン、ワシントン、ニューヨークが出題対象ですが、特にオレゴン州は注目です。

AVA表示に95%以上のブドウ使用を義務付けるなど、全米でも特に規定が厳しく、出題されやすい特徴を持ちます。

ピノ・ノワールの生産地としての個性や、クリーンな醸造スタイルも押さえておきたいところです。

注意点として、アメリカは他のニューワールド同様、教本本文からの出題が多く、出題意図の読みづらい設問も見られます。

そのため、細部まで暗記するよりは、「主要数字とワイン法+カリフォルニアの主要AVA」をしっかり押さえ、その他は軽く全体像を確認する程度にとどめましょう。

無理に深掘りせず、“割に合う”学習配分で、アメリカは効率よく得点を狙うのが賢明です。

カナダワインの勉強方法

カナダワインの学習では、「範囲は狭いが出題意義は高い」エリアとして、効率よく知識を整理することが大切です。

中でもオンタリオ州とブリティッシュコロンビア州の2大産地を中心に、アイスワインの規定や、小規模ながら問われやすいノヴァスコシア州・ケベック州にも注目するのが効果的です。

まず、学習の中心となるのはオンタリオ州とブリティッシュコロンビア州。

特にオンタリオ州のナイアガラ半島は、アイスワインの名産地として世界的に知られており、出題率も非常に高いです。

原産地呼称制度「VQA(Vintners Quality Alliance)」の存在を忘れず、産地ごとの気候や主要品種(ヴィダル、リースリングなど)との紐づけを整理しておきましょう。

アイスワインの規定も必須事項です。

マイナス8℃以下で収穫された凍結ブドウを使用すること、補糖や濃縮は禁止されていること、最低糖度の基準など、教本に記載された数値を正確に覚える必要があります。

頻出分野のひとつとして、数字ごと暗記しましょう。

次に、学習の盲点となりやすいのがノヴァスコシア州とケベック州です。

記述量自体は少ないものの、近年注目のスパークリングワインや、寒冷地ならではの品種構成など、個性的な特徴があるため、選択肢問題で“差がつく”ポイントになります。

地図上の位置関係と主なスタイルだけでも押さえておくと得策です。

全体としてカナダは「学習量のわりに得点効率が高い」国です。

範囲を広げすぎず、主要州・アイスワイン・小規模州のポイントに絞って効率よく対策しましょう。

オーストラリアの勉強方法

オーストラリアワインは、試験において“地図問題”や“州別特徴”を中心に幅広く出題されるエリアです。

生産量としては南オーストラリア州に集中していますが、実際の出題は南オーストラリア州、西オーストラリア州、ヴィクトリア州の3州にバランスよく振り分けられています。

州別の個性と位置関係を押さえることが、合格への鍵です。

まず、生産量最大の南オーストラリア州では、バロッサ・ヴァレー(シラーズ)、クレア・ヴァレー(リースリング)、クナワラ(カベルネ・ソーヴィニヨン)など、主要産地と代表品種をセットで覚えましょう。

加えて、GI(Geographical Indication)制度の概要も押さえておくと安心です。

ヴィクトリア州では、ヤラ・ヴァレーに出題が集中している傾向があります。

冷涼なスタイルと酒精強化ワインの産地が注目です。

西オーストラリア州では、マーガレット・リヴァーが特に重要。

海洋性気候により安定した品質が特徴で、カベルネ・ソーヴィニヨン種を中心としたボルドー・ブレンドが代表的ワインです。

また、クイーンズランド州や、タスマニア州(冷涼でピノ・ノワールやスパークリングが主力)も、出題数は少ないながら狙われやすいポイントです。

教本ではコンパクトに紹介されていますが、その分問われた際に差がつきやすいため、軽視できません。

個別のキーワードとして、酒精強化ワインやジェネリックワインについても頻出事項です。

ジェネリックワインは、これまでは「シャブリ」や「トカイ」といった、伝統国の有名ワインの名前を使っていたものになります。

時代の流れに従って権利意識も変わり、「それでは勝ち馬のただ乗りではないか?」という声が大きくなり、これらの名前は名乗れなくなったという流れがあります。

地図問題対策としては、各州の位置関係と代表的なGIを視覚的に整理することが有効です。

州ごとに主な産地と品種を一覧でまとめると記憶が定着します。

広大な国土を持つオーストラリアでは、「範囲を絞りつつ全体像を押さえる」学習バランスが求められます。

ニュージーランドの勉強方法

ニュージーランドは、南北2つの島に明確に分かれた地理構成を持ち、ワイン産地もそれぞれ特徴的に分布しています。

この「コンパクトさ」がゆえに、試験では地図問題が出題されやすく、またワインライフに活かしやすい知識としても非常に実用的なエリアです。

まず地理的な整理が学習の基本です。

北島ではホークス・ベイ(赤:シラー、メルロー)やギズボーン(シャルドネ、ヴィオニエ)が代表産地。温暖な気候で果実味のあるスタイルが多く見られます。

南島では、マールボロ(ソーヴィニヨン・ブランの世界的産地)を筆頭に、ネルソン、ワイララパ、セントラル・オタゴ(ピノ・ノワールで著名)など、冷涼な気候を活かした産地が点在しています。

試験では「産地 → 島の位置 → 主力品種」という三段階での知識整理が有効です。

たとえば、「セントラル・オタゴは南島で最南端、ピノ・ノワールが有名」といったように、特徴を地図とセットで覚えることが問われます。

また、ニュージーランドはワイン先進国としての位置づけが高く、サステナブルな栽培や品質管理において世界でも注目されています。

スクリューキャップの導入率が非常に高いことや、自然環境保護への意識の高さも、本文中で言及されることがあり、出題対象となりえます。

出題数自体はそれほど多くありませんが、明確な地理構造と生産者の熱意に裏付けられたストーリー性から、印象に残りやすく、ワイン愛好家としても活かせる知識が豊富な国です。

効率よく、楽しく学べるエリアとして、ぜひ取り組んでおきたい地域です。

チリの勉強方法

チリワインの学習では、地理的特徴とワイン産業の変化に注目することが得点への近道です。

南北に細長く、緯度によって気候と品種構成が大きく異なる国土構成のため、「地図問題」が出題されやすいのが特徴です。

位置関係を正確に押さえることが第一歩となります。

近年では、従来の縦割り(北部・中部・南部)による産地区分から、横割りの新しい分類「コスタ(海岸沿い)」「アンデス(山沿い)」「エントレ・コルディリェラス(内陸部)」が注目されています。

この新しい区分は出題傾向においても反映されており、それぞれの気候特性と品種の傾向(たとえばコスタは冷涼で白、アンデスは昼夜の寒暖差が大きく赤ワイン向き)を整理しておくことが重要です。

また、チリはストーリー性にも富んだ国であり、スペイン植民地時代からのワイン文化の流れや、フィロキセラの非被害国であること、輸出主導型産業への変化など、背景知識が本文からの出題として頻出します。

単なる地名や数字の暗記にとどまらず、教本の記述を丁寧に読み込むことが得点に直結します。

ワインライフの観点では、「チリ=安旨ワイン」というイメージが根強い一方で、現在は高品質なプレミアムワインが増加中。

特に単一畑やアンデス高地のテロワールを意識したワインづくりが進んでおり、学んだ知識が実際のワイン選びに役立つという点でも魅力的な国です。

全体として、チリは「地理×改革×背景」の3軸で学習を進めると、効率よく、かつ深い理解が得られるエリアです。

アルゼンチンの勉強方法

アルゼンチンワインの学習では、出題範囲が比較的限定的である一方、設問の切り口はやや独特です。

試験対策としては、まず「ワイン法」と「メンドーサ地区」の2点に集中し、加えて教本本文の読み込みが得点の鍵となります。

出題の大半は、ワイン法に関する用語や、メンドーサを中心とした地域区分です。

特に生産地域の区分でメンドーサの下位にどのような産地(ルハン・デ・クージョ、ウコ・ヴァレーなど)が含まれるかを把握し、標高や気候の違いを合わせて整理しておきましょう。

教本本文からの出題も目立つため、単語レベルの暗記ではなく、「なぜこの産地が注目されているのか」「どのような栽培環境が品質に影響しているか」といった、記述内容をストーリーで理解することが大切です。

特に、アルゼンチンはフィロキセラ被害が少なかった歴史や、アンデス山脈の雪解け水による灌漑など、他国にはないワイン文化の背景が印象的に記述されています。

ただし、アルゼンチンの教本パートは読み物としては面白くても、情報が多岐にわたっており、試験対策としては的を絞りにくい側面があります。

そのため、設問頻度の高いトピックを過去問や模擬問題から拾い、出題実績に沿った学習を心がけると効率的です。

ワインライフの視点では、標高1,000m以上の産地が多いアルゼンチンは、近年注目の“クールクライメート”スタイルが実際に味わえる国の一つです。

マルベックの透明感ある果実味や、シャルドネのシャープな酸を体感することで、記憶にも定着しやすくなります。

南アフリカの勉強方法

南アフリカワインの試験対策では、「出題範囲が狭く、対策しやすい」ことが大きな特徴です。

出題の多くがコースタル・リージョンに集中しており、産地ごとの特性と、独自の歴史的背景を押さえることで、少ない労力で得点が狙えるエリアです。

最も重要なのはコースタル地区。

中でもステレンボッシュ(赤・白ともに高品質)、ケープタウン(ヴァンドコンスタンスを含む)、スワートランド(自然派やブティックワイナリーが多い)の3つが出題の中心です。

それぞれの気候、栽培品種(シュナン・ブラン、ピノタージュ、シラーなど)をセットで整理しておくと安心です。

また、南アフリカならではのトピックとして必ず押さえるべきがヴァン・ド・コンスタンス。

18~19世紀に欧州王侯貴族に愛された歴史を持ち、現在も復活生産されている極甘口ワインです。

教本の記述を読んでおけば、選択肢問題で確実に得点できる題材です。

さらに、アパルトヘイト政策とKWV(Koöperatieve Wijnbouwers Vereniging)の歴史も出題されやすい要素です。

かつてのワイン産業の統制機関として、品質よりも量産を重視していた時代背景から、1990年代の民主化以降の品質志向への転換が明記されています。

こうした歴史的背景を理解しておくと、本文読解系の出題にも対応できます。

全体として、南アフリカは「地理(ステレンボッシュ中心)+歴史(KWV、アパルトヘイト)+象徴的ワイン(ヴァン・ド・コンスタンス)」の3本柱で構成されており、学習すべき内容が明確なエリアです。

短時間でも効果的に仕上げられる範囲なので、確実に得点源としましょう。

マイナー国の勉強方法

ソムリエ・ワインエキスパート一次試験において、マイナー国(東欧・中東・南米・アジアなど)の出題は各国1~2問程度とされ、出題数にかなりのばらつきがあります。

CBT試験の為、強くは言えませんが、おそらくここで取り上げていない国については、多くても全体の10数パーセント程度でしょう。

そのため、全ての国を完璧に網羅しようとすると、時間対効果が極めて悪く、学習の全体バランスが崩れてしまうリスクがあります。

マイナー国を攻略するうえで大切なのは、重要項目だけを確実に押さえ、他は思い切って切り捨てる勇気です。

とはいえ、どこが「重要」で、どこが「捨ててもよい部分」なのかを自分で判断するのは難しい部分もあります。

そのため、ワインスクールやプロの講師など信頼できる情報源を頼ることも、戦略的に非常に有効です。

なお、将来的にソムリエ・エクセレンス(上級)試験まで見据えている方は要注意です。

マイナー国はエクセレンス試験では詳細に問われることが多く、一次試験で「飛ばした」知識の積み残しが、のちに大きな負担となって返ってくる可能性があります。

また、近年マイナー国とはいえ、要所要所に注目のワインや生産者が潜んでいることも多く、それらの発見がワインライフの質を大きく上げることも多いです。

そのため、完全な捨て問として、”見もしない”というスタンスではあまりにももったいないです。

「重要項目を押さえたうえで、教本の読み込みはしっかりする。記憶の質まではこだわらず、結果として回答できればいい」このバランスがお勧めです。

ソムリエ・ワインエキスパート二次試験の勉強方法

二次試験の全体像

ソムリエ・ワインエキスパート資格の二次試験では、「テイスティング力」が問われますが、試験形式は記述ではなくマークシート方式である点が最大の特徴です。

つまり、ワインの表現・結論を一定の選択肢から選び抜く“選択判断力”が試される試験です。

ソムリエの試験では、スティルワイン3種+その他飲料2種(合計5種類)、制限時間は40分です。

ワインエキスパートでは、スティルワイン4種+その他飲料1種(合計5種類)で、50分の試験となります。

いずれもグラスにはブラインドで提供され、品種・国・ヴィンテージ・味わい・外観・香りといった項目にマークで回答します。

この試験は、一次試験を通過した者のみが受験可能であるため、受験生のレベルはある程度均質に保たれています。

そのため、全体の合格率は7〜8割と高めに設定されており、「極端な満点主義」よりも、「大きく外さず、一定の精度で正答する」能力が重視されます。

また、出題される“その他飲料”には、酒精強化ワイン、スピリッツ、ブランデー、酒精強化ワイン(シェリー・ポートなど)が含まれます。

これらはワインに比べてバリエーションが少なく、出題パターンも限られるため、ポイントを押さえておけば高得点源となります。

(WBSでは会員向けに直前にそのほか飲料のテイスティング会を開催していて、それでほぼ皆様対応されています)

二次試験で最も重要なのは、「絶対的な味覚」ではなく、「教本の表現やパターンに慣れること」です。

各ワインの代表的特徴(たとえばソーヴィニヨン・ブランは草や柑橘、カベルネ・ソーヴィニヨンは黒系果実とピーマン)を“理屈”で理解し、テイスティング時にそれを冷静にあてはめる練習が合格への近道です。

テイスティングの勉強方法

テイスティング試験対策において、最も重要な前提は——つまらない表現かもしれませんが——「ソムリエ協会の感覚に自分を合わせる」ということです。

すなわち、自分の個人的な感想ではなく、協会が用意したワインを協会の用語で、協会の視点から「正解」に近づける訓練こそが合格への近道です。

白ワインにおいては、次の3タイプの判別と表現が試験の柱となります:

ニュートラル系(例:シャルドネ、ミュスカデ、甲州)

アロマティック系(例:トロンテス、ゲヴュルツトラミネール、ヴィオニエ)

樽熟系(例:シャルドネ)

この3タイプを視覚・香り・味わいのパターンで整理し、それぞれに対応する「教本的表現」で再現できるように練習しましょう。

赤ワインでは、ボディによって3分類し、そこに表現と構成要素を結びつけることが求められます:

ライトボディ(例:ガメイ、ピノ・ノワール)

ミディアムボディ(例:ACボルドー、サンジョヴェーゼ)

フルボディ(例:カリフォルニアカベルネ・ソーヴィニヨン、シラーズ)

特に「酸」「タンニン」「果実の熟度」「香りの広がり」などを、ボディと結びつけて、定型的に表現できることが合格ラインです。

大切なのは、「あなたがどう感じたか」ではなく、「協会がどう感じてほしいか」を理解し、そこに自分の感覚を寄せていく姿勢です。

これは冷静で理性的な再現の訓練であり、情緒ではなく技術です。

この視点を持って練習を重ねれば、得点は安定し、二次試験は決して乗り越えられない壁ではなくなります。

二次試験の過去問

ソムリエ・ワインエキスパート試験の二次試験は、過去問から出題傾向を把握することが非常に有効です。

とりわけスティルワインについては、品種の出現頻度に大きな偏りが見られます。

白ワインは、圧倒的にシャルドネ、リースリング、ソーヴィニヨン・ブラン、甲州に集中しています。

この3品種で7割以上を占めるほどで、香りの系統(アロマティックか否か)、酸の高さ、樽の有無などを中心に、特徴の“型”を繰り返し体に染み込ませる訓練が有効です。

赤ワインはやや広がりがありつつも、カベルネ・ソーヴィニヨン、シラーズ(またはシラー)、ピノ・ノワールが頻出です。

タンニンの強さ、果実の熟度、ボディの厚みからこの3種をまず見極められるようにしましょう。

ただし、赤には例外的な難問も混じります。

ネッビオーロ、テンプラニーリョ、日本のメルロなどは、その土地のスタイルによって特徴が大きくぶれるため、出題されると判断が難しく、得点がばらつきやすい部分です。

また、この試験の正解は官能評価であり、あくまで「協会が決めた解答」が基準です。

その根拠が非公開であり、ボラティリティ(揺らぎ)やブラックボックス性があるのは事実ですが、それを嘆いても点数は上がりません。

むしろ、「協会がどう感じたか」を再現できる力を磨くことが唯一の対策であり、合格の本質です。

過去問は「傾向と型を知るため」に利用し、それに合わせた訓練を積むことで、試験本番でもブレない判断が可能になります。

ソムリエ・ワインエキスパート二次試験の過去問についてはこちらをご覧ください→

二次試験の合格点と配点

ソムリエ・ワインエキスパート二次試験では、合格点は明確には公表されていませんが、例年の傾向から戦略的に学習の重点を置くことは可能です。

限られた準備時間の中で、どこに力を注ぐべきかを見極めることが、合格への第一歩となります。

まず、合格点は非公開ですが、おおむね65%以上の正解率と見なされており、決して満点を目指す必要はありません。

むしろ「大外れをしない」ことと「主要項目で得点する」ことが重要です。

配点の内訳は非公開ながら、実務経験や指導者の見解を総合すると、表現項目が全体の8割弱、結論項目が7割強の比重を占めていると推測されます。

このうち、最も配点が高いのは結論のブドウ品種。ここを押さえることが最大の得点源となります。

一方、生産地域や収穫年の項目は現段階では優先度が低く、むしろ「捨てる」戦略が賢明です。

これらは正答率が低いうえに配点も限定的であり、受験生の間でも得点差がつきにくい項目です。

いわば“自己満足の罠”に陥りがちな部分でもあります。

この試験では、「自分がどう感じたか」よりも「協会がどう感じてほしいか」に合わせる表現力が求められます。

したがって、当てる楽しみは合格後の趣味に取っておき、今は“教本的な味わい表現”に全力を注ぐべきです。

たとえば、「酸が高い」「柑橘系の香り」「軽快な口当たり」といった標準的表現を、ワインタイプ別に再現できるよう訓練することが、合格点への最短ルートです。

ソムリエ二次試験テイスティングの配点についてはこちらをご覧ください→

ワインエキスパート二次試験テイスティングの配点についてはこちらをご覧ください→

白ワインのトレーニング方法

二次試験における白ワインのテイスティングでは、全品種に精通する必要はありません。むしろ全品種に精通することを目標にするのは現実的ではなく、今の段階では悪手です。

的を絞って効率よくトレーニングを重ねることで、確実に得点源にすることが可能です。

まず明確にしておきたいのは、当てることが求められる品種は4つ——シャルドネ、ソーヴィニョン・ブラン、リースリング、甲州。

この4品種は出題頻度が高く、かつ協会の模範解答もある程度パターン化されているため、逆に言えばここを押さえるだけで十分合格ラインに届きます。

トレーニングの中心は、「基本の3タイプ分類」を正確に見分けられるようになることです。

ニュートラル系(例:シャブリスタイル、甲州)

アロマティック系(例:トロンテス、ゲヴュルツトラミネール)

樽熟系(例:シャルドネ)

この分類に沿って、外観・香り・味わい・余韻などを「型」にあてはめることで、ブレのない判断ができるようになります。

さらに重要なのは、「自分がどう感じたかではなく、“ソムリエ協会はどう感じたのか”」を理解し、再現すること。

過去問や模範解答を繰り返し読み込み、協会の使う言葉・判断基準・表現方法を“しみこませる”ように学習しましょう。

たとえば、ソーヴィニョン・ブランは「柑橘・ハーブ」、シャルドネ(樽あり)は「バニラ・トースト」、リースリングは「白い花・ペトロール香」が模範解答のキーワードに入ります。

この「再現性」の感覚が身につけば、テイスティングは恐れるものではなく、ルールと理屈で解ける設問に変わってきます。

赤ワインのトレーニング方法

二次試験の赤ワインにおいて、すべての品種を当てる必要はありません。

試験で「当てること」が実質的に求められているのは、カベルネ・ソーヴィニョン、ピノ・ノワール、シラー/シラーズの3品種までです。

この3つを軸に構造的に学習するのが、最も効率的かつ現実的な対策です。

メルロ、サンジョヴェーゼ、ネッビオーロといった品種も過去に出題例はありますが、香味のバリエーションが多く、回答が分かれやすいのが現実です。

これらは「当てられなくても気にしない」ことが、精神的にも安定した受験のコツです。

重要なのは、「ボディの階層と表現の型」を明確に区別できることです:

ライトボディ:色調は淡め、酸が高く、タンニン穏やか(例:ピノ・ノワール)

ミディアムボディ:果実味と酸・タンニンのバランス型(例:ACボルドー、メルロ、サンジョヴェーゼなど)

フルボディ:色が濃く、タンニンが強く、アルコール度数も高め(例:カリフォルニアカベルネ・ソーヴィニョン、シラーズ)

この3つの型をテイスティング中に見極められるよう、香り・味わいの要素を「ボディ」と連動させて表現する訓練を重ねていきましょう。

また、赤ワインの模範解答は、白以上に「ブレ」が出やすい分野です。

気候、醸造、品種特性などの変動要因が多いため、「模範解答がなぜそうなったか」に納得できない場面があっても、それを嘆かないこと。

官能試験である以上、完全性を求めること自体が非現実的です。

むしろ、「協会はなぜこの結論にしたのか」という視点を持ち、表現パターンを身体にしみこませることで、どのようなワインが出ても冷静に対応できる判断力が育ちます。

ブドウ品種の判別方法

二次試験で品種を的確に当てるためには、すべての品種に精通する必要はありません。

実際に「当てること」が求められるのはごく一部の頻出品種に限られます。

具体的には、白はシャルドネ、ソーヴィニョン・ブラン、リースリング、甲州、赤はカベルネ・ソーヴィニョン、ピノ・ノワール、シラー/シラーズ。

この7品種を正確に判別できるようにすることが、得点戦略の核心です。

白ワインの判別ポイント:

シャルドネ:香りは控えめなニュートラル系だが、酸味が広がり、熟成や樽の有無で厚みが出る。ステンレス熟と樽熟の見極めが鍵。

リースリング:アロマティックな香りと一直線の美しい酸が最大の手がかり。花や石灰、ペトロール香も指標に。

ソーヴィニョン・ブラン:特徴的な青さ(エルバッセ)と柑橘香。酸が高く、タイトで線の細い味わい。

甲州:控えめな香りとやや低めの酸、苦味のある後味が特徴。見落としがちな分、意識して練習すべき。

赤ワインの判別ポイント:

カベルネ・ソーヴィニョン:黒系果実、スパイス、樽由来のバニラやトースト香がバランスよく感じられ、強いタンニンと酸味が骨格を構成する。

ピノ・ノワール:淡い色調、軽やかなタンニン、ストロベリーなどの赤系果実が前面に。繊細だが果実のボリュームがしっかり。

シラー/シラーズ:濃い紫色調、スパイス、メントールやユーカリの印象が特徴的。アルコール度も高めでフルボディ。

また、ステンレスタンクか樽熟かの見極めは非常に重要です。

香りのボリュームや厚み、味わいの構造に着目し、どちらの醸造スタイルに近いかを判断することで、品種推定の精度が格段に上がります。

再現性のあるパターン認識を重ねることで、試験での判別力は確実に養えます。

二次試験のマインドセット

テイスティング試験において、実力と同じくらい重要なのが“当日の心の持ち方”=マインドセットです。

とくにソムリエ・ワインエキスパート試験では、どれだけ冷静に、合理的に、ブレのない判断ができるかが合否を左右します。

まず重要なのは、緊張をコントロールすること。

緊張そのものは悪ではありません。問題は、緊張が自信の喪失や過剰な疑念につながることです。

そのため、試験前から「型通りの表現を落ち着いて拾う」訓練を積んでおくことで、どんなワインが出ても“パニックにならない自分”を作ることができます。

また、回答は結局「無難な選択肢」に収斂されるという現実も理解しておきましょう。

仮にテイスティング中に「これは珍しい品種ではないか」と思っても、試験の場でマイナー品種にマークできる人は極めて少数です。

なぜなら、「もしこれが実はメジャー品種だったとして、自分だけが外したら…」という“集団から外れる不安”が無意識に作用するからです。

この心理はほぼすべての受験生に共通しており、結局は「よく出る品種」に回答が集まります。

つまり、自分自身の不安定な感覚だけに頼らず、「他の受験生もどう答えるか」という視点を持つことが、結果として冷静で現実的な判断に導いてくれます。

これは単なる勘ではなく、統計的感覚と心理の読解に基づいた戦略的思考です。

テイスティングは官能の試験であると同時に、集団心理の中で答えを出す「判断の試験」でもあります。

自分と他人、両方の心理を観察できる人が、最後に一歩抜け出せるのです。

ソムリエ三次試験の勉強方法

三次試験の全体像

三次試験はソムリエ志願者のみが対象であり、ワインエキスパート試験には存在しないステージです。

一次・二次を突破した後、最終的にこの試験に合格することで資格認定となります。

形式としては、第二日程(テイスティングと同日)に論述試験、第三日程に実技(デカンタージュ)が行われます。

まず論述試験について。出題内容は決して難解ではなく、ワインの基礎知識やサービスの基本的な考え方、職業観に関する内容が中心です。

たとえば「お客様への説明」「ペアリングの理解」などが典型的なテーマです。

しかしながら、「簡単なテーマ=誰でも書ける」というわけではありません。

日ごろから“書く訓練”をしていないと、思考を言語化し、文章としてまとめるのは意外に難しいものです。

知識よりも、論理的な構成力と自分の言葉で説明する力が求められます。

次に実技試験(デカンタージュ)。こちらは形式が明確で、評価基準も比較的一定しており、練習さえ積めば“よほどのことがない限り”合格できるパートです。

姿勢、動作の滑らかさ、サービス時の説明、グラスの扱い方など、所作を丁寧に仕上げることが肝要です。

三次試験は、知識や味覚とは異なる「実務者としての信頼性」が見られる場です。

ここを乗り越えるためには、実際に“手と頭を使う”練習を積むことが不可欠。

準備を怠らず、自信と冷静さを持って臨めば、合格は決して難しくありません。

論述試験の全体像

ソムリエ資格取得のための三次試験、その前半にあたる論述試験は、二次試験(テイスティング)と同じ第二日程で実施されます。

出題形式は毎年3問、制限時間は20分と短く、瞬発力と表現力が求められる試験です。

出題内容にはある程度のパターンがあり、例年次のようなテーマが中心です:

テイスティングに出題されたワインの説明(ワインのスタイルの特徴、お客様への伝え方)

お客様への接客対応に関する設問(たとえば「テイスティングで出題のワインの説明」や「ペアリングの説明」など)

これらは、難解な専門知識というよりも、現場での実践力や言語化の姿勢が問われているものと捉えるとよいでしょう。

注意点として、難しいと感じる設問が出た場合でも、「白紙で出す」ことは絶対に避けるべきです。

部分的でも良いので、知っていること・感じたこと・日常の接客で大切にしていることを、簡潔に言葉にして提出することが重要です。

採点は論理性・誠実さ・実務的な表現力を重視すると考えられており、文体や語彙の豊かさよりも「筋の通った説明」が評価されます。

つまり論述試験は、“知識の披露”というよりは、“現場対応を想定したコミュニケーションの訓練”と捉えるべき試験です。

あらかじめ典型パターンで練習し、20分で書き切る構成力と時間配分を身につけることが、合格への鍵となります。

論述試験の勉強方法

三次試験の論述は、「知っている」だけでは対応できない、“書く技術”と“現場視点”が問われる試験です。

出題内容は高度ではありませんが、時間内に構成を整えて書き切るためには、明確な訓練が必要です。

まず第一に、スクールなどでの指導を受けることを強く推奨します。

論述は添削・フィードバックによって「論理性」や「表現の癖」が客観化され、格段に精度が上がります。

独学では気づけないミスや冗長な表現も、講師の指摘で改善できます。

WBSであれば、WBSがトレーニングしたAIシステムがありますので、何度でも論述試験をスクールに気兼ねなくトレーニングできます。

次に重要なのは、とにかく“書くことに慣れる”こと。

出題パターンはある程度決まっているため、模擬問題を繰り返し解き、「構成→執筆→見直し」の流れを20分以内で回す練習を行いましょう。

書けば書くほど、内容よりも「時間内でまとめる力」が身につきます。

また、教本巻末の「ソムリエの職責」「サービスにおけるワインの保存・管理」「ペアリングの基本原則」などの項目は要復習ポイントです。

ここは論述テーマとして出題されやすく、内容を自分の言葉で言い換える練習も効果的です。

さらに、「お客様への説明の仕方」も重要な視点です。

味の説明だけでなく、好みに寄り添った提案、食事との相性、言葉遣いや全体のトーンなど、現場対応を想定した表現が求められます。

接客経験がない場合でも、模範解答例を通じて“サービス的な言葉づかい”を身につけておくと安心です。

論述は、一度書き出せるようになると得点源に変わります。

知識の整理と実践の訓練を並行して行い、試験当日は迷わずペンを動かせる状態に仕上げておきましょう。

実技試験の全体像

ソムリエ三次試験の後半にあたる実技試験は、例年赤ワインのデカンタージュが課題となります。

内容は非常に定型的で、必要な所作と手順を身につければ、難しいことは一切なく、冷静に練習を重ねることで十分に合格可能なパートです。

試験は複数人が一斉にスタートし、同時に採点される形式です。

他人の動作が視界に入ることでペースを乱されることもあるため、「自分のリズムで進める」ことを徹底することが重要です。

採点内容は毎年ほとんど変化がなく、非公開ではありますが毎年行われるためある程度採点基準はわかっています。

以下のような採点項目が予測できます:

清潔感、身だしなみ

言葉遣い

グラス・デカンタ・器具のセッティング

サービス前の説明(ワイン名の読み上げ)

ボトルの扱い(エチケットの向き、キャップシールの切り方)

コルク抜栓のスムーズさと丁寧さ

ライトの使用方法(澱の確認)

デカンタージュの動作(ゆっくり、静かに、手元を見ずに注ぐ)

いずれも基本的な流れと所作の正確さを見られているだけであり、「アピール」や「独自性」は求められていません。

むしろ、余計な動きや言い回しは減点対象になることもあります。

つまり、実技試験は「自信を持って“型通りにやる”こと」が最良の戦略です。

しっかりと練習し、落ち着いて、丁寧に一連の動作をこなせば、よほどの失敗がない限り合格できる試験です。

実技試験の合格点は?

実技試験(赤ワインのデカンタージュ)では、採点基準・合格点は公式には非公開です。

しかし、過去の受験者や指導者の経験から、ある程度の採点傾向と合格ラインは読み取ることができます。

一般的に言われているのは、おおむね「全体の7割程度ができていれば合格」という点です。

満点を取る必要はなく、「減点されない動作」を確実に積み重ねることが大切です。

実技試験では、「個性を見せる」必要はまったくありません。

むしろ、「決まったパターンを正確に再現する」ことが最良の戦略です。

グラスの持ち方、ボトルの角度、キャンドルの使い方、説明時の所作など、基本の流れに沿っていれば、高評価は自然とついてきます。

特筆すべきなのは、採点は「落とす視点」ではなく「通す視点」で行われているという点です。

つまり、致命的なミスをしなければ、基本的に合格に向かう構造です。

したがって、合格のためには「やってはいけないこと」をしない、という意識が非常に重要です。

たとえば以下のような行為は減点対象になりやすいため、要注意です:

ワインの読み上げをしていない

トレーにはみ出て皿を置く

注ぐ量がちがう(ソムリエテイスティング、ホストテイスティング、ゲストサービスなど)

身だしなみがだめ、声が小さい、笑顔がない

逆に言えば、基本動作を丁寧に守り、「余計なことをしない」ことが最大の防御です。

この試験は、技術よりも「準備と落ち着き」が合否を分けるステージです。

型を確実に身につけ、当日は冷静に“いつもの通り”を再現しましょう。

実技試験のトレーニング方法

実技試験(赤ワインのデカンタージュ)は、決まった手順を正確に再現できるかが問われる試験です。

センスやアドリブよりも、「なぜそう動くか」を理解し、それを反射的に再現できる状態まで体に覚え込ませることが、最も効果的な対策です。

まず取り組むべきは、スクールが公開している模範演技の動画を何度も見ること。

このとき、単に動きを真似するのではなく、「なぜその作業が必要なのか」という目的意識を持つことが重要です。

たとえば、「なぜラベルを上に向けるのか」「なぜ澱を確認するのか」など、一つ一つの動作には意味があります。

それを理解することで、動作に自信が生まれます。

次に行うべきは、次の動作を常に意識する練習です。「今この動作をしている、次にやるべきは何か」が頭にある状態にすると、当日の緊張下でも流れを崩しません。

これは実技というより“舞台”のような感覚に近く、「段取りを覚える」という意識が大切です。

そして最も実践的なのが、空のボトルとデカンタで最低10回は“エア練習”を行うこと。

実際に手を動かし、口上を声に出して、リズムと所作を体に覚えさせます。

水を使わなくても、所作とタイミングの練習は可能です。

繰り返すうちに、動きが自然になり、「自分のルーティン」が形成されていきます。

実技試験は、理屈と反復が噛み合えば必ず結果が出る分野です。

練習を重ねることで、不安は確実に減り、自信と落ち着きが本番での成功に繋がります。

【ソムリエ試験の勉強方法】ワインの学習は、環境がすべて

ソムリエ・ワインエキスパート試験に挑む上で、何よりも重要なのは「どんな環境で学ぶか」という点です。

学習の質は、個人の努力だけでなく、周囲の姿勢と指導者の質に大きく左右されます。

まず意識すべきは、学習者同士のレベル感です。

学ぶ意欲の高い仲間が集まる環境では、自然とモチベーションが維持され、踏み込んだ学習を歓迎する空気があります。

逆に、学習に対して受動的な人が多い環境では、「なぜそうなのか」を掘り下げようとする姿勢が浮いてしまい、「なんでそんなこと知ろうとしてるの?」という無理解な反応が返ってくることもあります。

そうした空気の中では、ワインへの好奇心や探究心を育てることは困難です。

同様に、講師の質も決定的に重要です。

知識だけでなく、教える力、対話力、情熱、そして受講者のレベルを引き上げる影響力を持つ講師でなければ、優秀な学習者は定着しません。

講師の意識が低い環境では、どんなに生徒が頑張っても限界があります。

また、試験勉強は長期戦であり、内容も決して易しくはありません。

だからこそ、どれだけポジティブに、明るく、持続的に学習に向き合えるかが合格を左右します。

周囲に前向きな人がいて、知的好奇心を共有し合えることが、結果的に最大の支えになります。

なお、ワインを“ファッション”として学ぶ姿勢は、実力の世界ではすぐに見抜かれます。

見た目や雰囲気ではなく、地道に知識と経験を積み上げている人だけが、試験にも現場にも通用します。

環境を選ぶことは、戦略であり投資です。

自分の感性と真剣さに合った場所を見極め、納得のいく勉強を積み重ねていきましょう。

合格率を1%でもあげる具体的な手法

ソムリエ・ワインエキスパート試験は、知識量・対応力・実技・精神力のすべてが試される、極めて総合的な試験です。

合格するためには、「1%でも合格可能性を上げる」ための合理的な判断と、泥臭い努力を積み重ねる覚悟が必要です。

まず、準備段階では勉強の方向性と質がすべてです。

限られた時間と労力をどこに注ぐか、試験の構造を理解して、得点しやすい分野に注力する。

無駄のない教材選定、出題傾向に即した勉強法、講師や仲間の選定——これらはすべて合理的な選択の積み重ねで、合格の「土台」を作ります。

しかし、その上で実際の学習は、泥臭く、地道で、報われない努力の連続です。

繰り返しの暗記、テイスティングの迷い、論述の不安…。

この試験は、どれだけ地頭が良くても、斜に構えた人には絶対に突破できない試験です。

必要なのは、失敗や挫折のたびに立ち上がり、何度でもやり直す「執念」です。

本当に人間が成長するのは、見たくない現実と向き合ったとき、あるいは努力が通用せずに跳ね返されたときです。

その経験を通じて、「次は何を変えるか」「どう踏ん張るか」を問い続ける人だけが、合格ラインにたどり着きます。

この試験は、合理的であれ、感情的であれ、最後までやり抜いた人間が勝つ構造になっています。

だからこそ、「この方向性は正しいのか」「本当にやり切ったか」と自問しながら、1%でも合格に近づく行動を積み重ねることが、最大の戦略です。

【ソムリエ試験の勉強方法】最後に

ここまでお読みいただき、誠にありがとうございました。

全体で40000文字超という長文のコンテンツとなりましたが、最後までお付き合いいただいたことに、心より感謝申し上げます。

WBSワインブックススクールでは、ソムリエ・ワインエキスパート試験を目指すすべての方に、丁寧に、そして真剣に向き合っています。

ただ試験に合格することが目的ではなく、その過程でどのように困難と向き合い、乗り越えていくかこそが、本質的な学びであり、成長の源であると私たちは信じています。

合格は通過点に過ぎません。

自分の限界に挑み、知識と経験を積み重ねたその過程が、今後のキャリアや人生に大きな力となるはずです。

その歩みを、私たちは誠実に、全力でサポートしてまいります。

WBSワインブックススクールは、いつでもどなたでも入会可能です。

月額2,200円という手の届きやすい価格で、体系化された学習教材、プロ講師による指導、そして志を同じくする仲間との出会いが、あなたを待っています。

ご自身の目標に向けて、確かな一歩を踏み出したい方。

ぜひ、私たちと一緒に学んでみませんか?皆様のご参加を、心よりお待ちしております。

【ワインブックスオンラインスクールのご案内】

このサイトは、ワインブックススクールの運営です。

ワインブックススクールでは、月額2200円で、いつでも、どこでも、誰でもワインの学習ができる環境が整っています。

ソムリエ・ワインエキスパート試験の対策に

趣味のワインライフに

エクセレンス試験の対策に

飲食店の頼もしい見方に

ご活用ください。必ずお役に立てることをお約束します。

WBSのソムリエ・ワインエキスパート試験対策講座はこちら→

毎月届くブラインドテイスティングのサブスクリプションサービス

全国どこでも受講できるブラインドテイスティングの通信講座もお勧めです→

ソムリエ・ワインエキスパート試験の効果的な勉強方法

62ステップで無料公開の記事はこちら→