【決定版】ソムリエ二次試験対策は“ゲームで攻略”する時代|過去問クイズで完全マスター

ソムリエ・ワインエキスパート二次試験は、外観・香り・味わいを分析し、最終的にワインの品種や産地、熟成度などを言葉で表現する高度な試験です。

知識だけでなく、感覚と表現力、そして瞬時の判断力も問われるため、一次試験以上に対策の難しさを感じる方も少なくありません。

とはいえ、ただ暗記するだけでは記憶が定着せず、試験当日にうまくアウトプットできない…そんな悩みを抱える受験生は多いはず。

そこで、WBSでは“楽しく覚える・繰り返して身につく”をテーマに、ゲーム感覚で学べる過去問クイズを用意しました。

このページでは、まずソムリエ二次試験の全体像と合格に必要な対策法を丁寧に解説したうえで、反復練習に最適なヒントクイズを実際に体験していただけます。

感覚的な学習が求められるからこそ、楽しく・効率的に記憶に残る学び方が今、注目されています。

会員様以外でも毎日無料で取り組めますし、WBS一般会員様であれば一日に何度でもチャレンジできます。

ここまで来たあなたは、合格をほぼ手中に収めています。でも油断は禁物。焦らずに、最後までお読みください。

まずは全体像を把握し、あなたに合ったスタイルで対策を始めましょう。

合格の近道は、楽しみながら実力をつけることです。

なお、このページでは、あなたにとって最良の二次試験ガイドにするため、最後まで飽きずにお読みいただけるように、様々な工夫をしています。

試しに、このスライダーに入力してください。

頻出の白ブドウ品種について、得意意識→100 苦手意識→100でスライダーを操作して送信してください。

【白ワインの得意・不得意意識を診断しましょう】

つぎに、↓ボタンを押して、再読み込みをすることで、あなたの得意・苦手意識がチャートに反映されます。

これは何を意味するのでしょうか?

あなたが苦手だと思っていたブドウ品種が、全体平均では高かった場合は、集中してそのぶどうをトレーニングする必要があるかもしれません。

あなたが得意だと思ったブドウ品種が、全体平均は低かった場合は、しばらくはその品種よりもほかの品種をトレーニングしたほうがいいかもしれません。

このフォームは、会員様以外でも、何度でも送信いただけます。

それでは、いってみましょう!

目次

ソムリエ・ワインエキスパート二次試験とは?【概要と出題内容】

試験の流れと日程

ソムリエ二次試験は、例年10月前半に実施されます。2025年度は10月6日(月)に行われます。

対象となるのは、一次試験に合格した受験者のみ。筆記中心の一次とは異なり、二次試験は実技を伴うテイスティング試験です。

試験では、提供された飲料をブラインドでテイスティングし、外観・香り・味わいをマークシート形式で分析していきます。

最終的には、生産国・ブドウ品種・収穫年などの結論を導き出す形式となっており、知識だけでなく、日頃の訓練による感覚と表現力が問われます。

飲料については、ソムリエとワインエキスパートでは試験構成に若干の違いがあります。

ソムリエ試験ではスティルワイン3種+その他飲料2種(計5種類)を40分で評価。

一方、ワインエキスパート試験ではスティルワイン4種+その他飲料1種(計5種類)を50分で評価します。

出題されるワインは、難解な銘柄や極端に珍しいものではありませんが、香りや味わいの評価には繊細な観察力と表現の引き出しが必要です。

近年は受験者のレベル向上に伴い、試験内容もやや難化傾向にあるため、確かな基礎知識と再現力のある訓練がますます重要となっています。

本番では緊張も重なり、普段の実力を発揮しづらい場面も多くあります。

そのため、事前に実際の出題形式を意識した練習を繰り返すことが合格への近道です。

【赤ワインの得意・不得意意識も診断しましょう】

出題範囲と評価基準(外観・香り・味わい・結論)

ソムリエ二次試験では、ブラインド・テイスティングに基づき「外観」「香り」「味わい」を分析し、最終的に「結論」として生産国・ブドウ品種・収穫年などを推定する構成となっています。

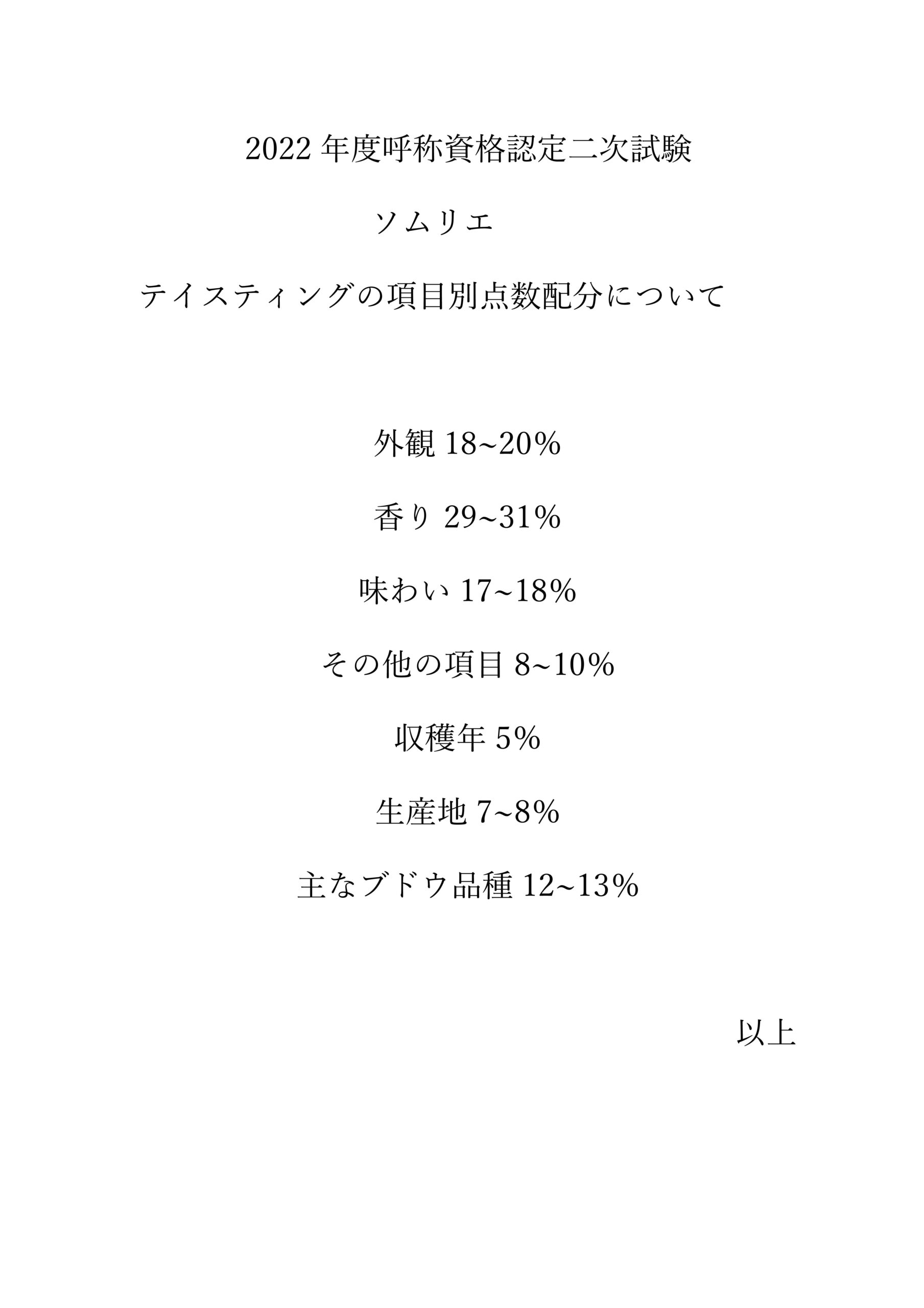

配点比率は表現のパート(外観・香り・味わい)が全体の8割弱、結論のパートが2割弱と考えられています。

そのため、「結論が外れても表現が合っていれば合格できる」ということが多くの合格者の体験からも示唆されています。

正誤の判定基準については公式には公開されていませんが、採点はおそらく完全一致ではなく、“複数の正解選択肢”が用意され、その中にチェックが入っていれば加点される形式と推測されています。

つまり、「正解が4つあって、それに1つチェックが入っていれば1点、二つチェックが入っていれば2点」と予想されていて、ある程度のブレには寛容な仕組みです。

出題範囲は「世界の飲料全般」とされていますが、実際に出題されるワインや飲料は、毎年ある程度のパターンに沿って絞られる傾向があります。

特に主要なブドウ品種や代表的な産地、典型的な香りや味わいの特徴を持つ銘柄が多く、的を絞った学習が効果的です。

したがって、幅広く勉強するよりも、出題傾向を理解し、頻出パターンに慣れることが合格の近道といえるでしょう。

表現力の精度と反復練習が合格への鍵です。

ソムリエ二次試験の合格ラインと合格率【最新情報】

ソムリエ二次試験の合格率や合格点は公式には公開されていません。

ですが過去の傾向や受験者の体験談を踏まえると、毎年おおむね70〜80%程度の合格率となっており、一次試験と比べると比較的高い水準にあります。

また、試験の採点方法は相対評価ではなく絶対評価方式と予測されています。

たとえば、2023年度のソムリエは過去最高難易度のテイスティングアイテムでしたが、テイスティングで不合格になった方はかなりの数にのぼるはずです。

つまり、他の受験者との比較ではなく、あらかじめ設定された基準点をクリアすれば合格となる仕組みです。

そのため、「周囲ができていないから自分も大丈夫」という考えではなく、確実に基準を超える力を身につけることが求められます。

合格点そのものも非公開ではありますが、これまでの受験者の傾向から見ると、おおむね60〜65%程度の正答率が合格ラインの目安とされています。

たとえば、表現パート(外観・香り・味わい)を中心に正確に回答できていれば、たとえ結論のパートで多少の誤りがあっても合格しているケースが多く見られます。

ただし、近年は試験の難易度が徐々に上がっているとの声も多く、より精度の高い表現力や経験に基づく判断力が重要視されている印象です。

試験直前の詰め込みよりも、日頃からワインをテイスティングしながら表現を定着させる学習スタイルが、安定した得点と合格につながるといえるでしょう。

再試験の仕組み

ソムリエ二次試験に不合格となった場合でも、一次試験を再度受験する必要がない制度があります。

これは、一次試験に合格していれば、翌年度以降5年間で最大3回まで一次試験が免除されるという仕組みで、一般的に「一次免除制度」と呼ばれています。

この制度は、一次試験合格者が二次試験だけに集中できるように設けられており、毎年一定数の「一次免除組」が存在します。

たとえば、一次試験の合格率を約50%、二次試験の合格率を約75%と仮定した場合、全体の受験者のうち約12.5%が翌年に一次免除で二次試験を受ける層として戻ってくる計算になります。

ただし、この制度があるからといって、気を緩めて学習から完全に離れてしまうのは非常に危険です。

二次試験はブラインド・テイスティングを中心とした実技試験ですが、ワインや飲料の知識(筆記試験の内容)も土台として必要不可欠です。

たとえば、香りや味わいからワインの国や品種を推測するには、理論的な知識が伴っていないと正確な判断は困難です。

また、1年間のブランクがあると、感覚が鈍ったり表現を忘れたりしてしまうケースもあります。

再試験に備える際は、感覚と知識の両面を維持し、むしろ前回より精度の高いトレーニングを積むことが重要です。

制度をうまく活用しつつも、継続的な学習姿勢が求められます。

つぎに、具体的に過去の出題ワインをもとに白、赤と対策方法を検討してみましょう。

ソムリエ・ワインエキスパート二次試験の過去問一覧についてはこちらをご参考ください→

白ワインの対策方法

ソムリエ二次試験における白ワインの出題は、ごく限られた主要品種に集中しているのが特徴です。

なかでも頻出なのは、シャルドネ(ステンレス熟成・樽熟成の両方)・ソーヴィニョン・ブラン・リースリング・甲州の4品種で、これらで全体の8割近くを占めます。

このため、白ワイン対策は「どのワインが出るか」ではなく、「出るワインを正しく見分ける力」をつけることが最優先となります。

判別のカギは、白ワインを大きく3つに分類する考え方です。

ニュートラル系(例:シャルドネ/ステンレス)

アロマティック系(例:リースリング・甲州)

樽熟系(例:シャルドネ/樽熟成)

この3つのスタイルを軸に、香り・酸味・ボディ・余韻などを観察すれば、ある程度パターンで見分けられるようになります。

なお、本番では国名や収穫年までを完璧に言い当てる必要はありません。

判断材料が限られるなかで、そこまで絞り込むのは困難です。

むしろ、重要なのは「このワインの典型的なスタイルをどれだけ再現できるか」という点です。

例えば、ソーヴィニョン・ブランの青さや、リースリングのペトロール香、甲州の繊細な柑橘系の香り、樽熟シャルドネのバニラやトースト香など、それぞれに決まった特徴があります。

それを正確にアウトプットできれば高得点につながります。

白ワインは再現性の勝負。

限られたパターンに慣れ、感覚を言語化できるように練習を重ねましょう。

赤ワインの対策方法

赤ワインは白ワインに比べて出題範囲が広く、品種のバリエーションも豊富です。

その分、対策が難しく感じられる受験者も多く、準備不足のまま本番に臨むと「まったく見当がつかなかった…」という声も少なくありません。

頻出品種としては、ピノ・ノワール、カベルネ・ソーヴィニョン、シラー/シラーズ、メルロなどの主要国際品種に加えて、サンジョヴェーゼ、テンプラニーリョ、ネッビオーロといったやや難易度の高い伝統品種が出題されることもあります。

特に近年は、渋みや酸味、熟成感などが複雑に絡むワインが増えており、白ワインよりも判断に時間がかかる傾向があります。

このため、赤ワイン対策ではまず、ワインの構造をしっかり分析できる力が必要不可欠です。

なかでも重要なのが、ライトボディ/ミディアムボディ/フルボディといったスタイルごとの表現を正しく使い分けることです。

渋みの強さや酸の高さ、アルコールのボリューム感、果実味の凝縮度といった要素を的確に捉え、それを言葉で表現できるかが合否を分けるポイントになります。

また、ピノ・ノワールの赤系果実と繊細な香り、ネッビオーロの酸とタンニンの強さ、シラーズのスパイスや熟成感など、それぞれの品種に「らしさ」があるため、それを再現できるよう繰り返し訓練することが重要です。

赤ワインは確かに難しいですが、分析と練習を重ねれば必ず見える世界が変わってきます。表現力と品種ごとの特徴を磨き、着実に得点できる力をつけましょう。

【あなたの今年のワインの予想は?】

🍷 2025年 テイスティング二次試験 予想アンケート

最大4つまで、出題されそうなワイン・品種を選択してください。

*集計結果は下にあります。

難易度が高めのワインとは?

ソムリエ二次試験では、多くが典型的でわかりやすいワインから出題されますが、まれに難易度の高いワインが含まれることがあります。

こうしたワインに出会ったとき、最も大切なのは「パニックにならないこと」です。

たとえば白ワインでは、ボルドーのソーヴィニョン・ブラン(おそらく単一)や、トロンテス、ミュスカデ、ヴィオニエなど、香りやスタイルが独特で受験者にとって馴染みが薄いものが挙げられます。

赤ワインでは、日本産メルロや酸の立ったサンジョヴェーゼ、濃厚で重たいマルベックなども見慣れないと判断が難しい部類に入ります。

こうしたワインは正直に言えば「正解できなくて当たり前」と考えて構いません。

回答は割れますし、プロのテイスターでも100%当てられるものではないからです。

むしろ重要なのは、驚いて思考停止に陥らず、自分が知っているパターンで冷静に分析を続けることです。

試験中に「これは絶対わからない」と思ってしまうと、他の問題にも影響を及ぼします。

過去の出題傾向を踏まえると、試験官側も「典型的な答え」を選んでくる傾向があり、ある程度“無難に当てに行く”姿勢が求められる場面もあります。

変化球に惑わされず、「これはシャルドネの樽か?」「ソーヴィニョンの青さはあるか?」と自分の中の引き出しを丁寧に確認し、最も整合性のある答えを選ぶことが得点につながります。

難解なワインへの対処法は、焦らず、崩れず、ペースを守ることです。

【みんなのブドウ品種予想結果】

📊 予想投票結果(上位10品種)

🧮 合計票数:155票

※このグラフは投票結果に基づくものであり、試験出題を保証するものではありません。ご自身の判断で学習計画をお立てください。

二次試験の配点

二次試験の細かい採点方法は非公開ですが、大枠である配点については毎年試験後に公開されます。

年によって若干の変動はありますが、おおむね二次試験におけるスティルワインのテイスティングでは、採点の内訳が「表現:80%、結論:20%」とされています。

つまり、香りや味わいの描写、外観やバランスといった「表現部分」が全体の得点の大半を占めており、「このワインは何か?」という結論部分の正否は配点上そこまで大きな影響を与えません。

全体としての合格ラインは、正答率でおおよそ60%強。逆に言えば、仮に結論をすべて外してしまっても、表現部分で75%以上の得点が取れていれば合格圏に届く計算になります。

つまり、試験対策として「ブラインドで品種を当てる力」だけに偏るのではなく、どのようにワインを言語化し、構造的に説明できるかという表現力が極めて重要です。

実際のテイスティング練習では、まず香りや味わいの要素を論理的に整理し、他人に伝わる表現に落とし込む訓練を優先すべきです。

結論に一喜一憂せず、表現力の精度を高めることが、合格への近道です。

そのほか飲料について

ソムリエ・ワインエキスパート二次試験では、「スティルワイン」のほかに、ブランデー、リキュール、ウイスキー、スピリッツ、焼酎、フォーティファイドワインといった「その他飲料」の出題があります。

この分野は、銘柄を当てるだけで、ソムリエ試験では2種類、ワインエキスパート試験では1種類の提供です。

配点は公式には非公開ですが、出題数の差から考えても、ソムリエ試験では「無視できない」重要性を持つと推察されます。

2種類あることで、一定の比重が課されているのは明らかであり、その他飲料をしっかり押さえておくことは、合格への土台のひとつです。

一方、ワインエキスパートの場合は1種類のみのため、仮にこれを外してしまっても、全体の得点における影響は限定的で、これだけで合否が大きく覆るケースは稀といえます。

とはいえ、どちらの資格においても、酒類全般に対する理解の深さは、テイスティング表現力や品種推定の裏付けともなり得ます。

時間配分や重点の置き方は受験区分に応じて調整しつつ、基本的な香味特性とカテゴリー分けは確実に押さえておきましょう。

なお、WBSでは、試験の直前に、記憶が残りやすいタイミングで、WBSにお越しいただいてのそのほか飲料のオープンテイスティングイベントがございます。

ソムリエ二次試験の対策はこう進める!【基本戦略】

ソムリエ二次試験対策の基本は、ワインのスタイルごとの特徴を的確に見抜き、それを表現できる力を身につけることです。

無数にある品種や産地をすべて覚える必要はありません。

まずは出題傾向の高い典型的なスタイルを中心に、分類して整理することが重要です。

白ワインでは、

ニュートラル系(シャルドネ・甲州)

アロマティック系(ヴィオニエ・トロンテス)

樽熟系(シャルドネ)

の3分類が基本になります。

赤ワインでは、

ライトボディ(ピノ・ノワール)

ミディアムボディ(ボルドー系カベルネ、メルロ、サンジョヴェーゼ)

フルボディ(カリフォルニア・カベルネ、マルベック、シラー)

熟成系(テンプラニーリョ、ネッビオーロ)

と分けて練習するのが効果的です。

高級ワインを買いそろえる必要はなく、今どきはスーパーで手に入る1000円前後の単一品種(モノセパージュ)ワインで十分です。

コストを抑えつつ、複数のワインを並行して練習するには、100円ショップのジャム瓶などに小分けし、瓶の口いっぱいまで入れて空気と接触させないよう保存するのがおすすめ。

これで数日間は香りと味を比較しながら繰り返しトレーニングができます。

大切なのは、“量”より“再現性”。

特徴を言葉にできるよう、日々の練習で表現力を養っていきましょう。

独学 or スクール?合格者の学習スタイル

ソムリエ二次試験の対策時期になると、各スクールがこぞって「二次試験対策ワインセット」や「特訓講座」を売り出します。

どれを選ぶべきか迷う方も多いですが、結論から言えば、どれか一つに絞れば十分です。

どのスクールも提供する内容に大きな差はなく、重要なのは“どう使うか”です。

そもそも、スクールに通わなくても合格は可能です。

自宅で手に入るワインで練習し、試験形式に慣れていけば十分に実力はつきます。

とはいえ、スクールや講師の存在は、「自分は正しく勉強できている」という自信の根拠になることがあり、精神的な支えとしては非常に有効です。

一方で注意したいのが、複数のスクールや講師の指導を並行して受けることです。

表現や評価の基準は微妙に異なるため、あれもこれも手を出すと、情報のノイズが増えて混乱しやすくなるリスクがあります。

ワインの表現には“正解”が一つとは限らないからこそ、軸を一つに絞ることが大切です。

結局のところ、独学でもスクールでも、継続してワインに向き合い、特徴を自分の言葉で再現できるかどうかが合否を分けます。

自分に合ったスタイルを選び、「迷わない」「ブレない」ことが合格への近道です。

二次試験対策 実践編

外観(色調・粘性・濃淡)の見極め方

テイスティングというと「香り」や「味わい」に注目しがちですが、実は最初に現れる情報である外観こそが、品種やスタイルを絞り込むための大切なヒントになります。

なかでも「色調」「粘性」「濃淡」の3要素を正確に見極めることが重要です。

まず「色調」は、ブドウの品種や熟成度、醸造スタイルを反映します。

たとえば、白ワインでレモンイエローなら若いシャルドネや甲州、黄金色なら温暖なエリアや樽熟の可能性があります。

赤ワインならルビー、ガーネット、オレンジがかった色調によって、若さや熟成、さらにはネッビオーロのような品種の可能性まで探ることができます。

「濃淡」は、果皮の厚さや抽出の強さを示す重要な手がかりです。

淡い色調ならピノ・ノワール、濃い場合はシラーやマルベックの可能性が高くなります。

そして最も見落とされがちですが、実は非常に重要なのが「粘性」です。

グラスを傾けたときのワインの“脚(涙)”の出方を見ることで、アルコール度数の高さやボディ感、果実の凝縮度を推測できます。

さらに、粘性は味わいの「余韻の長さ」ともある程度連動しており、ワイン全体の構成力やスタイルを読み解くうえで欠かせない要素です。

外観から得られる情報は少なく見えて、実は試験全体の軸になります。

外観で方向性を見誤ると、その後の香りや味わいにバイアスをかけてしまうことになるので、ここは慎重に行きたいところです。

香りや味の判断が揺らいだときこそ、外観の印象に立ち返ることで、確信を持った結論に導くことができるでしょう。

香りの分類とキーワード選択

テイスティングにおいて「香り」は最も印象に残りやすく、判断の決め手となる要素ですが、その精度を上げるには“分類とパターン認識”が欠かせません。

まず理解すべきは、香りのタイプはワインの色調とおおむね連動しているという点です。

たとえば白ワインで「レモンイエロー」の場合、香りには柑橘類、白桃、洋ナシなどの繊細でみずみずしい果実が現れやすくなります。

これが「黄金色」になると、熟度の高い黄桃やパイナップル、スターフルーツなどに変化していきます。

赤ワインも同様で、「紫がかったルビー」にはイチゴやキイチゴの赤系果実の香りが多く、「黒みがかったガーネット」になるとカシスやブラックチェリーなどの黒系果実へと変化します。

このように、色と香りは密接に結びついており、色から香りを推定する視点を持つことが重要です。

さらに香りは、発生源に応じて第1アロマ(果実・花などのブドウ由来)/第2アロマ(発酵由来)/第3アロマ(熟成由来)に分類されます。

これにより、香りをただ列挙するのではなく、構造的に把握し、どの段階のワインかを読み解く力が養われます。

加えて、樽熟成によるバニラやトースト香、ミネラルや火打石の香り、スパイス、ハーブ、花のニュアンスなど、主要な香りカテゴリーを意識的に拾い出す力も必要です。

香りは感覚だけで判断すると迷いやすいため、色調・構造・香りの一致を“型”として覚え、訓練を通じて言語化できるようにしましょう。

味わいの表現力を身につけるコツ

ソムリエ二次試験において、味わいの分析は果実味・酸味・タンニンを中心に、ワインの構造を的確に言葉にする力が求められます。

ポイントは、それぞれの要素を単に「ある/ない」で判断するのではなく、“状態”と“強弱”を組み合わせて表現することです。

たとえば果実味なら「控えめ」「凝縮感がある」「成熟度が高い」、酸味なら「さわやかな」「シャープ」「まろやか」など、質感や印象をともなった表現が望まれます。

タンニンにおいても、「軽やか」「円い」「柔らかい」「溶け込んだ」など、細かなニュアンスを伝えることで説得力が生まれます。

味わいの表現には、五感だけでなく経験値も必要です。

特にワイン全体のバランスや印象を記述する項目では、過去の模範解答に独特な言い回しが見られることがあり、理解しづらいと感じる受験者も少なくありません。

こうした場合、正面から意味を理解しようとするよりも、過去問や模範解答を繰り返し読む中で「こういうタイプのワインにはこの表現が使われている」という“型”を体得することが効果的です。

また、香りと味わいの印象がつながっているか、粘性やアルコール感と整合性が取れているかも重要な観点です。

バランスよく表現するには、自分の中で各要素の“基準”をつくることが鍵になります。

最終的に大切なのは、ワインを言葉で描写する“再現力”。

繰り返しトレーニングを行い、自分なりの表現パターンを磨いていきましょう。

過去問の正しい使い方

ソムリエ二次試験の対策において、最も信頼できる教材は「過去問」です。

筆記中心の一次試験と異なり、二次試験は官能評価、つまりワインの味わいや香りを言語化する実技試験です。

そのため、「出題者がどう評価するか」という視点を知ることが、合格への近道になります。

ワインは主観的な要素が強い飲み物ですが、試験においては“客観的な正解”を想定して表現する力が求められます。

たとえば自分では「酸味が控えめ」と感じても、過去問の模範解答では「高い酸」とされているケースは珍しくありません。

このズレを修正し、出題側の基準に合わせていくためには、過去問の分析が不可欠です。

過去問を使う際は、単に問題と模範解答を眺めるのではなく、「なぜこの表現が正解とされるのか」「この品種に共通する表現は何か」といった視点で繰り返し読み込むことが大切です。

さらに、実際のワインをテイスティングしながら過去問と照らし合わせることで、“再現性”と“表現力”が自然と身についていきます。

自己流の感覚や経験だけに頼ってしまうと、出題者との認識にズレが生じ、本番で的を外すことになります。

二次試験こそ、過去問は最大の参考書。

合格者の多くが徹底的に研究しているように、正解の“型”を自分の中に取り込む姿勢が重要です。

ソムリエ・ワインエキスパート二次試験の過去問一覧についてはこちらをご参考ください→

WBSの二次試験対策講座

WBS(ワインブックススクール)では、二次試験に特化した実践的な対策講座を毎週1回、定期開講しています。

また、8月中ころに定番のワインを通信販売でお届けして、動画で解説する教材も発売の予定です。

独学では不安の多いテイスティングの練習を、講師とともに体系立てて行える環境を整え、合格まで伴走します。

毎週1回の講座では、過去問を徹底分析したテイスティング課題をもとに、外観・香り・味わい・結論の表現トレーニングを行います。

単にワインを飲むのではなく、「この表現が模範解答で使われる理由」「出題者はここを見ている」といった“試験に通る視点”を身につけることが目的です。

また、ワインの特徴を言葉にする練習は、一人ではなかなか客観的に確認できません。

WBSでは、毎回の講座で講師がフィードバックを行い、どの表現が的を射ているか、どこを修正すべきかを明確にします。

それにより、受講生は自分の言語化の癖や判断の傾向に気づき、着実に精度を高めていくことができます。

オンライン講座ではエアーテイスティングで、試験に出題されやすいモノセパージュを中心にトレーニングします。

「本番で出そうな、わかりやすいワインを訓練する」ことを重視しています。

毎週の講座を通じて、再現性と表現力を高め、「自信を持って本番に臨める状態」を作ることがWBSの二次対策講座の目標です。

継続的な学びが、確かな合格力を育てます。

【無料で挑戦】ヒントクイズで香りと記憶を定着

ソムリエ二次試験の最大の難関は、香りや味わいといった“感覚的な要素”を、言葉で再現し、品種やスタイルにつなげていく力です。

大事なのが、「あなたの感覚の披露」ではなく「出題側の感覚の再現性」なので、過去問から学ぶのが一番です。

WBSでは、そんな難しいトレーニングを少しでも楽しく続けられるよう、独自開発の「ヒントクイズ」ゲームを無料で提供しています。

このクイズは、実際の過去問で使われた表現やヒントをもとに、ワインのブドウ品種を当てる形式。

外観の色調や粘性、香りのニュアンス、味わいの印象などがランダムに表示され、そこから正解を導き出すプロ仕様の設計です。

感覚や記憶だけでなく、「出題者ならどう評価するか?」という視点を身につけるトレーニングにもなり、試験本番に必要な“再現力”と“判断力”を自然に育てることができます。

また、このクイズはWBS会員・非会員を問わず誰でも無料で参加可能です。

ゲストユーザーの方は、1日1回限定でチャレンジ可能。

WBS一般会員様は、回数無制限で何度でも挑戦可能です。

「苦しいトレーニングを、できる限り楽しく」

WBSが掲げるこのモットーのもと、ヒントクイズは受験勉強に疲れたときの“リフレッシュ学習”としても最適です。

記憶に残る、そして自信につながる新しい学習体験を、まずは一問から始めてみませんか?

ゲーム感覚で学べる!二次試験ヒントクイズ

👇 今すぐ挑戦する

🍷 二次試験過去問ゲーム(ゲスト)

ニックネームを入力してください(後から変更できません)

ユーザーの取り組み履歴

🕒 ヒントクイズ タイムライン(過去6か月)

| 終了時刻 | 名前 | スコア | 所要時間(秒) | 過去問 |

|---|---|---|---|---|

| 2026-02-01 16:06 | ゲスト:ejun さん | 0 | 18.81 | 2020ワインエキスパート③ |

| 2026-01-27 23:25 | ゲスト:さと さん | 0 | 14.87 | 2024年ソムリエ② |

| 2026-01-26 16:30 | ゲスト:りえりえ さん | 0 | 137.74 | 2017ワインエキスパート③ |

| 2026-01-25 05:39 | laidback さん | 0 | 10.52 | 2020ワインエキスパート① |

| 2026-01-17 16:30 | ゲスト:杏月 さん | 0 | 90.71 | 2021ソムリエ③ |

| 2026-01-11 07:56 | つったん さん | 0 | 8.46 | 2018ワインエキスパート① |

| 2025-12-18 23:37 | ゲスト:やすりん さん | 0 | 60.82 | 2024ワインエキスパート③ |

| 2025-12-12 15:46 | yukonyan さん | 0 | 86.47 | 2023ワインエキスパート③ |

| 2025-12-12 15:38 | yukonyan さん | 0 | 63.15 | 2018ワインエキスパート① |

| 2025-12-10 23:15 | ゲスト:杏月 さん | 0 | 59.07 | 2018ソムリエ③ |

あなたの履歴

| 日時 | スコア | 所要時間 | 出題履歴 | 正解品種 |

|---|

WBS一般会員様は制限なく何度もチャレンジいただけます。

よくある質問(FAQ)|初心者・独学者向けの疑問解消

Q:ワインは何種類トレーニングすれば合格できますか?

A. 白4種類・赤4種類をしっかり判別できれば十分です。

ソムリエ二次試験で求められるのは、「すべてのワインを知っていること」ではなく、「出題されやすい典型的なスタイルを再現できること」です。

白ならシャルドネ(ステンレス/樽)、ソーヴィニョン・ブラン、リースリング、甲州など、赤ならピノ・ノワール、カベルネ・ソーヴィニョン、シラー、シラーズといった主要なブドウ品種が判別できれば、合格レベルに到達します。

とはいえ、これらの品種にも産地やスタイルの違い、あるいはやや難解なイレギュラーなタイプが存在します。

本番でまったく見たことのない味わいに出会った際、パニックにならないためにも、赤白それぞれ10種類程度を経験しておくのが理想的です。

無理にすべて当てようとするよりも、「外れても冷静に答える」ことの方が試験では合格率が高まります。

また、「どのワインを選ぶべきか」は、ネット検索や知識だけでは判断しにくく、経験を積んだプロの講師やスクールの指導に頼るのがおすすめです。

独学では気づきにくい香りやスタイルの違いを、的確に教えてくれる存在は非常に心強いものです。

注意すべきは、むやみにワインの種類を増やしすぎないこと。

本来の練習目的を見失い、情報のノイズとなって逆効果になる場合もあります。

重要なのは、絞ったワインを何度も飲んで、自分の中で再現できるようにすることです。

Q:過去問ゲームだけで対策は十分ですか?

A. いいえ。さすがにゲームだけでは不十分です。

WBSが提供する「ヒントクイズ」などの過去問ゲームは、二次試験対策に非常に有効なツールです。

過去に出題されたワインの表現や品種を、ゲーム感覚で覚えることができるため、記憶の定着や出題傾向の把握には最適です。

しかしながら、それだけで合格できるほど二次試験は単純ではありません。

試験当日は、実際のワインをブラインドでテイスティングし、自分の感覚で分析した結果を言葉にしなければなりません。

つまり、ゲームで得た知識を、現実のワインにどう落とし込むかが合否を左右するのです。

ゲームの正しい活用方法は、「模範解答の表現や頻出の品種・スタイルを頭に叩き込むこと」。

そこから先は、実際のワインを飲みながら、“あの時の解答と香りや味がどう結びつくか”を検証していくことが不可欠です。

ワインは生きた飲み物であり、同じ品種でもスタイルや産地によって印象が異なるため、現物でのトレーニングが欠かせません。

とはいえ、過去問の出題傾向や表現の型を覚えるという点では、ゲームだけでも十分な成果が得られます。

まずはゲームで「出題されやすいワインとその表現」に慣れ、それを実践にどう結びつけるか——その2段構えの対策が、合格への王道です。

Q:当日のテイスティングで気をつけることは?

A. もっとも大切なのは、普段通りに落ち着いて臨むことです。

二次試験当日は、いつもと違う緊張感に包まれることがほとんどです。

しかし、こういうときこそ「普段と同じように過ごすこと」が最大の対策になります。

特別なゲン担ぎや、慣れていないルーティンを試すのは逆効果になることも。

いつもの服装、いつもの時間の流れ、いつもの準備で、本番を迎えるのが理想です。

一部では「試験直前に白ワインでうがいをするとよい」といった噂もありますが、これはおすすめできません。

これはおそらく「緊張によって味覚が普段以上に鋭敏になってるため、ワインでならしておく」という意味でしょう。

ですが場合によってはうがいによって口腔内の感覚が変わり、かえって味や香りの判断を誤る可能性があるからです。

直前は水で口をゆすぐ程度にとどめ、口内をリセットするにとどめましょう。

また、意外と見落とされがちなのが時間配分とマークシートのズレです。

特に時間が残り10分を切ると焦りが出やすく、香り・味わいの印象を十分に記述できなかったり、マーク欄を1段ずらして記入してしまったりするミスが起こりがちです。

1杯あたりに使う時間をあらかじめ決めておく、マーク欄は最後にまとめてチェックするといった工夫を事前に練習しておくと安心です。

本番で実力を発揮するために必要なのは、奇策ではなく、いつも通りを積み上げた“再現力”です。

落ち着いた心と、練習の積み重ねこそが最大の武器になります。

まとめ|合格のカギは“記憶に残る学習”

記憶×再現性が勝負を決める

ソムリエ二次試験に合格するために最も重要なのは、「記憶」と「再現性」を両立させることです。

単に知識を詰め込むだけでは不十分で、試験本番のブラインド・テイスティングという特殊な状況下で、どれだけ落ち着いていつもの自分を再現できるかが合否を分けます。

そのためには、まず試験の全体像を正しく理解することが出発点です。

闇雲にすべての品種やスタイルを覚える必要はなく、実際には出題されやすいワインはかなり絞られていることがわかります。

無駄を省き、効率よく「覚えるべきもの」を選ぶ姿勢が合格への第一歩です。

そして、ただ覚えるだけでなく、“出題者の意図”を過去問から読み取り、それを再現できるかどうかが試験対策の本質です。

感覚だけに頼るのではなく、過去の模範解答を分析し、どう表現すれば得点につながるかを体得することが求められます。

WBSが提供する「ヒントクイズ」は、そのプロセスを楽しく、かつ効果的に進めるためのサポートツールです。

遊び感覚で取り組みながらも、実際の出題傾向や表現を自然と記憶できるよう設計されています。

二次試験は決して恐れるものではありません。

正しい方向で、記憶に残る学習を積み重ねれば、誰でも合格は目指せます。

まずは1問、ゲームから始めてみましょう。楽しさの中に合格へのヒントが詰まっています。

ソムリエ試験は、正しい方法と継続で必ず突破できます。

WBSは、月額2,200円で全講義が受け放題のサブスクリプション制オンラインスクールです。

講師陣はこの試験の合格に情熱を注ぎ、受講生一人ひとりの「合格したい」という想いに真剣に向き合っています。

さらに、ITとAIの知見を活かし、いつでも・どこでも・誰でも効率的に学べる環境を整えています。

二次試験対策も今から十分間に合います。私たちは、あなたが自信を持って本番に挑めるよう全力でサポートします。

迷っている時間はもういりません。WBSで、最短距離の合格戦略を始めましょう。

あなたの参加を、心からお待ちしています。

✅ 試験に直結する講義と毎日のアウトプット環境

✅ 全国どこからでも参加できるオンライン講座

✅ ゲーム感覚で勉強できるアプリ&模擬試験

✅ 月額2,200円、入退会自由のシンプルなシステム

仲間が待っています。あなたの挑戦、ここから始めましょう。

【ワインブックスオンラインスクールのご案内】

このサイトは、ワインブックススクールの運営です。

ワインブックススクールでは、月額2200円で、いつでも、どこでも、誰でもワインの学習ができる環境が整っています。

ソムリエ・ワインエキスパート試験の対策に

趣味のワインライフに

エクセレンス試験の対策に

飲食店の頼もしい見方に

ご活用ください。必ずお役に立てることをお約束します。

WBSのソムリエ・ワインエキスパート試験対策講座はこちら→

毎月届くブラインドテイスティングのサブスクリプションサービス

全国どこでも受講できるブラインドテイスティングの通信講座もお勧めです→

ソムリエ・ワインエキスパート試験の効果的な勉強方法

62ステップで無料公開の記事はこちら→