【ソムリエ試験 覚えられない問題】あんなもの全部覚えられないというあなたへ

こんにちは。ワインブックスの前場です。

ソムリエ試験、ワインエキスパート試験は、一言で言えば暗記の試験です。

もちろん2次試験、3次試験はテイスティングやサービス実技もあります。

しかし一見すると官能試験、実技試験のように見えても、それでも暗記の部分が大半であることは合格者であればわかっているはずです。

2次試験、3次試験であっても決まった模範解答があって、それに沿ってテイスティングなり実技なりをこなせば問題なく合格できます。

つまり「模範解答を覚える」ことが正攻法になるのです。

ですが、今回の本丸はそれ以前の「覚えられない問題」です。

まずは1次試験を合格しなければ次はありませんし、2次3次も、基礎を覚えたうえでそれを実践するというパターンがほとんどです。

ですので帰結として「覚える」ことが前提となる、こう考えるのが合理的です。

「そんなことは分かっている。じゃあどうやって覚えればいいのか」

おそらくあなたはこう感じているはずです。

覚えられないからいろいろ探してこのページを見ているにもかかわらず、「覚える試験ですよ」なんて諭されてもいい気になるわけがありません。

ワインブックスのソムリエ試験・ワインエキスパート試験対策講座はこちら→

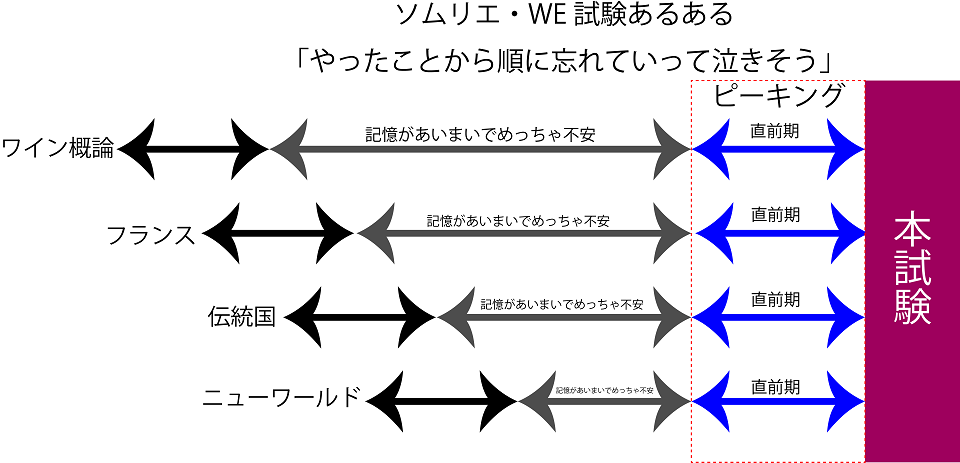

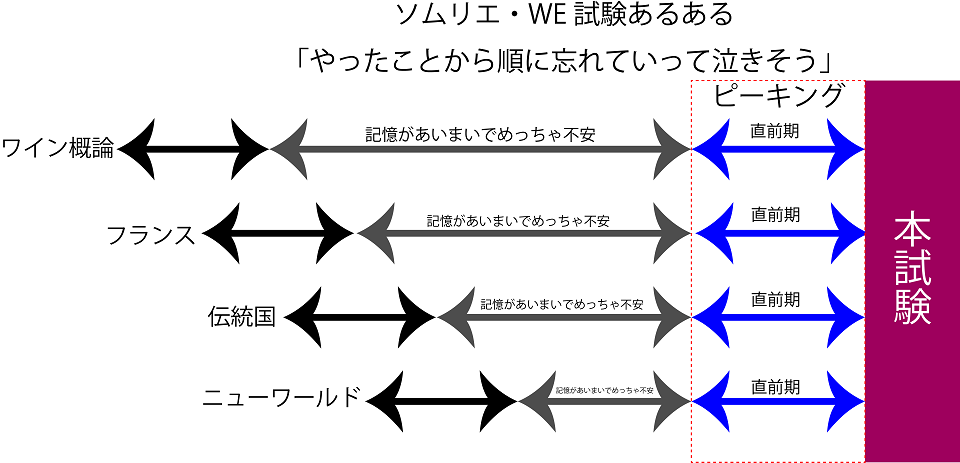

「覚えられない問題」に加えて「忘れてしまう問題」も重大です。

範囲が広いので勉強して次の項目に行くとその前の項目をきれいに忘れてしまうというものです。

これも受験生にとっては鬼門で、多くの受験生は3~4月頃になるととてつもない不安にさいなまれるのです。

もちろん、最終的には覚えることが必要になります。これは残念ながら逃れるすべはありません。

では「覚えられない現状」を少しでも改善するにはどうすればいいか、これを僕なりに経験をもとに解説したいと思います。

ソムリエ試験、ワインエキスパート試験の具体的な勉強方法はこちらをご覧ください→

ソムリエ試験 「覚えられない問題」を真正面から検討する

正論はだれでもわかっている

ワインスクールによって対応に差はあると思いますが、大半の対策講座の先生方は教えるプロなので、覚えられずに悩んでいる生徒へのケアももちろんプロ級です。

・仕事が忙しくて覚える時間がとれない

・プライベートでイベントが続き、それどころではない

・そもそも覚えるのが苦手

・どこまで覚えればいいのかわからないので手が付けられない

・なんで覚えなければいけないのかわからないから覚えられない

おそらくワインスクールの講師を一度でもすればこの手の相談は一度や二度はいただくはずです。

当たり前ですが質問する生徒は本気です。もちろんワインブックススクールの生徒様もこの悩みは多かれ少なかれあるはずです。

(ちなみにワインブックススクールの生徒様は何も気にせずにご質問ください。最適なアドバイスをさせていただきます)

ですが、正論はだれでもわかっているはずです。

覚えなければ合格できないし、合格したければ覚えるしかないのです。

「覚えられない問題」プラス「忘れてしまう問題」

ソムリエ試験、ワインエキスパート試験の学習では「覚えられない問題」に加えて「忘れてしまう問題」もきついです。

「忘れてしまう問題」とは、↑のグラフのように、例えばワイン概論を勉強して覚えたとして、次のフランスワインに行くとワイン概論をきれいさっぱり忘れてしまうというものです。

覚えられないから何とか頑張ってかじりついて覚えたキーワードが、次の項目を勉強するともう忘れてしまっている。

これが覚えられない問題に拍車をかけるのです。

ただし、きついようですが、これであっても合格したいのであれば克服するしかありません。

これまでに合格した人は多数いますが、同様の気持ちを抱いて、そして試験に合格したはずです。

具体策はどうするべきか?

「そんな正論を聞くためにこのページを開けたんじゃない」おそらくあなたはこう思ったはずです。

誰だってこれ位は分かっているにもかかわらず、それぞれの事情でおぼえられない現実と向き合っているからです。

そこで、具体策として次の方法をご紹介します。実際に僕も取り入れていますし、ソムリエ試験もソムリエコンクールもこれで何とかなりました。

また、その具体策をご紹介したうえで、最終的に「なぜ覚えられないのか」について僕自身の考えをご紹介させていただきます。

具体策①紙を貼りまくる

少し前にスクールのウェブ講義でも質問があったのですが、僕はソムリエ試験の時は紙にワインの情報を書いてそれを壁や天井、床に貼って、それを一日中ぶつぶつ言いながら覚えるという力技をやっていました。

これはたぶん同じことをやっている人は多いはずです。

僕の場合はA4の紙に例えばメドック61シャトーのうち2級とか3級とかを区分に分けてずらっと書きます。

もちろんイタリアのDOCGやスペインの主要ワイン、リオハの熟成期間とかも同様です。

これらを壁に貼るのですが、そこで僕は自身の生活サイクルを検討したのです。

僕は寝るときは天井を向き、寝返りをして左をむき、右を向く、時にはうつぶせに寝て左を向く。

こうなると、たいてい天井を向くときは同じところを向くし、寝返りをすれば大抵同じところが目線になることに気づいたのです。

普通の神経では寝る時くらいリラックスしたいと思うのが人情でしょう。でも僕は違いました。

ピンポイントで天井、壁に紙を貼り、一番いやなところ、覚えづらいところをまずは寝る瞬間に必ず見るようにしていたのです。

もちろん寝るスペースだけでは足りません。大変に失礼な話ですが、誰でもトイレに行くときはあるはずです。

これは人それぞれですが、たいていトイレを使うときのポーズは決まっているものですし、どこに目線があるかも決まっているものです。

そこを狙ってピンポイントで紙を貼る!こういうポーズの時はここ、こういうポーズの時はここと、探せばトイレだけでも5か所くらいは見つかりました。

僕はもっと検討しました。服を着る場所、家を出るときのドアの部分、靴を履くところ、食事をするテーブル。

僕はなんともルーティンな生活を送っていて、考えればいくらでも紙は貼れることに気づいたのです。

最終的には家中の壁、天井、床、物置の中、キッチン、冷蔵庫など、ありとあらゆるところに紙は貼られていたと覚えれいます。

具体策②ノートを作る

そうこうするうちに、ある程度覚えられてきて、一つの疑問がわいてきました。

「家に貼っている紙を一つのノートにまとめて覚えたほうがいいんじゃないか」と。

当たり前でしょう。家中に紙を貼りまくっていたら落ち着かないし、リラックスもできない。それだったらノートにまとめてメリハリをつけて覚えようとなったのです。

ノートの作り方はこうです。

単純に覚えるところなので、文章は排除して、データベースにして書いて、これをつぶやいたり書いたりして覚える。結局これが一番自分い合っていることに気づきました。

例えば、フランスワインであれば

・Sancerre 赤白ロゼ 白:ソーヴィニョンブラン 赤:ロゼピノノワール

これをひたすら列挙して、ひたすら覚えるというものです。

よく考えると、これ以前の壁や床に貼っていたデータは、いいとこノートの20ページ分くらいでした。

ソムリエ試験ではバインダーにしてこれを1冊くらいにまとめて、それで対応したことを覚えています。

具体策③語呂で覚える

これはひとによって意見はまちまちです。僕自身は語呂で覚えるのことはしませんでした。

実務で使えなければ意味がないと思っていたので、語呂で覚えてしまうといざ実務で使うときにいちいち語呂をつぶやくのは避けたかったからです。

ただし、いろいろなワインスクールの先生方が考えた語呂はやはり覚えやすいだろうし、とりあえず試験に受かって、そのあとに知識を定着させようという考えもあると思います。

語呂で覚えたほうがいいと思う場合はもちろん語呂覚えもいいですし、これは人それぞれでしょう。

語呂で覚えるメリットとしては

・覚えやすい

・一度覚えたら忘れづらい

・とりあえず合格したいという人には向いている

などがあると思います。

逆にデメリットとしては

・合格後の実務で生かしづらい

・コンクール、エクセレンス試験では太刀打ちできない

・突き詰めようとした場合には語呂では限界がある

などがあると思います。

具体策④学習支援システム

これは我田引水で申し訳ありません。

僕はワインスクールを運営しようと思ったときに、このように自分が覚えるのに苦労した記憶があったので、これを何とかオンラインのシステムに組み込めないかと思案しました。

幸いなことに僕はインターネットが得意なので、簡単なプログラミングなら自分出てきます。

そこで考えたのがスクールの学習支援システムです。

・ランダムに質問を抽出する

・回答をタップすれば即時に回答が見れる

・自身の理解度をいつでも確認できる

これがスマホ一つでできますので、かなりハードルは下がったはずです。

もちろん、隙間時間で対応ができるし、一日に何度も取り組むことができます。

最近は他のスクールでも採用しているところが多いですし、もちろんワインブックススクールよりも以前に対応されているスクールもありました。

ですが、僕の場合は自分でプログラミングができる強みがありますので、外注費を浮かせることができ、結果としてできる限り安い予算で生徒様にシステムを提供することに成功しています。

結論 腹落ちしないと覚えられない

ここまで具体的に4つの記憶の仕方の方法を検討してみましたが、最後に僕なりの結論をご紹介します。

それがなぜ覚えなければならないかを腹落ちさせないと覚えられないということです。

ソムリエ試験、ワインエキスパート試験は仮に合格してもそれだけで生活が一変するようなものではありません。

もちろん資格試験の合格だけで何とかなると考えている人は少ないかもしれませんが、少なくとも実利を考えれば必死に覚えるのに抵抗がある人は多いはずです。

努力に見合う実利がなければ覚えられないし、覚える意味も見出しにくい。これは僕も含めておそらくほとんどの人に当てはまる実情でしょう。

僕の場合は途中からワインの学習が好きになってしまったし、こうなると理由なんてありませんから理由もへったくれもありません。

ただしこれから覚える、これから学習するひとにとっては、まずは「学習をする理由を腹落ちさせる」ここがポイントだと思います。

・ワインの仕事につきたい。そのためには試験に合格しないといけない

・好きになったワインの知識を深めたい、そうなればできれば形になるものが欲しい

・他人に自慢できるものが欲しい

・手っ取り早く試験に合格して、次のステージに進みたい

なんでもかまいません。よこしまでもいいし、「試験に合格してモテたい」でも構わないと思います。

ですが、これらの理由が記憶をする苦痛よりも上回らないと人間は決して腹落ちしません。

理由が単純に「モテたい」であったとしても、「モテたい」が記憶をする面倒や苦痛を上回らないと自発的には頑張れないのが普通です。

こうなると禅問答のようになってしまい、結局精神論かと思われるかもしれません。ここまで読ませておいて申し訳ありません。

ですが、そんな中でも納得のいくものはあったと思います。

まとめますと、

①~④の具体策と腹落ち、この二つが記憶できるかどうかのかなめでしょう。

お暇なときに、ご参考にしてみてください。

【ワインブックスオンラインスクールのご案内】

このサイトは、ワインブックススクールの運営です。

ワインブックススクールでは、月額2200円で、いつでも、どこでも、誰でもワインの学習ができる環境が整っています。

ソムリエ・ワインエキスパート試験の対策に

趣味のワインライフに

エクセレンス試験の対策に

飲食店の頼もしい見方に

ご活用ください。必ずお役に立てることをお約束します。

WBSのソムリエ・ワインエキスパート試験対策講座はこちら→

毎月届くブラインドテイスティングのサブスクリプションサービス

全国どこでも受講できるブラインドテイスティングの通信講座もお勧めです→

ソムリエ・ワインエキスパート試験の効果的な勉強方法

62ステップで無料公開の記事はこちら→