ソムリエ試験は、筆記試験、口頭試問、実技に分かれています。

そのうち最大のヤマは何といっても最初の筆記試験ですが、合格点については公表がされていません。

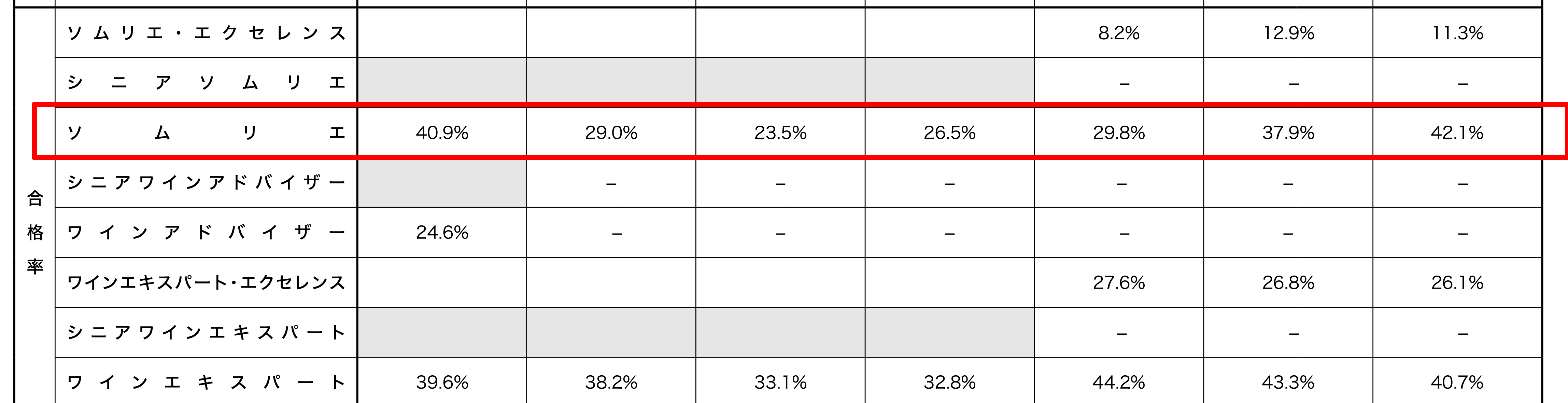

↓の表にもありますが合格率は公表されていて、2015年まではほぼ一致して40%前後でしたが、2016年以降若干のブレが出てきます。

この表は一番左が2015年、一番右が2021年です。

ソムリエエクセレンス、ソムリエ、ワインエキスパート、ワインエキスパートエクセレンスなどの合格率をご確認ください(ソムリエ協会資料より)。

まとめますと↓になります。

| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |

| ソムリエ | 40.9% | 29.0% | 23.5% | 26.5% | 29.8% | 37.9% | 42.1% |

| ワインエキスパ―ト | 39.6% | 38.2% | 33.1% | 32.8% | 44.2% | 43.3% | 40.7% |

ソムリエの合格率は、2015年まではおおむね40%前後でした。

そして2016年に29%、2017年に23.5%、そして2018年に26.5%といきなり合格率が下がりますが、これは2016年からソムリエとワインアドバイザーが統一されたための調整です。

ただし2017年の23.5%はこれまでのソムリエ試験の難易度から言っても突出して合格率が低く、おそらくこの頃が過渡期だったのではないかと想定できます。

さらに2018年から一次試験は統一の筆記試験ではなく受験生ごとに難易度の調整された問題がランダムに出題されるCBT試験に変更になっています。

これらの変遷を経て、2021年頃にそれまでの数値に落ち着いてきたとみることができます。

難易度が高く、合格率が低いと試験の権威性は高まりますが、あまり合格率を低くすると受験者離れが起こってしまいますし、それはソムリエ協会としても避けたいところでしょう。

ただし、総論として試験の難易度は明らかに難化傾向にあり、これはおそらく一時期の増えすぎたソムリエの質的低下の反省から合格者数そのものを絞る意図があるのかもしれません。

ソムリエ試験のブランディングからも、難化はしても易化は避けたいところだと考えるはずです。

そのため、この流れから行きますと、2024年以降もおそらく30%~40%前後で推移するものと思われます。

合格率がこの程度の試験というのは、難易度的に決して楽観的になれる程度のものではありません。

しっかりと準備をしなければ太刀打ちできませんし、受験料の無駄になってしまいます。

受験料だけであればまだいいかもしれません。

中途半端に立ち向かえばその時間もまるまる無駄になるのです。

WBSのソムリエ試験、ワインエキスパート試験対策講座はこちら→

ワインエキスパート試験の難易度と合格点、合格率についてはこちらをご覧ください→

ソムリエ試験・ワインエキスパート試験の具体的な勉強方法はこちらをご参考ください→

ソムリエ試験の難易度の検討

CBT試験の本質

現在ソムリエ・ワインエキスパート試験はCBT試験(2018年~)と言うスタイルになっています。

CBT試験は

・受験者はバラバラに受験する

・パソコンから受験者ごとに難易度が調整された問題が出題される

・合格/不合格はその場でわかるようになっている

という特徴があります。

特徴があるということはその特徴に見合った本音本質が必ず存在するということになります。

資格試験ということになるとどうしてもほかの受験者との競争のイメージかもしれませんが、CBT試験はやや毛色が変わってきます。

CBT試験はせんじ詰めれば競う相手は主催者側であって、ほかの受験生は本質的には競争相手ではないのです。

筆記試験の合格点は70%?

受験者には大変申し訳なく思うのですが、ソムリエ協会からは受験者に個々の点数の通知はありませんので推測で合格点を推し量るしかありません。

WBSの経験から行くとおおむね合格者は7割は正解していますが、それ以下でも合格の報告もいただいています。

あまり甘い見通しをお伝えするのは気が引けますが、近年の難化傾向を検討すると、7割を合格点の目安にするのはやや乖離があります。

実際の受験生の生の声を検討すると、おおむね60%~65%あたりに合格点があると推測するのが合理的な判断でしょう。

CBT試験なので受験者によって問題が変わりますので、受験者によって合格点が変わるというのは普通は考えられませんし、もしCBT試験で合格点が流動的なら公平性が担保されません。

そのため一次試験についてはあらかじめ合格点を設定しておくという絶対評価の試験と考えてほぼ間違いないでしょう。

もちろん、2024年の合格点が何点かは誰にもわかりませんが、過去の経験上、手堅く70%を一つの目安にしてみてはいかがでしょうか。

CBT試験の本音

夢のない話で申し訳ないのですが、ソムリエ試験はソムリエ協会からすればいい収入源です。

そのため合格率がバラバラで対策のしようのない試験にはできない本音があります。

年度によって難易度も傾向もばらばらな試験を想像してください。あなたはそんな試験に長い時間をかけて勉強できますか?

普通はイヤでしょう。これでは受験者離れが起こってしまうので、一定程度の傾向は保つ必要があるのです。

何もソムリエ試験だけではありません。どんな資格試験でも同様の事情を抱えています。

2016年から大きく試験の傾向が変わりましたが、ここ数年で落ち着きを取り戻し、また元の水準で推移をしています。

資格試験の経営合理性から推測すれば、おそらく「このくらいの合格率でしばらく行こう」と考えているはずです。

CBT試験は受験者によって難易度が調整された出題がされるわけですから、合格点はかならず一定に保たれます。

やっと主催者側と受験者側のすり合わせができたわけですから、この難易度はしばらく続くと見ていいでしょう。

難易度と勉強時間は?

これは実際に受験した経験なのですが、例えば70%以上を安心できる合格点とした場合、パッと試験問題を見てそのほとんどが解答できるというレベルだと75%は得点できると考えていいでしょう。

すらすらと解答ができて、サクサク進むレベルまで行くのはそれなりの勉強時間が必要ですし、決して簡単な試験でないことは事実です。

WBSの経験から、ソムリエ試験対策として受験勉強をする場合、多くの人は一日1~2時間程度の勉強時間を設けているようです。

時期としては一発で合格することを考えると1月から始めるのがベストでしょう。

8月1日までの期間、手堅く毎日2時間勉強するとして

30日×7=210日

210日×2時間=420時間

飲食店勤務であれば忙しくて勉強できない日も当然あるでしょう。ここを考えると300~400時間と見ておくべきでしょう。

じゃあ300時間でいいのか?もちろん効果的に学習をすれば300時間でもぜんぜんいけます。

ただし、学習時間が少なくなればなるほど普通は合格の可能性は遠のくものです。

ネットや口コミでは耳障りのいい言葉が目立ちますが、WBSとしては手堅く考えたほうがいいとお勧めしています。

400時間というのは目安であって、もちろんこれよりも全く少ない時間で合格する人も数多くいます。

もっとも、合格体験記のなかには異常に少ない時間で合格したものもありますが、これは特殊なケースだととらえていいでしょう。

素地があったのかもしれませんし、偶然かもしれません。

「1か月で合格!」などのとびぬけた数値は目に留まりやすく、よりどころにしたくなる気持ちもわかります。

しかしそれらのレアケースはボリュームゾーンには当てはまるとは限りませんし、通常は当てはまらないと考えるのが自然でしょう。

大事な試験ですのでそれをギャンブルのようにとらえるのでは先が思いやられます。勉強時間は手堅く考えるべきでしょう。

飲食店勤務には難しい?

一般的な資格試験の場合、400時間の勉強時間というのは決して多くはありません。

ただしソムリエ試験は多くの場合は飲食店勤務ですので勉強時間の捻出が難しいのです。

ただでさえ労働時間が長いく、激務なのにそこからさらに勉強時間を確保するのはどれほどのことなのかは飲食店の人であればわかると思います。

例えば一般的なイタリアンの場合、10時に出社し、ランチタイムとディナータイムを終えると帰宅するのは11時ころでしょう。

激務でボロボロになった体にさらに鞭を打つことがどれほどのことかは想像を絶します。

大手ホテルの場合は勤務体系がしっかりしていますのでここまでではありませんが、個人店の場合はそうはいきません。

個人店ですと仕事を覚えられるメリットがありますが、雇用形態は目をつぶるところも出てきます。

これに関しては受験勉強を始める前にしっかりと検討しましょう。

まとめ

いかがでしょうか。ソムリエ試験の難易度や合格率がわかってもらえたと思います。

まとめますと、

・CBT試験なので、難易度は受験者ごとに調整されて出題される

・合格率(最終)は30%~40%程度で推移する

・合格点(筆記)は、手堅く70%をめやすに考える

ととらえましょう。

ソムリエ試験を受験する理由は人それぞれだと思いますが、それなりに真剣に考えたうえでの一歩だと思います。

努力は最小限に抑えて合格できるのであればそれが一番なのですが、狙ってできるものではありません。

甘い文言につられて可能性を下げるのであれば、多少厳しくても手堅く現実をとらえるべきでしょう。

ぜひご参考ください。

【ワインブックスオンラインスクールのご案内】

このサイトは、ワインブックススクールの運営です。

ワインブックススクールでは、月額2200円で、いつでも、どこでも、誰でもワインの学習ができる環境が整っています。

ソムリエ・ワインエキスパート試験の対策に

趣味のワインライフに

エクセレンス試験の対策に

飲食店の頼もしい見方に

ご活用ください。必ずお役に立てることをお約束します。

WBSのソムリエ・ワインエキスパート試験対策講座はこちら→

毎月届くブラインドテイスティングのサブスクリプションサービス

全国どこでも受講できるブラインドテイスティングの通信講座もお勧めです→

WBSが運営する高品質なワインランキング

WIN-PICKSはこちら→