【緊急アンケート実施】イーストの香りは第2アロマ?第3アロマ?本当はどっち?

ワインの世界には、同じ現象や香りについても人によって、あるいは教育機関や流派によって解釈が異なるテーマが少なくありません。

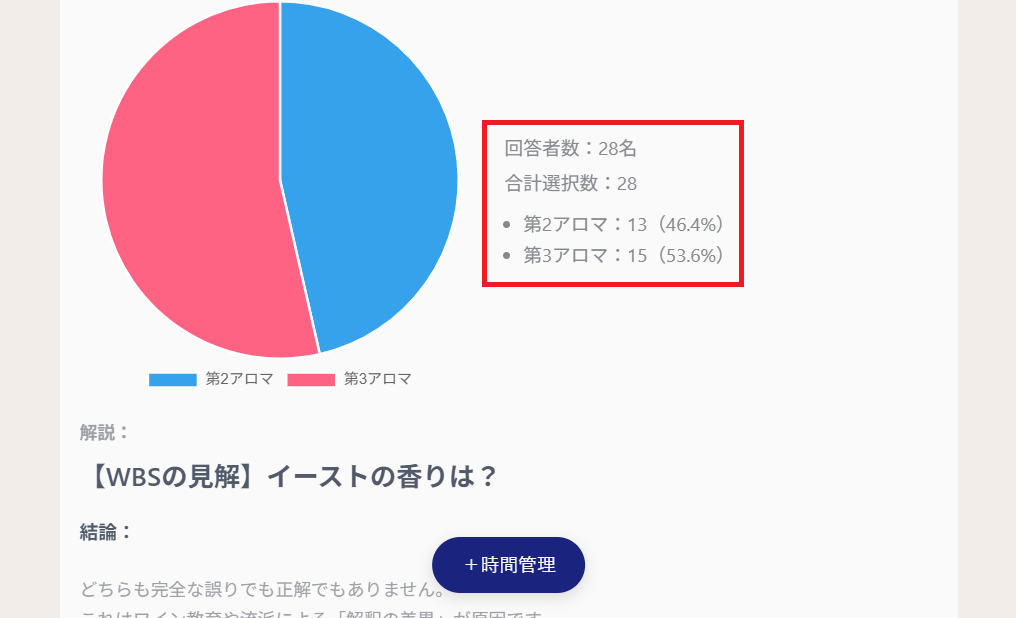

先日、WBS(ワインブックススクール)では「イーストの香りは第2アロマか、第3アロマか?」という緊急アンケートを実施しました。

すると、予想以上に多くの生徒さんが参加し、「改めて考えるきっかけになった」「教本と実務の両方を意識する必要があると感じた」といった声が寄せられました。

このテーマは一見シンプルですが、実は奥が深い問題です。

教本や多くのサイトでは、イースト香は「発酵由来」として第2アロマに分類されることが多い一方、醸造現場や熟成理論の観点からは、シュールリー(澱と共に熟成)によるオートリシス由来の香りとみなし、第3アロマに含める考え方も存在します。

つまり、どちらも理論的には成り立つのです。本記事では、この「第2か第3か」論争の背景と、WBSとしての見解を整理していきます。

【緊急アンケート実施】イーストの香りは第2アロマ?第3アロマ?本当はどっち?

最初にアンケート結果と推移

[wbs_survey id=”1″]最初に結論として、こちらが最新アンケート結果です。アンケートはあなたも1日1票投票できますし、その推移もグラフで表示していますので、WBSの意図は一切入っていません。

初日の結果だけを見るとざっくりと半分に割れているようで、やや第3アロマの方が多い結果になりました。

これについては

①当初はWBSの生徒様が多く閲覧、アンケートにご協力いただいている

②WBSのスタンスがアンケート結果に表れる

傾向があるのはその通りです。そのためこれをこのまま分析に取り入れることはできません。

手堅く見て4割くらいが第3アロマ、残りは第2アロマ、というところでしょう。

アンケートはIPアドレスとクッキーを取得したうえで、24時間の投票制限を設けますがオープンコンテンツにしています。

その推移も表示しておきますので、ご参考ください。

【テーマの本質】イーストの香りは第2アロマ?第3アロマ?

ワインの香りは一般的に「第1アロマ(ブドウ由来)」「第2アロマ(発酵由来)」「第3アロマ(熟成由来)」に分類されます。

この枠組みは教本やワイン解説サイトでも広く使われていますが、実は「イーストの香り」をめぐっては意見が分かれます。

ソムリエ協会教本や多くのウェブサイトでは、イースト香は「発酵に関わる酵母が香りの元」であるとして第2アロマに分類されています。

確かに酵母は発酵過程で重要な役割を果たし、その活動によってさまざまな香り成分が生まれます。

しかし、実際の醸造現場でイースト香と呼ばれる香りは、パンやブリオッシュ、ビスケットを思わせる熟成香であることが多く、これは「シュールリー(Sur Lie)」と呼ばれる澱の上での熟成によって形成されます。

この熟成中、死んだ酵母が自己分解(オートリシス)し、アミノ酸や多糖類などがワインに溶け出すことで、特有のイースト香が生まれます。

これは発酵段階ではなく、明らかに熟成段階で進行するプロセスです。

定義に忠実に読めば、第3アロマは「熟成由来の香り」であり、シュールリーによるイースト香はまさにその範疇に入ります。

つまり、理論的(あるいは文脈を素直に受け取れば)には第3アロマと分類するのが自然です。

結局のところ、第2か第3かは教育機関や立場によって異なりますが、熟成プロセスを重視すれば、第3アロマと考える方がより合理的と言えるでしょう。

第2アロマ説は?

ワインの香りは、第1アロマ(ブドウ由来)、第2アロマ(発酵由来)、第3アロマ(熟成由来)に分類されます。

この中でイーストの香りは、多くの教本やワイン解説サイトで「第2アロマ」に位置づけられています。

その理由は明快で、香りの源となるのが発酵に関与する酵母だからです。

酵母はアルコール発酵中に糖を分解し、アルコールと二酸化炭素を生み出すだけでなく、多くの揮発性化合物を生成します。

これにはフルーティな香りだけでなく、パンやビスケットを連想させる酵母系の香りも含まれます。

瓶内二次発酵を行うスパークリングワインや、一部の白ワインでは、この段階からすでにイースト香が感じられることがあります。

確かにシュールリー熟成やオートリシスによって香りが深まる場合もありますが、香りの基本的な成分は発酵過程で形成されると考えるのが第2アロマ派の立場です。

この観点では、熟成はあくまで既にある香りを強調・複雑化させるプロセスであり、香りの本質的な発生源は発酵そのものにあるため、第2アロマと分類するのが妥当だというスタンスなのでしょう。

第3アロマ説は?

では次に、第3アロマ説を分析しましょう。

イースト香を第3アロマとみなす立場は、香りの生成プロセスを重視しています。

パンやブリオッシュ、ビスケットのようなイースト香は、多くの場合「シュールリー(Sur Lie)」と呼ばれる澱の上での熟成によって形成されます。

この熟成過程で、死んだ酵母は自己分解(オートリシス)を起こし、アミノ酸や多糖類などがワインに溶け出すことで、独特の香りと口当たりを生み出します。これは発酵段階ではなく、熟成段階で進行するプロセスです。

瓶内二次発酵のスパークリングワインも同様に、澱と接触する熟成期間が長いほどイースト香が強まり、複雑になります。

この現象は明らかに熟成由来であり、定義に沿えば第3アロマに該当します。

第3アロマ派は、香りの「きっかけ」ではなく「完成の場面」を重視します。

すなわち、発酵で生まれる成分はあっても、それがワインの特徴的なイースト香として認識されるのは熟成による変化があってこそ、という考え方です。

第2アロマ説、第3アロマ説の比較

第2アロマ説は、香りの源となる成分が発酵過程で生成される点に着目します。

酵母はアルコール発酵中に糖を分解する際、フルーティな香りだけでなくパンやビスケットを連想させる化合物も生み出します。

このため、香りの本質的な発生源は発酵であり、熟成はあくまでそれを強調・複雑化させる補助的要素だと考えます。

第3アロマ説は、香りが特徴的に感じられる段階を重視します。

パンやブリオッシュのような香りは、澱と接触しながら熟成する「シュールリー」や瓶内二次発酵によるオートリシスによって強まり、完成形となります。

これは発酵後に起きる熟成由来の変化であり、分類上は第3アロマに該当すると考えます。

両説は対立というより、着目点の違いです。

前者は「発生源」を、後者は「完成の場面」を重視しており、どちらも理論的に成り立ちます。

最終的な判断は、教育機関や試験の基準に従うか、醸造過程のどこを重視するかによって変わります。

WBSの立場は第3アロマ説

イースト香をめぐる「第2アロマか、第3アロマか」という議論は、どちらが正しくてどちらが誤りという単純な話ではありません。

第2アロマ説は、香りの成分が発酵過程で酵母によって生成される点を重視し、第3アロマ説は、熟成段階で澱と接触しながらオートリシスによって香りが完成する点に注目します。

両方とも理論的な根拠を持ち、教育機関や試験の基準によって分類が異なるのも自然なことです。

そのうえで、WBSとしては、定義に忠実に読めば「第3アロマ=熟成由来の香り」であり、シュールリーや瓶内二次発酵など熟成プロセスで形成されるイースト香は、合理的に考えて第3アロマに分類するのが適切だと考えます。

もちろん試験などでは教本の記載に合わせるべきですが、学びの場では発生源と完成のプロセスを切り分け、文脈に応じて柔軟に理解することが、ワインの奥深さをより実感できる方法だと考えています。

注意!試験では「第2アロマ」と回答しよう

ここまでお読みいただいたあなたは、ひょっとしたら「そうだよな、普通に解釈すればイーストの香りは第3アロマだな」と思った方も多いと思います。

しかし、ソムリエ・ワインエキスパート試験では第3アロマではなく、第2アロマと回答するのが正攻法なので、そこは誤解をしないようにしてください。

試験においては、受験者は教本に沿った回答が求められます。

たとえ理論的に第3アロマとする説明が成り立ったとしても、出題者は教本を基準に採点するため、イースト香については迷わず「第2アロマ」と答えるのが安全です。

これは試験対策上の割り切りであり、したたかに決断・実行するべきです。

そのうえで、学びの場では両説の背景を理解し、醸造プロセスと香りの関係を多角的に考えることが望ましいでしょう。

絶対避けるべき「他者丸投げ完結型」

ワインの学び方で最も避けたいのは、「理由を教本や他人の意見に丸投げする」姿勢です。

学習の初期であれば仕方がありませんが、深く学習した人がこのスタンスをとっているのは、見る人から見るとすぐにわかります。

例えば、イースト香の分類を聞かれたときに「第2アロマです。なぜなら教本や多くのサイトでそう書いてあるからです」という答え方は、まさにその典型です。

これでは、なぜ第2アロマなのか、どんなプロセスで香りが生まれるのかという本質に踏み込めませんし、聞いている側に浅い知識を無自覚に披露することになります。

教本の記載を覚えることは試験対策として重要ですが、それが唯一の根拠になってしまうと、応用力や説明力が育ちません。

ワインの世界では、教育機関や流派によって解釈が異なるテーマが少なくなく、背景を理解せずに暗記だけで覚えた知識は、実務やプロの世界では通用しません。

イースト香にしても、発酵由来とみなす第2アロマ説、熟成由来とみなす第3アロマ説の両方を理解したうえで、自分の言葉で説明できることが、真の理解に繋がります。

まとめ

ワインの世界では、同じ事象でも教育機関や流派によって解釈が異なることが少なくありません。

イースト香を第2アロマとするか第3アロマとするかの議論もその一例です。

大切なのは、他者の理論や立場を否定せず、「なぜそう考えるのか」という背景を理解する姿勢です。

そもそも、聞いている側はその人がどのような教育機関・流派で学習してきたかはどうでもいい問題です。

仮にWBSで学習している人であったとしても、「イーストの香りは第2アロマ」とする説を持つことは全く問題ありませんし、自由であってほしいです。

深い学習の世界では、自分なりの判断基準や軸を持ち、状況に応じて使い分けられる柔軟さが求められます。

試験では教本に沿った回答が必要ですが、学びの場や実務では、根拠を持って自分の見解を説明できることが価値になります。

他者の視点を尊重しつつ、自分の考えを言語化できる力こそが、ワインの奥深い世界をより豊かに楽しむ鍵となるでしょう。

【ワインブックスオンラインスクールのご案内】

このサイトは、ワインブックススクールの運営です。

ワインブックススクールでは、月額2200円で、いつでも、どこでも、誰でもワインの学習ができる環境が整っています。

ソムリエ・ワインエキスパート試験の対策に

趣味のワインライフに

エクセレンス試験の対策に

飲食店の頼もしい見方に

ご活用ください。必ずお役に立てることをお約束します。

WBSのソムリエ・ワインエキスパート試験対策講座はこちら→

毎月届くブラインドテイスティングのサブスクリプションサービス

全国どこでも受講できるブラインドテイスティングの通信講座もお勧めです→

ソムリエ・ワインエキスパート試験の効果的な勉強方法

62ステップで無料公開の記事はこちら→